21/04/2023

Zonas ciegas

Por María Pía López

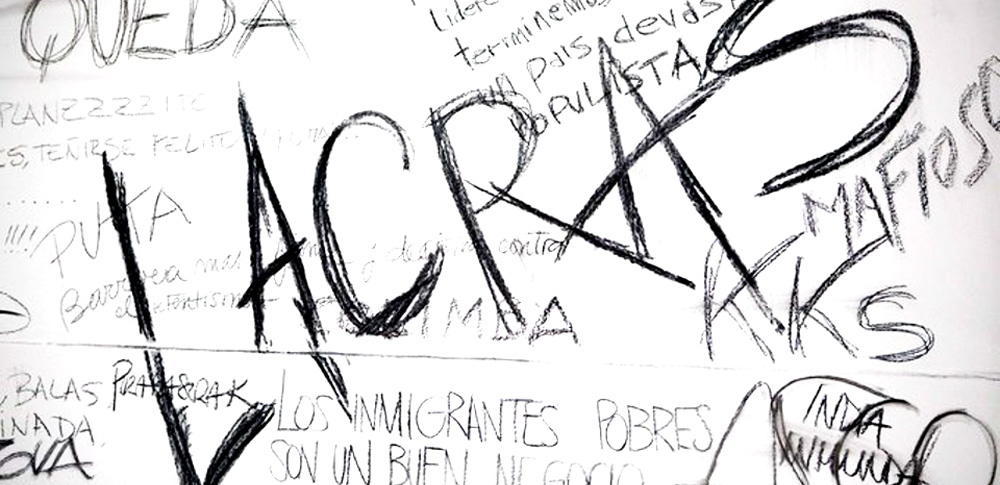

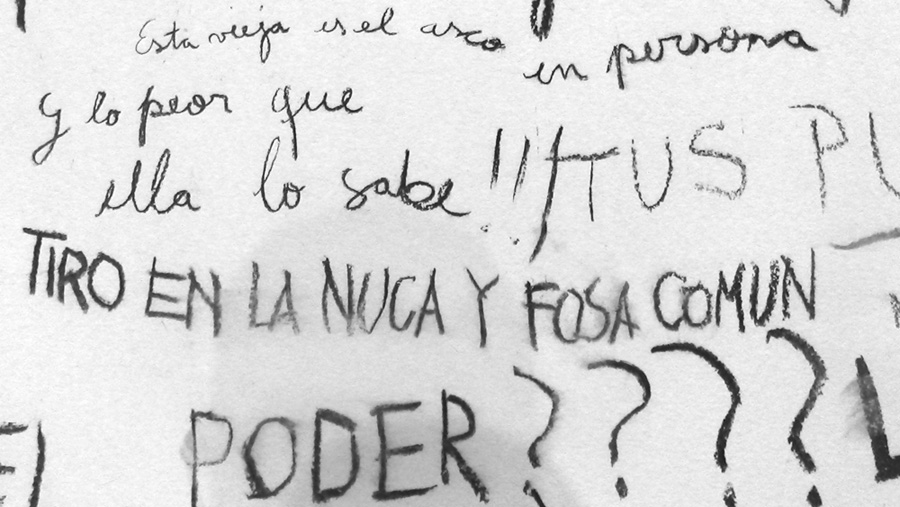

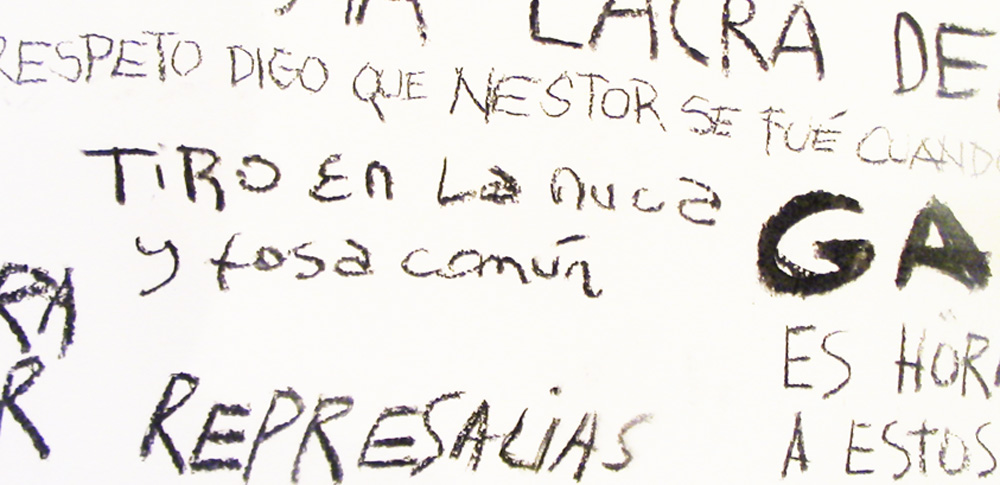

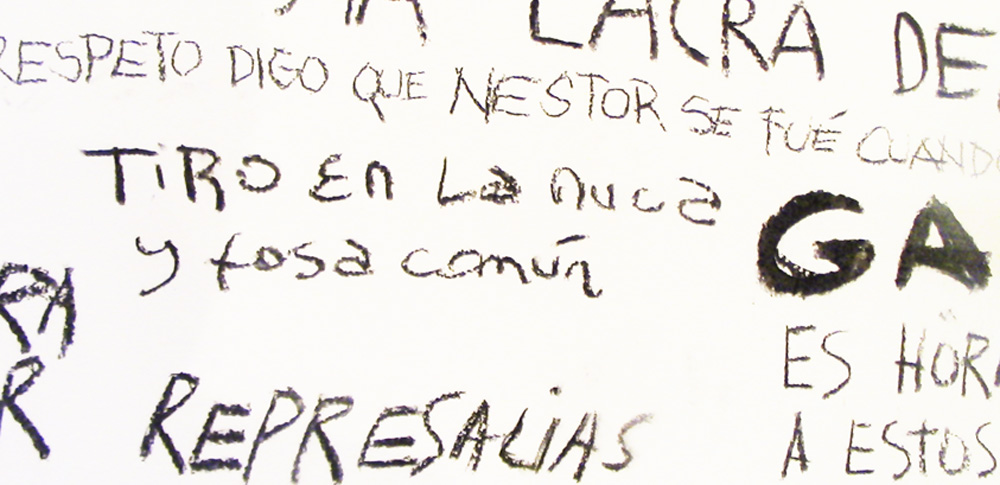

Ilustración Roberto Jacoby y Syd Krochmalny

Si en algún momento de nuestra historia reciente la justicia fue instrumento de reparación, ¿qué queda cuando esa justicia se convierte en catalizador de un “legítimo despliegue de la crueldad”, tal cual parece serlo en estos días? En ese marco, María Pía López se pregunta “cómo pensar estrategias para la vida en común donde la crueldad no sea la moneda que contabiliza los daños y sus presuntas reparaciones”.

Hay modos de construir política que se sustentan sobre la agitación del odio, sobre la movilización de pasiones hostiles y sobre la idea de un legítimo despliegue de la crueldad. Esas políticas son, muchas veces, de raigambre antipopular, como es evidente en hechos de inolvidable criminalidad como el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955. Si ese hecho permaneció escasamente narrado y analizado, fue porque su relevancia se diluía en la consideración de que una razón superior, la del conflicto con el peronismo y la necesidad de erradicarlo, justificaba daños colaterales. Pero también se movilizaba otra imagen, más indecible: quienes morían allí eran cuerpos maculados por su pertenencia de clase, destinados al sacrificio por su identidad política. Porque si niñas y niños del ómnibus escolar eran víctimas ocasionales que había que olvidar prudentemente; las personas que se habían movilizado en defensa del gobierno eran vistas como merecedoras del ataque. Esos aviones que surcaban el cielo arrojando sus bombas materializaban el odio antiplebeyo: si no se puede ganar elecciones, hay que aniquilar al enemigo.

Unos años antes, Ezequiel Martínez Estrada, furibundo antiperonista, había escrito que Argentina silenciaba un crimen original: el aniquilamiento de los pueblos originarios y la apropiación de las tierras. La guerra de frontera, sustentada en la construcción de una población racializada y privada de derechos, era el crimen traumático. No tratarlo, no pensarlo, hacía persistente la injusticia social, porque el silencio sobre el pasado -o su revestimiento heroico- impedía pensar el crimen del presente. Martínez Estrada no fue anti golpista, pero sí trató de pensar un poco más al peronismo, mezclando desdén con intentos de comprender lo popular. Mereció, por ello, la reprimenda de Borges, capaz de expulsar de un plumazo toda complejidad frente al peronismo, al que declaraba simulacro y ficción.

Si en el pasado del bombardeo de 1955 está la aniquilación de pueblos indígenas, en su futuro está el terrorismo de Estado, porque de algún modo el silencio preparó ese otro silencio. La aceptación de un grado de crueldad habilita a otros umbrales de trato de los cuerpos peligrosos, a los que se debe castigar y reducir. Rodolfo Walsh, que no había cuestionado el bombardeo, sí recibió, como un misil en sus entrañas, la advertencia sobre los fusilamientos de 1956. Supo que “hay un fusilado que vive” y la investigación del caso lo convirtió en otro. Los cuadernos de Enriqueta Muñiz, que lo acompaña en esa tarea, muestran cómo los afectó conocer a sobrevivientes y a las familias peronistas dañadas por el ataque: ya no se trata de otros lejanos u otras lejanas, sino de parejas, niños, niñas, casas en barrios, trabajos. Enriqueta anota: “Mientras esperamos que nos abran, Walsh me dice: -¡Y luego quieren que dejen de ser peronistas! ¡Si Perón les dio una casita con flores, y estos vienen a sacarlos de ella para llevarlos a un baldío y matarlos como a perros, por la espalda! Y Walsh es anti-peronista. ¡Pero la evidencia es tan triste y abrumadora!”.

Walsh atraviesa el río de la conversión: no sólo comprende sino que esa comprensión lo convierte en militante de la causa de la que era adversario. Más allá de la asunción de una identidad política, hay otra transformación fundamental: la advertencia de que el poder judicial no iba a ser la escena de restitución de una verdad histórica, porque existe una solidaridad intrínseca entre quienes gobiernan y la clase social que está dispuesta a castigar con la muerte para preservar su propio dominio. En el epílogo de la tercera edición de Operación masacre cuenta que su preocupación había sido mantener los fusilamientos de civiles separados de otros episodios de castigo, cuyas víctimas habían sido militares rebeldes, para mostrar la “atrocidad injustificada” y procurar el “castigo a los culpables y la reparación moral y material de las víctimas”. En 1972, ya no existe esa confianza y ha sido sustituida por la ejecución de uno de los responsables y la aparición de la insurgencia armada.

Walsh encarna, en su cuerpo victimizado, la intensificación de la crueldad en las luchas políticas: porque si fue parido como militante en el relato del fusilamiento de otros, él mismo sería asesinado y su destino final la escuela naval de ominosa memoria. Nombre emblemático de las peleas y de las derrotas, figura en la que se anuda compromiso intelectual y político. Los años 80, la llamada transición democrática, es el tiempo de las discusiones sobre las posibilidades de una ruptura con el momento anterior, donde reinó desnuda la crueldad, la construcción de un terreno para dirimir las diferencias que no implique la aniquilación de la parte adversaria. Es un tembladeral, porque si hoy parece haber primado la lógica de la democracia formal y de la escena judicial para condenar al terrorismo de Estado, en esos años se discutían sus bordes, la necesidad de no acotarse allí.

Detalle de Los diarios del Odio. Obra de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, octubre 2014. Foto: Gentileza Roberto Jacoby

El exitoso filme Argentina, 1985 deja esas discusiones fuera de campo, para convertir la escena judicial en momento épico y a un fiscal en un héroe que surge de la medianía para aceptar un destino inesperado. Narra ese pasaje y eso la vuelve conmovedora, como conmociona toda afirmación de que el ámbito judicial produjo algo del orden de la reparación y la justicia, frente a poderes amenazantes y devastadores. El Nunca más se enunció en la escena de un juicio, pero parte de su condición de enunciación fueron los activismos movilizados, las Madres de Plaza de Mayo y su insistencia en politizar, en evitar la reducción de la narrativa al relato del horror, para recuperar las militancias más allá de la victimización.

Ambivalencia de la historia. Lo que siempre la hace un territorio de disputas. No se trata de pedirle a un filme otro relato, sino de pensar por qué se vuelve tan pregnante. Para pensarlo, veamos una transfiguración más. Si en la época posterior al terrorismo de Estado, el poder judicial era el ámbito para producir un hiato, para fijar condiciones contra la crueldad y pensar un trato no vengativo ni sustentado en el odio; en la última década ese proceder se invirtió como un guante. La institución judicial se convirtió, mayoritariamente, en la ejecutora de las políticas de odio. A lo largo de toda América Latina, la interrupción de la vida democrática que antes llevaron adelante las fuerzas armadas, pasó a ser tarea de usinas mediáticas y de procedimientos de lawfare. No vimos aviones bombardear, pero sí noticieros y fake news arrojando materiales incendiarios.

El lawfare hizo de la escena judicial el lugar de tramitación y de agitación de las fuerzas del odio. Ya no es la escena otra, sino su combustión. La reunión de Lago Escondido se filtra obscenamente, porque es eficaz también en esa ostentación. “Hacete amigo del Juez”, se decía, socarronamente, en el poema nacional. La prisión de Milagro Sala, sostenida desde 2016 sobre expedientes llenos de falsía, es la realización cotidiana de ese odio de clase tramitado judicialmente. La puesta en escena contra la vicepresidenta y, al mismo tiempo, la falta de investigación sobre el intento de magnicidio refuerzan esa obscenidad. Sin embargo, muchas veces seguimos confundiendo la idea de justicia con lo que resuelve esa institución o buscando en la escena judicial algo del orden de la reparación, como si todo fiscal pudiera encontrar su destino de héroe en la opacidad de sus prebendas cotidianas o el ladronzuelo de celular exigiera la misma lógica de punición que el genocida administrador de campos de concentración.

Hay que comprender, y no sé si estamos en condiciones de hacerlo, el anudamiento entre pasiones odiantes, obscenidad mediática, morbo del espectador y escena judicial. Digo, comprender desde y hasta dónde llega ese anudamiento, que no deja de permear los modos en que pensamos o dejamos de pensar la justicia. En los primeros meses de 2023 asistimos a escenas judiciales dramáticas, distintas entre sí, que movilizaron ese nudo que es necesario pensar, incluso cuando atraviesa las que podríamos nombrar causas justas.

Uno, el juicio por el asesinato brutal de Fernando Báez Sosa, producido por un ataque grupal a patadas mientras estaba desmayado en el piso, por personas que no se privaron de apelar a un enunciado racista mientras hacían gala de un modo de ejercitar la corporalidad masculina no diferente a la que se pone en juego en una violación grupal. Ese juicio fue ocasión de una agitación mediática que solicitaba no considerar la letra del código penal sino la necesidad de un castigo ejemplar -“perpetua para todos”- y a la vez, el regodeo de pensar a esos cuerpos victimarios como víctimas de un futuro ataque patriarcal y feminizador. La cárcel, escena de violencia cruenta, no es pensada como objeto de imprescindible reforma, sino como espacio del verdadero castigo, que ya no será el que prescribe la ley sino la cruda convivencia puertas adentro. La violación se convirtió en objeto de conversación mediática, las golpizas en deseo, el refuerzo de la lógica patriarcal en la realidad cotidiana. Incluso, en nombre de la necesaria condena de un ataque brutal y racista.

Segundo, el juicio por el crimen abominable de un niño en manos de su madre y su pareja lesbiana. Nada de lo sucedido con Lucio deja de causar espanto, pero la narrativa sobre la crueldad vino coronada con la expansión de discursos lesboodiantes, que ya no solo solicitan que a las asesinas las maten en la cárcel sino que reclaman la privación de derechos a las personas cuya orientación sexual difiere de la norma hetero cis. Pero también a las feministas, que resultaríamos responsables de toda acción criminal cometida por quienes hayan participado de una movilización en común. De nuevo, la crueldad aparece como ejercicio del odio y como dispositivo social para fundamentar zonas de no derecho. En los días en que se daban estas escenas judiciales, los médicos de un hospital denunciaron a una pareja que había llevado a su beba muerta, diciendo que tenía signos de abuso sexual. El show mediático los convirtió en estrellas del horror mientras eran detenidxs. En la cárcel fueron duramente castigadxs por otrxs presxs. El abuso no había existido, la autopsia desmintió a los médicos, pero la máquina había sido puesta en funcionamiento, y esas personas se convirtieron en adjudicatarias de un odio que está en el aire y que exige arrojarse sobre quienes se sospecha que han cometido un daño que los haga merecedores de la crueldad.

Tercero, el nuevo juicio sobre el femicidio de Lucía Pérez, que aún no se puede despegar de una narración falaz realizada por la primera fiscal del caso. Un 19 de octubre paramos con la furia por un nuevo femicidio, pero también por la crueldad con la que había sido cometido. Supimos, luego, que no habían sido esas las circunstancias y en el juicio actual se discute si la escena era de sexo consentido. Eso implica no pocas cuestiones, entre ellas qué entendemos por consentimiento en situaciones de diferencia de poder, edad y en condiciones de consumo problemático. Aunque la discusión esté sobre ese punto más complejo, la opinión pública y parte de los activismos sigue pensando desde aquella narración pregnante, anudada entre el show del horror y la crueldad consecuente.

Menciono estas escenas, muy complejas, porque surgen de crímenes que nos causan espanto y ante los cuales nos desvelamos pidiendo justicia. Y el único modo en que aparece la posibilidad de tramitar eso es la escena judicial, con sus límites y su corazón punitivo. Esa punición es, también, deseo social, aspiración de una sociedad tomada por la lógica del castigo y el mérito, que encuentra su moneda común en el grito de “que se pudran en la cárcel”, traficando el odio como justicia. ¿Cómo recuperar la desconfianza, la pregunta crítica, la apuesta a otros modos de justicia? ¿Cómo pensar estrategias para la vida en común donde la crueldad no sea la moneda que contabiliza los daños y sus presuntas reparaciones?

María Pía López

María Pia López es socióloga, ensayista, investigadora y docente. Publicó los libros de ensayo Mutantes. Trazos sobre los cuerpos (Colihue, 1997), Sabato o la moral de los argentinos (Armas de la crítica, 1997, en colaboración con Guillermo Korn), Lugones. Entre la aventura y la cruzada(Colihue, 2004) y Hacia la vida intensa. Una historia de la sensibilidad vitalista(Eudeba, 2010). Escribió las novelas No tengo tiempo (Paradiso, 2010), Habla Clara (Paradiso, 2012) y Teatro de operaciones (Paradiso, 2014). Hasta diciembre de 2015 dirigió en Buenos Aires el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional.

Compartir

Te puede interesar

Anotación sociopolítica sobre discursos de odio

Por Alejandro Kaufman

Ilustración Roberto Jacoby y Syd Krochmalny

Conjetura sobre el sacrificio y el odio

Por Diego Tatián

Ilustración Gentileza Roberto Jacoby y Syd Krochmalny