13/01/2023

“¿Cómo pudo ser posible en nuestra Argentina del Nunca Más?”

Por Marina Franco

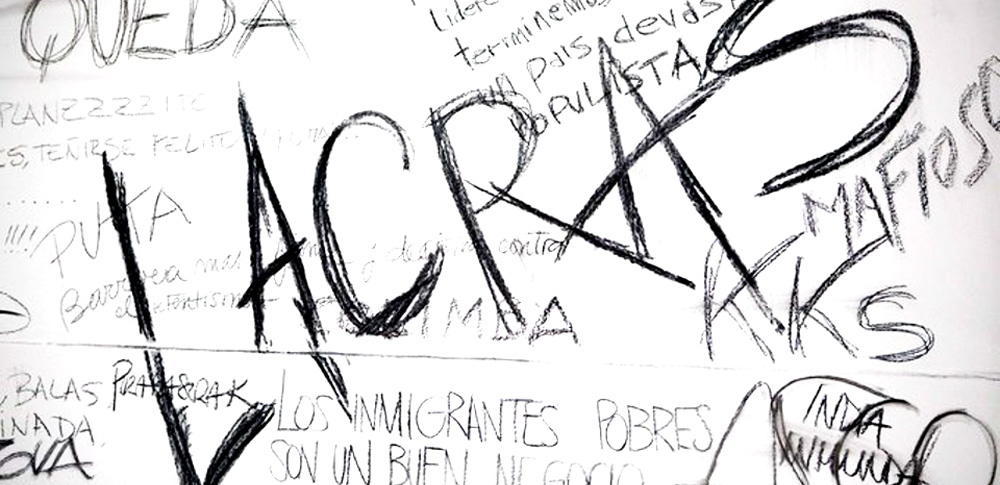

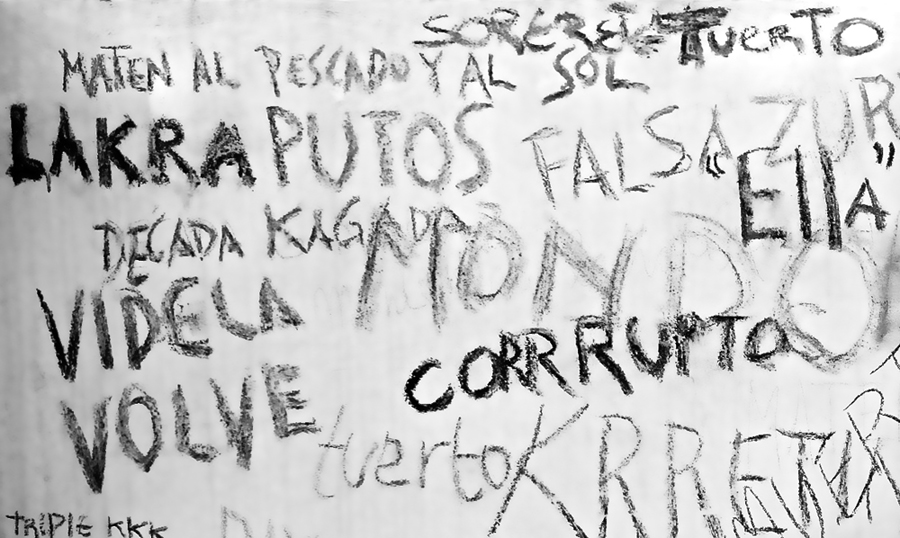

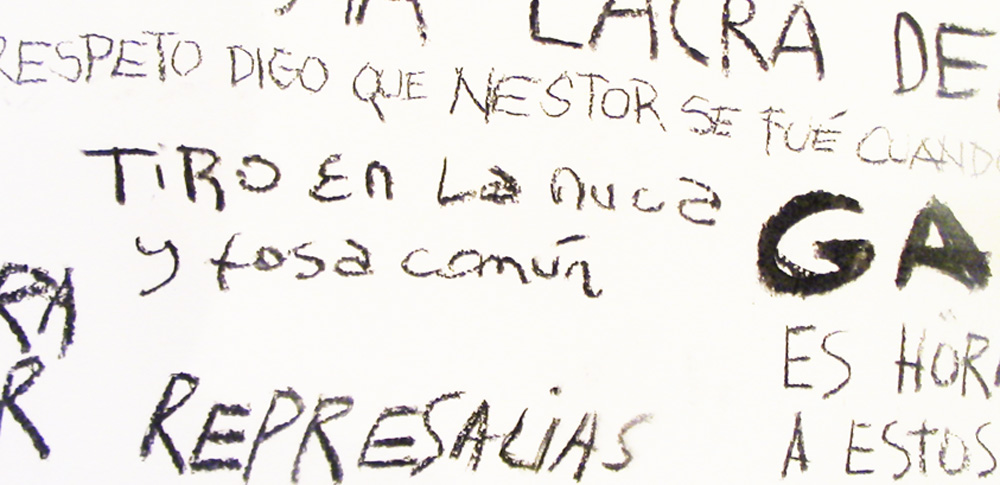

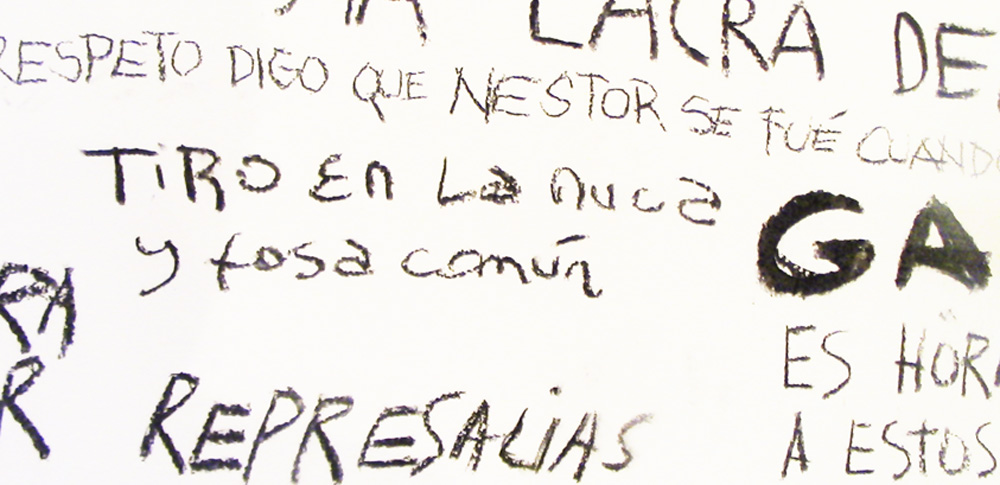

Ilustración Roberto Jacoby y Syd Krochmalny

¿Que tan originales de esta época son los llamados discursos de odio en Argentina? ¿Qué tanto nos sirve pensar en ellos para describir el paso a la acción directa que vivimos tan dramáticamente hace pocos meses? Marina Franco se pregunta si la apelación al Nunca Más, hija de un contexto histórico muy preciso, sigue siendo eficaz para contener nuevas formas de conflictividad política con nuevos actores involucrados en ella.

El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio nuevo impulso en la esfera pública argentina a un tópico que viene creciendo en el debate público mundial, los llamados “discursos del odio” como formas públicas ofensivas de estigmatización, discriminación y prejuicio que amenazan la vida en común. Estos discursos se han hecho especialmente visibles en cuestiones como género, raza, pueblos indígenas, antisemitismo, pobreza y, en América Latina, las diferencias políticas. Las redes sociales han permitido en buena medida su circulación y expansión, amplificando horizontalmente voces y temas, aunque tampoco son la causa o vector único de este fenómeno. Los medios de comunicación masivos y la desinformación cotidiana contribuyen igualmente a ello. Sin duda, conceptualizar esos discursos como una acción y una práctica social particular y expandida, con alcances, tópicos y vectores específicos, permite visualizar el problema y pensar políticas para enfrentarlo.

Sin embargo, para entender el caso argentino y las formas más recientes de la violencia política, tal vez sea insuficiente pensar en términos de “discursos del odio”. Mi impresión es que esa noción no ayuda a entender cabalmente los procesos de los últimos años y sus formas más virulentas. Pero no solo eso, creo que también nos expone a algunos riesgos. Por un lado, nos induce a creer que estamos ante una novedad, “los discursos del odio”, como si estas formas del conflicto político extremo –o el racismo o la xenofobia, por ejemplo- fueran rayos en un cielo hasta ahora diáfano. Por otro lado, la insistencia en su carácter discursivo dificulta entender cuánto de violencia política concreta, real y efectiva hay en ellos y, por tanto, generan sorpresa e incomprensión radical cuando se producen los pasajes al acto. Por último, para el escenario argentino, nos pone frente a la ilusión de una fractura total con el pasado y de una irrupción de algo nuevo que vendría a quebrar el consenso potente y fundador de la Argentina contemporánea que sería el “pacto del Nunca Más”.

Detalle de Los diarios del Odio. Obra de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, octubre 2014. Foto: Gentileza Roberto Jacoby

Creo que todas estas cuestiones quedaron en evidencia cuando se produjo el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. El episodio es imposible de minimizar en su gravedad para entender la nueva escena contemporánea argentina: allí se cruzaron el crecimiento de las derechas en su amplia diversidad y en su faceta más virulenta junto con una polarización agonística de la escena política que viene aumentando en los últimos diez o quince años y cuya expansión no puede limitarse a la responsabilidad unilateral de las derechas más recalcitrantes. Desde luego podríamos entender a los sujetos que gatillaron el arma como productos de los discursos del odio y de un lento socavamiento de la esfera pública democrática que se habría venido produciendo sin pausa y a gran velocidad. Sin embargo, y para la dimensión política al menos, prefiero seguir pensando que se trata de formas de violencia política, abiertas y explícitas, que mantienen un continuo lábil entre la palabra y el acto, o más claramente, donde las palabras son también actos. Recluirlos en el espacio de lo discursivo es engañoso y no ayuda a entender la posibilidad efectiva de apretar un gatillo ni la gravedad de los climas que generan estas prácticas discursivas. En definitiva, y por citar un ejemplo nodal para el paradigma de los “discursos del odio”, lo que sucede en las redes sociales no es un mundo virtual ni encerrado en los límites de la palabra, es la escena real de la política para quienes participan allí. Desde luego, esto no significa disolver la distinción entre la violencia discursiva y la violencia física, que es crucial porque las formas de enfrentarlas también son completamente distintas y solo la segunda debería ser penalizada.

Frente a la noción de “discursos del odio” y al menos para este caso, creo preferible hablar de violencia política, un concepto más viejo, más sabido, más nuestro, y sobre todo más potente para dar cuenta de un conflicto que propende a la exclusión del otro del juego político. Desde luego, la eclosión actual de esa violencia no puede entenderse por separado de otro conglomerado de prácticas y discursos más específicos vinculados al género (la denuncia de las “feminazis”, por citar un ejemplo), la cuestión indígena (el “terrorismo mapuche”) o el revisionismo sobre la dictadura (la justicia de lesa humanidad como “revancha”). En todo caso, todas son formas del conflicto y la violencia política y no meras descalificaciones de tinte emocional.

El conflicto político, y su posibilidad de deriva violenta, son parte de la vida democrática –con mayores o menores intensidades, nos guste o no-, pero no son cuerpos extraños o ajenos a la escena política. Esto es así porque, como insiste el filósofo Claude Lefort, el sistema democrático se define por su carácter abierto, indeterminado e incierto. Por tanto, el conflicto y la violencia no son anomalías, quistes o tumores, están allí como posibilidades del juego político que se despliegan en determinadas relaciones de fuerzas y condiciones. Esto no significa que la violencia política sea bienvenida, en absoluto, sino que es parte de la vida política democrática y no su contrario o su cancelación.

Nuestras posibilidades de entender y enfrentar estas formas actuales de la violencia política son mayores si entendemos cuánto hay en ellas de nuevo, cuánto hay de formas de la conflictividad política histórica argentina y cuánto hay de una sorpresa que sólo es resultado de leer el presente desde una escena imaginaria previa.

Desde luego hoy hay datos históricos nuevos, disruptivos, y por demás inquietantes en nuestra escena contemporánea. Seguramente el primero de ellos es la transformación profunda de las derechas en América Latina y el mundo. No estamos ante un fenómeno local ni una particularidad argentina. En nuestro país esas derechas han aprendido el juego político democrático y lo disputan con un despliegue de recursos hábil e inteligente. Como ha mostrado Sergio Morresi y otros observadores, las derechas organizadas han pasado de ser fuerzas minoritarias a fuerzas populares, con capacidad de movilización y convocatoria, y con capacidad de dar respuestas a la movilización pluriclasista que fue en su búsqueda desde 2008. En ese escenario, la aparición de otras derechas radicalizadas o extremas derechas, cuestionadoras de la democracia liberal o a la que consideran mera caja de reglas procedimentales, ha sido un dato notable de los últimos años. A eso se suman sectores juveniles nuevos y con nueva visibilidad, muy heterogéneos, muchos socialmente desafiliados y radicalizados, que emergen gracias a un espacio político muy polarizado y un sistema incapaz de satisfacer anhelos y demandas.

Sin embargo, esa novedad se inscribe en una larga tradición de violencia y conflictividad política extrema que ha surcado buena parte de la vida política argentina. Esto no significa que 2022 sea igual a 1955 o a 1976, o que nada haya cambiado después de 1983. Significa más bien que la virulencia y la polarización en torno al kirchnerismo -y el universo de sentidos que se le adjudican- tiene una larga historia en el conflicto brutal y extremo en torno al peronismo y el antiperonismo. La polarización política actual -o de los últimos quince años- tiene más de reminiscencia de 1952 o 1955 en adelante, que de 1976.

Esa tradición de violencia política sobre y contra el peronismo tiene sus argumentos y autojustificaciones, pero tiene por sobre todo una histórica dimensión de clase y de disputa social, económica y cultural entre modelos de sociedad. Esa disputa y esos prejuicios que se ponen nuevamente en escena cuando una gobernadora puede preguntarse “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la Universidad?”.

Pero esos mismos prejuicios y modelos clasistas tampoco se remiten solamente a 1945 y la escena inaugurada por el peronismo. Más largamente, también fueron explícitos en 1912 o en 1930 cuando la democracia fue considerada una práctica demagógica y peligrosa incapaz de controlar las amenazas al orden social. Esa disputa política -y la parte de ella que es también una disputa de clase- no son novedades, sino reactualizaciones de conflictos estructurales de la vida política argentina. Y han tenido manifestaciones violentas que podríamos rastrear a lo largo de todo el siglo XX, mucho antes que 1955. Son parte de esa larga historia las protestas sociales y obreras que han jalonado todo el siglo pasado y que han sido respondidas con la violencia del Estado y la participación activa de las clases dominantes para ello. La “Semana Trágica” de Buenos Aires en 1919 -contra trabajadores, inmigrantes y judíos- la matanza indígena de Napalpí en 1924, pasando por un sinnúmero de episodios en toda la geografía nacional, dan cuenta de ello.

Pero no es mi objetivo hacer un continuo lineal y homogéneo de las violencias o las tensiones de clase de los últimos cien años. Se trata de entender que esos llamados “discursos del odio” no son novedades que perturban nuestra democracia, sino que se asientan sobre conflictos socio-políticos de larga data y con innumerables capas de sedimentación histórica. Todo ello sigue presente hoy y, a la vez, es reinventado bajo las extremas condiciones de los procesos actuales de desafiliación social y pobreza de grandes conglomerados de la población, por un lado, y, por el otro, de una derecha capaz de encarnar y movilizar grandes sentires populares, incluso de “pobres contra pobres” (el “odio” contra los planes y las políticas sociales del Estado son parte fundamental de ello).

Entonces la pregunta asombrada para entender la escena actual no debiera ser “¿y qué pasó con nuestro pacto del ‘Nunca Más’?”. La cuestión es, más bien ¿por qué el pacto del “Nunca Más” debería protegernos? ¿de qué debería protegernos? La investigación de la CONADEP y el enjuiciamiento de las cúpulas militares entre 1984 y 1985 fue una política de Estado que estableció, ante todo, una rotunda condena a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de ese Estado, más allá de su condena a la violencia revolucionaria. En efecto, podríamos considerar que ello fue la base de consenso sobre la cual se reconstruyó la vida democrática argentina desde entonces. Pero eso operó así por una serie de circunstancias históricas, y funciona en esos términos para nosotros porque decidimos creer en ese momento fundante y adjudicarle ese peso.

Mirado por arriba, el “pacto del Nunca Más” –o todas las políticas que se tejieron en torno a eso que llamamos así– fue el resultado de consensos políticos y en un momento histórico preciso de absoluta derrota de las fuerzas militares (y civiles) prodictatoriales. Fue un acuerdo de gobernabilidad para establecer reglas del juego político y reglas institucionales y procedimentales de la vida democrática. A nivel de la sociedad, fue también el resultado de un intenso clima social antimilitar y de una movilización humanitaria con creciente capacidad de convocatoria y escucha. Todo ello no fue poca cosa, fue mucho en 1983, y garantizó la estabilidad del juego democrático y el rechazo de la violencia y el autoritarismo como formas de regulación sistemática de la vida política. Sin embargo, eso no nos eximió de otras violencias ni podía hacerlo. Tampoco nos protegió de la incertidumbre de la vida democrática o del conflicto político, como no nos protegió de la crisis del 2001 o de otras muchas formas de la violencia cotidiana o de la pobreza estructural que asola a nuestro país.

En definitiva, eso que llamamos “pacto del Nunca Más” fue un momento histórico, como todo momento histórico, es situado, contingente y único. Habla de la Argentina de los años ochenta y de otras formas de la violencia que, efectivamente, se fueron disolviendo desde entonces. Es nuestro mito fundacional contemporáneo, pero no le pidamos que sea nuestro amuleto de protección capaz de ser invocado en cualquier contexto. Porque, entre otras muchas razones, para las nuevas generaciones ya no funciona o dice muy poco, habla de otra historia, de otros escenarios y otras contingencias. Es el mito fundacional de otras incertidumbres, que no son, hoy ahora, las nuestras. (Tal vez el éxito de la película Argentina 1985 tenga que ver con eso, es la recreación de una escena fundacional y mítica, pero justamente por eso, ya pasada.)

Sin amuletos, entender lo que hay de viejo y lo que hay de nuevo en las formas contemporáneas del odio y la violencia me parece, hoy, ahora, la tarea más urgente para poder enfrentarlas.

Marina Franco

Magister en Historia por la Universidad de Paris 7, Denis Diderot, Francia (2003) y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y de París 7 (2006).

Compartir

Te puede interesar

Anotación sociopolítica sobre discursos de odio

Por Alejandro Kaufman

Ilustración Roberto Jacoby y Syd Krochmalny

Conjetura sobre el sacrificio y el odio

Por Diego Tatián

Ilustración Gentileza Roberto Jacoby y Syd Krochmalny