02/07/2020

La breve vida feliz de Míster Pa

Por Haroldo Conti

A 61 años del fallecimiento del escritor Ernest Hemingway, lo recordamos a través de la crónica escrita por Haroldo Conti publicada en la revista Crisis Nº15, en julio de 1974.

La crónica fue incluida en el libro Haroldo Conti alias Mascaró, alias la vida, compilado por Eduardo Romano y editado por Colihue y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en 2008. Hasta el 12 de julio se puede descargar en forma gratuita.

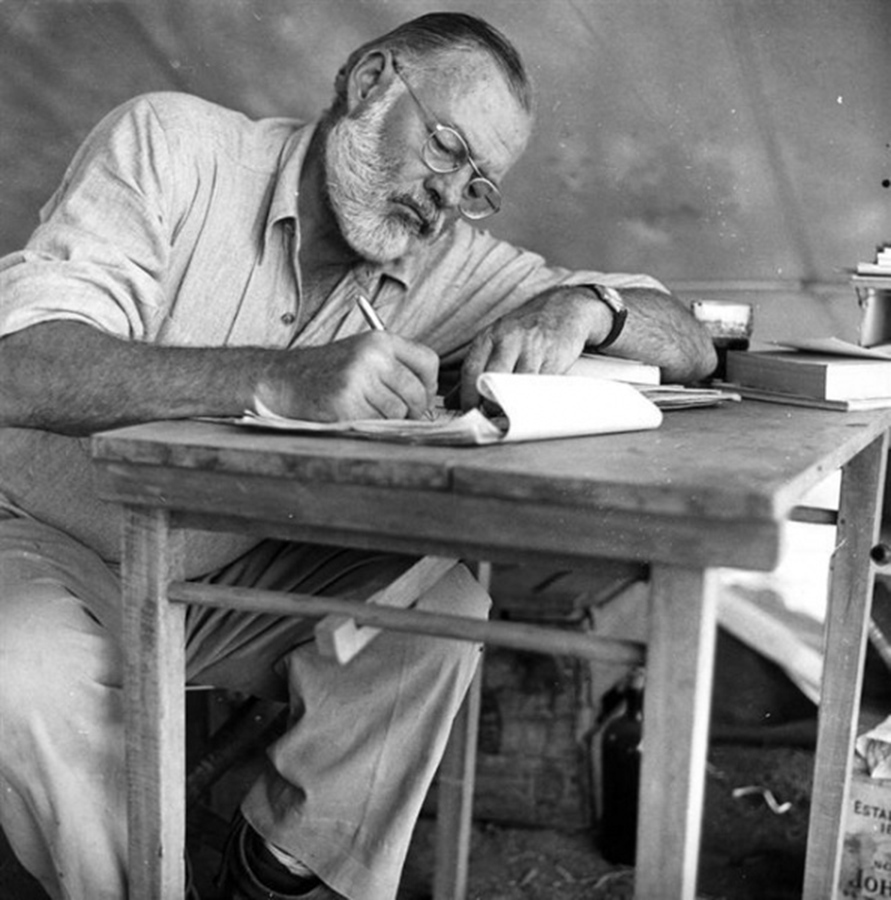

“Escribía a mano, sin correcciones y luego volcaba a máquina”. HC. Fuente: spacioars.

Ambos mundos

En 1927 Hemingway se instala en Cayo Hueso, donde vivió, pescó y escribió unos 10 años. Desde allí cruzó varias veces el Golfo para llegar hasta Cuba, patria a la que a partir de ahí conoció y amó.

Cuarenta años después, casi toda mi vida, entre Obispo y mercaderes, cerca del puerto de La Habana, en un barrio que no ha cambiado mayormente, paso por encima del gastado letrero en venecita que dice: HOTEL AMBOS MUNDOS y trato de ver con los mismos ojos del Viejo el lobby de aquel hotel de segunda categoría que ha elegido justamente por su proximidad con los muelles, donde amarra el Pilar, y en cuya habitación 511 pasará más o menos espléndidamente los próximos seis meses. Ahora no se parece a un hotel, a pesar de la chapa de bronce del Consejo Nacional de Cultura que advierte que “en este edificio (Hotel Ambos Mundos) vivió durante la década del 1930 el novelista Ernest Hemingway” sino más bien un escenario que atraviesan carpinteros y utileros transportando bastidores y demás elementos para un decorado. Es que están reparando el hotel, que en parte, concretamente en su 5° piso, se ha convertido en un museo, aunque sólo ha dejado de ser hotel del 61 al 70, que la Revolución lo utilizó como colegio. En medio de todo ese bochinche tengo que rastrear los primeros pasos del Viejo de La Habana, tratar de caminar sobre sus huellas recruzadas por tantos otros curiosos que como yo siguieron detrás de él el día que se decidió por el Ambos Mundos, que en aquel tiempo era propiedad de don Manolo Asper, luego gran amigo del Viejo. Claro que entonces no era el Viejo. Don Manolo debe haber visto ese día entrar a un caballero de rostro macizo, más parecido a un medio pesado que a un periodista, echando para adelante con decisión sus enormes zapatos siempre un par de números más grandes. Eran los años de Los asesinos, Che ti dice la Patria, Cincuenta de a mil, Cerros como elefantes blancos, poco antes del suicidio de su padre, cuando estaba entrando en calor para acometer Adiós a las armas, con cuyo original saldría por esa misma puerta que acabo de trasponer uno o dos años después.

Paro a uno de los carpinteros y le pregunto lo que es obvio, si allí vivió Hemingway. El hombre debe estar acostumbrado a esta pregunta porque se limita a señalarme con un gesto cordial la puerta de una oficina donde expongo a una morena los motivos de mi visita y de la que salgo al rato acompañado por una ascensorista. La jaula del ascensor asciende parsimoniosamente y pienso, siempre desde el Viejo, que si tuviese que elegir un hotel para escribir un par de cuentos y aun una novela elegiría este, por maniático que fuese. Claro que el Viejo, que hoy estaba aquí y mañana en el hotel Florida, de Madrid, donde escribió la “Quinta Columna”, no reparaba demasiado en esto. Por lo visto era capaz de escribir en cualquier parte. Para él era más importante que el hotel estuviese cerca de su barco porque en realidad había venido allí para la corrida de la aguja, que comenzaba en el mes de abril, cuando el pez se acerca a la costa. De manera que en este caso el pez decidía por él.

La ascensorista, que sacude un manojo de llaves, me conduce hasta el fondo de un pasillo en el 5° piso mientras me informa que ella conoció al Viejo pero que mucho mejor todavía don Marcelino Piñeyro, que a esa hora está almorzando cerca de allí y que fue en su tiempo el camarero que atendió a Pa. La llave gira en la cerradura de una puerta blanca, debajo del número 511. La habitación, un lugar limpio y bien iluminado, parece todavía ocupada, como si Pa hubiese salido a curricanear por el litoral habanero, entre Santa Fe y Guanabo, por ejemplo, para regresar como todos los días a eso de las 5 de la tarde y echarse a la cama a escribir. Desde la ventana de la esquina y por encima de la barandilla con los balaustres carcomidos se ven los techos del que fuera Ayuntamiento de La Habana, sede de los Capitanes Generales, y por encima de los techos un barco de carga y, más arriba, contra el cielo, los murallones de la Cabaña con un tremendo Cristo de cemento a la derecha que sobresale entre los pinos que bordean la Carretera Central, del otro lado de la bahía, el mismo Cristo que hendió un rayo y del que los cubanos cuentan a ese propósito que cuando vio pasar por debajo tantos barcos con la hoz y el martillo en las chimeneas dijo justamente: “Que me parta un rayo si esto no es comunismo”. Sonrío levemente recordando este chiste en medio de aquella habitación poblada de recuerdos, esperando inconscientemente ver entrar de un momento a otro por la puerta entreabierta al viejo Pa, deslumbrado por el sol y la piel cubierta de salitre.

Los muebles son de madera oscura, escasos. Una cómoda con el mármol rajado y una colección de libros con las cubiertas ajadas. Hay una mesita también de mármol de un dudoso estilo Imperio, tres sillones de mimbre que rodean otra mesita, un sillón hamaca, dos cuadros en relieve que representan escenas de caza mayor, de plomo esmaltado, la cabeza de un ciervo y la enorme cama, grande como un ring, al parecer recién tendida, donde Pa cenaba y escribía del lado de la pared, con aquella ventana del Cristo justo enfrente.

Alguien empuja la puerta y un hombre de edad tiende la mano, sonríe. Es don Marcelino Piñeyro, por lo visto. Es. Cuando se entera de que soy argentino entrecierra los ojos y pregunta qué tal Buenos Aires. Vivió allí del 12 al 19, entre Rivadavia y Entre Ríos, recuerda con precisión. Trabajó en un almacén cerca de la calle Cochabamba. Me pregunta, sin que el nombre le evoque nada más que eso, si todavía esta allí la fundición Vasena, que precisamente se hizo célebre a partir del 19, año en que don Marcelino se vuelve a España. De allí se embarca para Cuba, en el 21. Desde entonces es Jefe de Ropería de aquel hotel, cuyas glorias rememora con cierta devoción. Actualmente tiene 72 años de los cuales lleva 42 en el Ambos Mundos. Recuerda a don Ernesto como si lo acabase de dejar en el roff que era el lugar más encantador, desde el cual se veía el puerto, inclusive al Pilar, y podía disfrutarse de buenos tragos y mejor compañía. Don Marcelino extrae del bolsillo una foto amarillenta en la que se ve como a través de una polvareda aquel roff sin el toldo de metal que ahora lo cubre.

Por aquel entonces Hemingway era conocido más bien como periodista, corresponsal del Chicago Tribune o del Star Weekly. Venía a Cuba para la corrida de la aguja y vivía unos cinco meses en el hotel, siempre en la 511. Manolo Asper le tenía reservada la misma habitación, que el resto del año era ocupada por un matrimonio español que pasaba el invierno europeo en Cuba; Don Ernesto Seco se llamaba el señor. No se conocían con Hemingway pero se alternaban puntualmente. Uno venía por la aguja, el otro por el calor.

Don Marcelino insiste continuamente en la naturaleza bondadosa de Pa, que se hacía querer por todo el mundo. Le gustaban los toros y la pesca. En ese tiempo no se le daba por la caza, deporte que vino con la prosperidad y la fama. La cabeza de ciervo en la pared es el primer trofeo de Hemingway de ese tipo. Un día lo invitó a cazar un directivo de la Cubana de Aviación y tuvo que salir a buscar un arma. Volvió con aquella cabeza que don Marcelino en persona llevo a un taxidermista de La Habana. Hemingway la colgó allí, en esa pared de la que pende todavía, porque el Ambos Mundos era para él su casa en La Habana. Salía temprano por la mañana en el Pilar, volvía por la tarde, repartía la totalidad de la pesca entre la gente que lo aguardaba en el muelle y a eso de las cinco se recluía en el hotel. Cenaba en la cama (prefería un buen bistek con papas fritas y agua mineral) y escribía casi toda la noche. Escribía a mano, sin correcciones, y luego volcaba a máquina cuanto había escrito. Don Marcelino lamenta no haber guardado ningún original de aquellas tantas hojas que él se encargaba luego de echar a la basura. “Qué sabía yo que iba a llegar tan lejos”, comenta. El Viejo, cuando se marchó del hotel, al que de todas maneras volvería de tanto en tanto, le ofreció llevárselo a la finca Vigía. Pero él prefirió quedarse allí, en el viejo y crujiente hotel Ambos Mundos, que es como su casa. De tanto en tanto vuelve a preguntar sobre Buenos Aires y yo siento que algo se remueve en esa especie de mapa que uno lleva permanentemente desplegado en la cabeza, algo muy al fondo, oscuro, enorme, ese gran pez del sur, leviatán insaciable, ocho millones de rabiosos. Pregunta don Marcelino por el Parque Japonés y a mí me asalta la más negra tristeza. Él habla de una ciudad que en realidad casi no conozco como no sea a través de Arlt, Borges o Arturo Cancela.

Los recuerdos se terminan; echo una última ojeada a aquel cuarto donde el Viejo escribió Adiós a las armas, entre otras cosas, y me despido de don Marcelino Piñeyro, naturalizado cubano, muy contento de ser todavía a los 72 años Jefe de Ropería del hotel Ambos Mundos. Antes de salir me grita lo que antes repitió varias veces: Digan ustedes que era un hombre bueno. Yo me pregunto, mientras bajo por el tambaleante ascensor, si realmente es posible ser un buen hombre y un buen escritor y en esto descubro una parte de mi maldad.

“A Hemingway le gustaba la pesca. Era buen pescador, no solamente en los libros”. H.C. Fuente: todocuba.org

El viejo y el mar

Usted costea el malecón, pasa el túnel por debajo de la bahía de La Habana y toma la carretera a Matanzas, Santa Clara, Holguín, es decir, la Carretera Central que cruza la Isla, la misma que lo lleva a Varadero si vira en Matanzas hacia la izquierda, hacia punta Hicacos, y se interna en el mar. Ahí vamos en un Alfa 1750 que guía el “Guajiro”, un moreno corpachón y silencioso. En la trasera Figueroa apronta sus máquinas y Marta anota letreros y señales. Son ocho kilómetros hasta la derivación y después un par más hasta Cojímar propiamente que asoma de pronto tras una curva, un rimero de casitas recostadas sobre el mar. Cojímar, así, con acento en la í a pesar de que en mapas y cartas cubanas figura a menudo sin él. Queda entre Habana del Este y Alamar y si usted va allí seguro que piensa, apenas lo ve: “Para vivir aquí el resto de mi vida”.

Vamos a rumbo en dirección a La Azotea, en busca de don Gregorio Fuentes Bentancour, alias “Pellejo Duro”. En La Habana me dijeron “Pregunta en La Azotea, se llama Gregorio”. Es todo lo que sé por el momento. Es la misma Azotea donde Hemingway tomaba sus buenos whiskys con agua mineral mientras miraba por la ventana del fondo al Pilar anclado casi enfrente y hablaba de barcos y gatos con los pescadores de Cojímar y de donde presumiblemente trajo a Boise, su gato preferido.

La Azotea a esa hora, mediodía, es un lugar penumbroso que invita a tomar un mojito con bastante almíbar y mirar los barcos en la bahía a través de la verde ramita de yerbabuena, detrás de los vidrios que flotan como recuadros azules charlando de navegaciones y peces y amigos, todos esos blandos temas que alivianan el tiempo, lo tornan a uno vaguedad, espuma, pájaro forastero.

De un vistazo veo yo allí, superpuestos tiempos y lugares, a Harry Morgan y Thomas Hudson y al Nene Bruzzone, del Tigre, al siempre capitán Marcelo Gianelli, al Vasco Arregui que en este mismo momento debe estar pescando la centolla a bordo del Cruz del Sur en el Beagle, en Bahía Slogget o Bahía Aguirre, en Felipe Novoa piloteando ese barco fantasmón el Barón Grampo, a Einion Jones que se extravió en el mar en agosto del 72 y en el esplendido capitán don Alfonso Domínguez, alias cojones, que conocí en La Paloma y fue a terminar sus días en Panamá por ese mismo tiempo. Levanto una copa imaginaria y brindo por todos ellos, los vivos y los muertos. Don Gregorio no está allí sino posiblemente en la leonera, que queda debajo. La leonera es un sótano con una pared que la separa del mar, debajo mismo del bar, y que sirve de refugio a pescadores, una especie de asilo o antro marítimo donde el tiempo se remansa y uno presiente todas las historias que allí se contaron navegando de bolina en el recuerdo. Hay trofeos de pesca, barquitos tallados a escala, cartas y, al fondo, entre camastros y lockers dos viejos de piel de tiburón, uno que arma un palangre y otro que remienda una red. A esta altura don Gregorio comienza a convertirse en una vaguedad. Los viejos señalan en el aire puntos opuestos, posibilidades, rumbitos. Salimos pateando una nasa y vamos hasta la cooperativa que queda ahí nomás, la Unidad Costa Norte de Cojímar. Hay algunos pescadores, un par de chicos y sobre la balanza unos cuantos tiburones. Allí por lo menos nos indican la casa de don Gregorio, que, como todo en Cojímar, queda a la vuelta. Tampoco está en la casa sino probablemente en el muelle de la cooperativa, arreglando su barco. Ahí o de camino. Vamos al muelle, pasando antes por la tiburonera, a la vuelta de la vuelta, donde el recio olor a tiburón en salazón nos nubla la vista. Entro a uno de los depósitos de la tiburonera y mientras avanzo hacia un grupo de operarios que comen tranquilamente me hago una idea de lo que debió sentir Jonás en el vientre de la ballena. No, no es ahí sino un poco más allá, donde están aquellos barcos, es decir, el muelle o en todo caso en el astillero que está al lado. Hace un momentico estaba aquí, en el astillero, de manera que viramos otra vez para la casa, y de la casa vuelta al muelle porque él, que se ha enterado nos busca a nosotros. Por fin decidimos apostarnos en el muelle y no movernos de ahí hasta que el viejo aparezca, ya que su barco está en la amarra y entonces, por lo menos, sabemos que no se ha ido al mar.

En esa espera debajo del sol, entre barcos recostados sobre la tierra, el ancho mar enfrente, Cojímar que trepa a la izquierda hasta una punta, con la Azotea y la leonera a foco, en la azulada distancia, un compañero que acaba de estar con don Gregorio nos cuenta por qué lo llaman Pellejo Duro. A los 76 el viejo se hace a la mar con el mismo entusiasmo que a los 20, detrás del tiburón y del emperador, de 6 a 8 millas adentro, a veces hasta 25, calando palangres de derivo, con más de 200 anzuelos cada uno. Ahora anda cabrero porque no terminan de reparar su bote criollo de 26 pies de eslora y un motor de 20 caballos. Creo que es entonces que oigo por primera vez la palabra propela en lugar de hélice. El pescador dice que algo más allá de la Azotea hay un busto de Hemingway que los pescadores de Cojímar mandaron fundir con el bronce de algunas propelas.

En esto aparece el viejo Gregorio, un bultito de ropas y un rostro rugoso sobado y curtido por el mar y Figueroa, que apronta la máquina, pronuncia una gran verdad: “El mar te envejece pronto, chico, pero después te conserva así de igual por mucho tiempo”. Siento el raspón de la mano del viejo en mi mano, piel áspera, acostumbrada a sobar las madrinas de nylon para los palangres. En fila sobre una pasarela de tablones, en eso consiste el muelle, vamos hasta su barquito, amarrado al fondo de una hilera de pesqueros de fuertes maderas que cabecean a nuestro paso. El olor macho a cabos, lonas y petróleo nos tonifica y predispone a la charla pachorrienta. Nos acomodamos en el cokpit, espacioso para la maniobra, entre boyarines, lonas y palangres, con la cajonera del motor al centro. El viejo empuña un tabaco y se suelta al garete por el tiempo.

Sirvió 27 años como patrón del Pilar, el crucero de Hemingway, al que Pa amaba como a un hijo. Gregorio es cubano, por adopción, como don Marcelino Piñeiro, pues nació en las Islas Canarias, que es casi como nacer en un barco. A los 10 anos llega a Cuba como grumete del “Joven Antonio”, un bergantín de tres palos muy barco y se queda en La Habana, en la pesca del Golfo.

La crónica de Haroldo sobre Hemingway anunciada en tapa. Revista Crisis Nº 15, julio de 1974.

Cae la tarde, que aquí se viene a pique de golpe. Los barcos boyan en una luz de miel. La voz de Gregorio suena en esa tarde entre maderas crujientes y rumor de agua y sus ojos claros, deslumbrados brillan al fondo de un montón de arrugas, tiempo y tiempo. Su vida, en resumen, es una loca novela. Pa pudo haber sacado mucho material de allí, además de la figura. Trato de situarme detrás de esa piel y mirar a través de esos ojos y veo delante de mí al Viejo que justamente lo llamaba viejo a él. Le decía, cuenta Gregorio, sentados así como ahora en el cokpit del Pilar:

–Viejo, los dos somos hijos de la muerte. Quiero a este barco tanto como si fuera un hijo o más. No sé como disponer de él, para el caso que me pase algo. ¿Tú qué harías, viejo?

–Lo sé.

–Dímelo, por favor.

–Pues lo sacaría a tierra y lo pondría en el jardín de la finca. Y si tuviese algo de dinero mandaría a hacer una estatua de usted sentado en una banqueta al lado del barco, con un vaso en la mano.

–Es buena la idea. Si me ocurre algo, trata de hacerlo.

Don Gregorio conoció a Pa en La Florida del Oeste, cuando pescaba con el “Joaquín Sixto”, en un placer donde abundaba la cherna. Les tomó un mal tiempo y se guarecieron en la isla Tortuga. Había ahí, entre otros barcos corridos por el temporal, tres embarcaciones de bandera americana que navegaban juntas y que ya llevaban en la isla unos días. Estaban escasos de provisiones. Cuenta don Gregorio que a poco de amarrar oye un vozarrón que dice: “Ese es un barco cubano, ese es amigo mío”. Era Pa. Según él, le gustaban los barcos cubanos porque eran limpios, aparte de que en general se sentía amigo de cualquier cubano. Luego le pidió un poco de cebolla para un cocido y terminaron comiendo juntos en el “Joaquín Sixto”. Don Gregorio le ofreció cuanto tenía, provisiones, combustibles, maniobra. Aparte de eso le indicó donde podía dar con un teléfono marítimo. Don Gregorio supo después que Pa preguntaba por él a cuanto barco cubano se arrimaba. Hasta que un buen día recibe un telegrama para que se presente en Cienfuegos para tripular un barco de estudios oceanográficos, recomendado por un caballero americano.

Estuvo de 3 a 4 meses recorriendo la isla a bordo de este barco hasta que llegó la guerra y Hemingway, con quien se tropezó un día en el muelle de La Habana, lo enganchó para el Pilar. Don Gregorio comandaba y cocinaba por 250 dólares al mes. A Hemingway le gustaba la pesca de la aguja sobre todo. Era buen pescador, no solamente en los libros. A veces llegaba a bordo después de uno de sus largos y movidos viajes y le pedía al viejo que metiese proa en dirección a algún cayo solitario. Se pasaban 15 o 20 días en la más completa soledad. En ocasiones los acompañaba la mujer de Pa, comenzando por la que más quiso de ellas, Paulina Pfeiffer, con la que el viejo Gregorio trató de reconciliarlo, a pedido del propio Pa, cuando la relación comenzó a podrirse. Tantas navegaciones solos y el común amor por aquel barco había terminado por hacerlos amigos, más que patrón y sirviente. Muchas veces, ya en tierra, era común verlos juntos en el Floridita bebiendo un par de daiquiris.

Si el viejo leyese Islas en el Golfo probablemente se reconocería en Ara o Eddy, un poco en todos esos personajes, en el mismo Thomas Hudson, leve disfraz del propio Hemingway. Pero no lo ha leído y yo lamento no haberlo traído conmigo para dejárselo. Yo lo conozco ya desde ahí y, mucho antes, desde Tener y no tener, de manera que me parece charlar con un viejo conocido. Y ahora comprendo que Pa lo quisiera porque se metió en él muchas veces. Seguramente lo tenía en la cabeza cada vez que describía a algún hombre de mar, esos duros y correosos hombres. El personaje de El viejo y el mar, en cambio, era de Cabañas, cerca de Mariel, y apenas lo vio una vez por los alrededores de Cayo Paraíso, “fajado con un peje tan grande que se lo llevaba de arrastre con bote y todo”.

Esta era la agitada vida que hacía Pa en aquellas excursiones: footing por la mañana en la playa de algún cayo, algunos tragos al regreso (ginebra o gin; tenía a mano una nevera portátil con sus bebidas preferidas), escribía un poco, almorzaba, leía, al atardecer otro poco de playa, nuevos tragos antes de cenar, lo que hacía puntualmente a las 20 horas. Después escribía, como en el Ambos Mundos, toda la noche pues dormía muy poco, a veces dormitaba un rato con un libro volcado sobre el pecho. Don Gregorio lo vigilaba desde su camastro en el sollado de proa. Escribía unas 1.500 palabras por noche, lo cual lo ponía de muy buen humor. Así nacieron Tener y no tener, El viejo y el mar, tantos otros libros. A veces Pa se inclinaba y lo llamaba con una seña desde el cokpit y entonces don Gregorio le preparaba un café o un trago y seguramente hablaban un rato de peces y barcos en la alta marea de la noche, bajo las firmes estrellas del Golfo.

Durante la última guerra, Hemingway cambio la pesca de agujas por la de submarinos alemanes. Con el consentimiento de nuestro tristemente célebre Spruille Braden, tremendo pescado del imperialismo norteamericano entonces embajador en Cuba, artilló el Pilar con un cañón calibre 50, instaló dos radios de gran potencia y embarcó hasta 12 tripulantes, entre ellos 2 vascos y 3 americanos. Efectivamente encontraron varios botes a la deriva y el cadáver de un alemán. Todo esto fue luego materia de Islas en el Golfo.

Un día vino la despedida. Ninguno de los dos lo supo entonces pero en definitiva fue más o menos eso. Pa se fue a España para cotejar algunos datos sobre las corridas de toros de los que no estaba muy seguro. En ese momento se encontraba en gran forma, 193 libras. Al mes Gregorio recibe carta de USA. Pa está enfermo. Le recrudece la diabetes. Le avisa que se interna en la Clínica Mayo, pregunta por su querido barco. Ya estaba la Revolución. Gregorio para ese entonces servía como miliciano. Por eso no pudo ir a verlo. Hay otra carta y algo después se entera de su muerte por el radio. Él lo había decidido así. Emprendía su última navegación, sin más carta, ni barco ni capitán que él mismo. La señora Mary vino a La Habana tres meses después con el testamento del Viejo. Pa dejaba la finca Vigía para el Gobierno cubano, que la convirtió en museo, y el Pilar para su amigo Gregorio Fuentes Bentancour. Gregorio donó a su vez el barco para la Revolución, a la que no había sido ajeno. Algunos años antes escondió en el Pilar un cargamento de armas a pedido de su yerno. Tramaban un asalto al cuartel Columbia, lo cual a don Gregorio le pareció una tamaña locura. Tenía razón. Los acarraron a todos. No los mataron. Se refugiaron en Miami y de allí volvieron cuando triunfó Fidel.

El sol se pone y Figueroa dispara su última foto, don Gregorio junto al busto de Pa hecho con las propelas, los amigos de nuevo juntos, uno en carne y hueso y el otro en bronce. Yo me pregunto qué sentirá el viejo realmente, tanto tiempo y tanta historia y ese hombre con el que convivió 27 años ahora montado en una piedra sobre dos fechas y entre las dos un espacio pelado que corresponde a su vida.

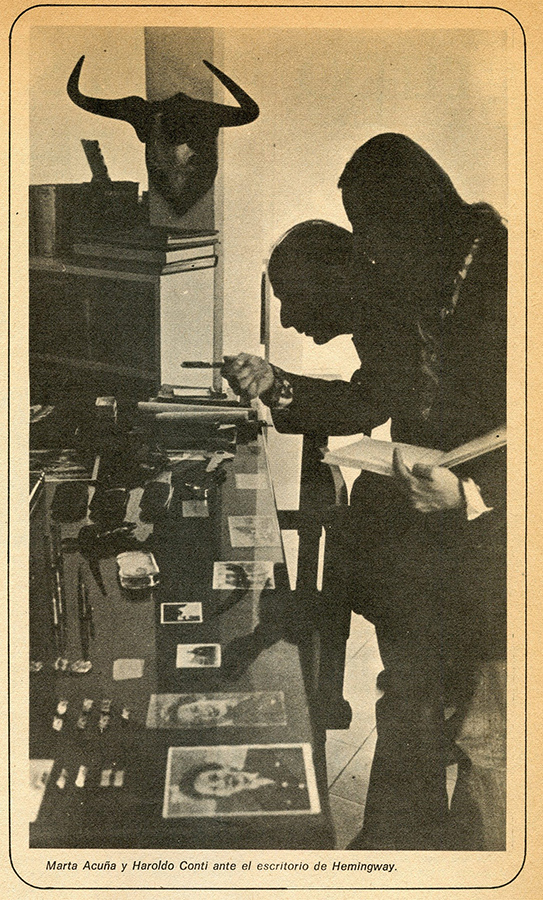

Marta Acuña (Scavac) y Haroldo ante el escritorio de E. Hemingway. Revista Crisis Nº 15, julio de 1974.

Foto: José Figueroa.

Tener y no tener

En 1940 Pa se separa de su segunda mujer, Pauline Pfeiffer, de la que según el viejo Gregorio siguió siempre enamorado, y compra la finca Vigía a 11 kilómetros de La Habana, en San Francisco de Paula, sobre la Carretera Central, cerca de Cotorro, un poco antes. Hacia allí vamos a bordo de un Alfita, detrás de la sombra del gran Viejo cuyos pasos he tratado de seguir tal cual los fue dando. Verdaderamente a cualquier escritor subdesarrollado se le caen las medias cuando ve aquella casa. Ahí me explico la bronca de Edmundo Desnoes. Efectivamente, a primera vista aquella parece más bien la casa de un administrador norteamericano de algún central azucarero y de todas maneras es una muestra algo melancólica de la opulencia de un gran escritor norteamericano que cobraba 15 mil dólares por un simple articulo y percibió 125 mil por Las nieves del Kilimanjaro, casi lo que cobra Carlitos Monzón por una pelea en Mónaco. Lo comparo con Monzón porque lamentablemente esos son nuestros puntos de referencia. De cualquier forma nos queda el desvelado orgullo de nuestra inmensa y rebelde pobreza que en algún sentido nos ayuda a nuestra escritura pues nos mantiene junto al pueblo y nos aleja del privilegio.

Hemingway alquiló aquella casa en 1939 y la compró al año siguiente. Creo que en esa casa podría escribir la Divina Comedia con los pies. La casa se conserva tal cual la dejó el Viejo, como si se hubiese marchado una vez más de viaje y estuviese por regresar de un momento a otro. Hasta se conservan los tragos en la sala principal, cubierta con una crujiente estera de Filipinas: Gordons Gin-Copey-Schweppes indian tonic. Ron Bacardi. White Horse. Old Forester. Vermouth Picard. Es la casa que había deseado el cretino de Edwards en lugar de su miserable suite en el Habana Riviera con micrófonos hasta en el inodoro, según su manía.

El Viejo coleccionaba de todo y en eso se ve su firme adherencia a la vida, que la prolongaba en minúsculos y cifrados recuerdos. Como ese jarrito con esta leyenda: “Robado en el mesón de Cándido-Segovia”. O el permiso especial para beber, de Idaho, probablemente de Ketchum el pueblito que elegirá para morir. Hay, por supuesto, una impresionante colección de cabezas de ciervos y búfalos abatidos por el propio Pa junto con un sacapuntas eléctrico, caracoles, ramas secas de formas caprichosas, una cabeza de toro hecha de mimbre, regalo de Ordóñez, y otra cabeza del mismo animal tallada en un plato de cerámica, obra de Picasso, que uno se siente tentado de arrancar de la pared y salir corriendo y que sin duda no pudo llevarse de la isla junto con su Miró, Juan Gris, etc., más de un millón de dólares en cuadros. Están los previsibles carteles de corridas de toros, una copiosa biblioteca en varios cuerpos repartidos por toda la casa, inclusive en el baño, junto al inodoro, con cierta abundancia de libros sobre pesca y caza. En la mesita al lado de la cama, por ejemplo, reposa The guide Hunting Fishing in Cuba. Advierto un libro editado en Buenos Aires, El alón rojizo, de Matties. Hay libros sobre maquinarias y otras rarezas que sin duda utilizaba para lograr las minuciosas precisiones de sus relatos, como que una Luger 9 mm equivale a la 38 americana y toda esa erudición machista que el Viejo exhibe hábilmente a través de sus rudos personajes y que se logra por experiencia propia o con un buen acopio de guía, catálogos y manuales.

Su discoteca, al fondo de la sala principal se divide en música popular, de España y Estados Unidos, y música clásica. “No hay tangos”, me advierte el guía, que, como buen cubano, los aprecia. Detalles pintorescos: un grueso libro que cayó al suelo y Pa lo dejó ahí desde entonces para sujetar la puerta del dormitorio, su fabulosa colección de tamangos, extraordinariamente grandes, su peso en libras día por día que anotaba en la pared del baño, junto a la balanza, sus insignias de guerra, la correspondencia que llegó después de haberse ido, sin abrir todavía, en una banqueta al lado de la cama.

A través de la ventana del dormitorio, en la profundidad verde del inmenso parque advierto a uno de los descendientes de Boise o Big Goats, sus amados gatos. El dormitorio de Hemingway era a la vez su gabinete de trabajo. Más allá hay un panzudo escritorio que no utilizaba para trabajar sino para sostener sus recuerdos más pequeños: balas, tallas, fotografías, insignias, el pisapapel que le regaló su cocinera para un fin de año.

Hemingway escribía de pie y descalzo sobre un tablón adosado a la pared, cerca de la cama, que sostenía su Royal portátil y una pizarra de terciado para aguantar las hojas en las que anotaba a mano. Escribía por la mañana. Luego pileta, unos tragos, almuerzo y a La Habana, probablemente al Floridita donde seguía con los tragos y a veces escribía, según me contó Lisandro Otero, en el mostrador. Una vida miserable, como se ve. La que podría añorar Cabrera Infante o imitar el vacuo de Carlos Fuentes.

Mary Welsh, su última mujer, para quien se reserva una casita de madera en medio del follaje por si decide visitar la finca, mandó construir una torre, en el 46, para que el Viejo escribiese allí apartado de todo bullicio. Nunca llegó a usarla pues él prefería escribir en el dormitorio escuchando los ruidos familiares de la casa. En definitiva, la planta baja de la torre fue dedicada a la crianza de gatos. Llegó a albergar unos 30. Actualmente está allí la oficina del museo. El primer piso alberga una impresionante colección de armas, artes de pesca (canas, reels, cucharas) y abundantes trofeos de caza. Llaman la atención tres estantes cubiertos de botas. Las del segundo estante fueron las que usó durante la guerra civil española. Sobre una biblioteca hay una estatuilla de Martí, de yeso dorado, de las que mandó hacer Fidel para recompensar con ella a quienes donaron armas o dinero para los jóvenes patriotas que asaltaron el Moncada. De ahí se deduce que el Viejo contribuyó también. La estatuilla fue realizada por Fidalgo y lleva una leyenda que dice: “Para Cuba que sufre”, extraída de la frase inicial de un discurso del Apóstol que completa rezaba así: “Para Cuba que sufre, mi primera palabra”. Pese a lo que diga Desnoes, Hemingway amaba a Cuba y creía en la Revolución. “Las gentes de honor creemos en la revolución cubana”, declaró una vez. Dijo también, refiriéndose a Cuba: “Todo lo que tengo está aquí. Mis cuadros, mis libros, mi lugar de trabajo y mis buenos recuerdos”. Siguiendo la misma pared hay una foto de Pa junto a un enorme Merlín, aguja grande o costelo, que pescó en Perú para la filmación de “El viejo y el mar” con esta dedicatoria: “A mi gran amigo el gallego muy afectuosamente”.

El piso de arriba estaba destinado para su escritorio pero el Viejo lo usaba para recibir a sus amigos. Queda la piel de una leona, bastante raída, un telescopio que Pa le regaló a su mujer para uno de sus cumpleaños, una reposera con ruedas.

Nos queda por ver el Pilar que ha sido traído últimamente a la finca y varado para siempre en el jardín, como lo proyectara el viejo Gregorio que colaboró en su restauración. Está matriculado en Key West, donde Hemingway se había instalado en 1928, año en que nace Patrick, su segundo hijo, y se suicida su padre. Matricula 18-B-741. Mide unos 40 pies de eslora y 12 de manga. Casco de roble americano, pintado de color negro. La obra muerta es de cedro. Tiene dos Crysler nafteros de 130 HP y un motor auxiliar de 45 HP. Daba de 8 a 9 millas en la hora. Es lo que llamamos aquí un crucero, de líneas algo envejecidas, recia tablazón y una carroza bien protegida. Se sostiene sobre una anguilera pero ahora que cae la tarde parece que navegara en la profundidad submarina de los árboles.

Este es el barco que el Viejo amó como a un hijo, condenado in memoriam a vivir lejos del mar, a navegar nostálgicamente entre arecas y palmeras sobre el césped bien cortado, el último trofeo de aquel insaciable cazador.

Saludo al barco en voz baja, porque los barcos son como personas, entienden a su manera, y pego la vuelta, regreso a mi modesto mundo latinoamericano del cual el Viejo estuvo tan cerca pero en definitiva se le pasó de largo. La verdad es que, con todo el oropel de su gloria, se perdió la más grande y magnifica aventura.

Chau Pa.

*Crisis Nº 15, Buenos Aires, julio de 1974, pp. 63-67, con la colaboración especial de Marta Acuña. Incluida en el libro Haroldo Conti alias Mascaró, alias la vida, compilado por Eduardo Romano y editado por Colihue y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en 2008.

El libro puede descargarse de manera gratuita hasta el 12 de julio en la página web del Conti.

Compartir

Te puede interesar

Bajo la luz de Haroldo

Por Ángela Pradelli

“Escribí esa novela en estado de gracia”

Por Sebastián Scigliano

Huellas de una amistad

Por Manuel Barrientos

- Temas

- Haroldo Conti