21/06/2020

Mi dormitorio-lavandería

Por Marisa Bertone

En el contexto del levantamiento popular conocido como el Viborazo, en marzo de 1971, Marisa Bertone fue detenida en la ciudad de Córdoba por la Policía Federal. Acusada de pertenecer a la organización Montoneros, pasó unos días en los galpones del Tercer Cuerpo de Ejército y luego la trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Neuquén. El texto narra algunas vivencias en esa prisión, y forma parte de una crónica más larga, que está en construcción.

Foto tomada desde afuera del penal. Marisa Bertone y otras compañeras presas.

Foto: José María Albar Díaz, defensor de presos políticos.

En marzo de 1971 hice mi primer viaje en avión, un Hércules de la Fuerza Aérea argentina diseñado para transportar tropas. Era verde y estaba estacionado en la pista del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba. Lo rodeaban soldados con armas largas, mientras otros nos custodiaban a nosotros, los presos. Una veintena de varones (entre ellos Raúl, mi novio y Cacho, un amigo) y sólo dos mujeres, la Gorda Buconic –mi abogada– y yo, fuimos subiendo por la escalerilla que salía de una boca lateral del avión. Ya adentro, me agaché para no chocar con el techo abovedado y ocupé uno de los asientos de las dos hileras que, enfrentadas, dejaban un amplio espacio en el medio. Todos estábamos en silencio y nuestras miradas eran graves. Lanusse había decretado que estábamos a “Disposición del Poder Ejecutivo” y nos trasladaban a un penal de máxima seguridad en la ciudad de Neuquén. Cuando el piloto encendió los motores y las hélices empezaron a girar, yo temblé tanto como la carcaza del avión. Durante el viaje no dejé de pensar en mi familia, en mis amigos de la Universidad, en los compañeros de militancia, en el quinto año de mi carrera de psicología que no cursaría, en el amor interrumpido. Lo cotidiano se había vuelto escurridizo. Otra vida empezaría a mil cien kilómetros de la ciudad de Córdoba.

–Acá tienen que usar este guardapolvo –me dijo cuando llegamos a la cárcel alguien que me entregó un guardapolvo verde de mangas cortas, abotonado adelante y largo hasta la media pierna. La Gorda se probó varios hasta que encontró uno de su talla. Yo me puse el que me dieron y aunque no había espejos, me sentí fea. Pocas semanas antes había usado minifaldas, y ahora, con ese uniforme, me sentía deserotizada. La cárcel, que era para delincuentes varones considerados de “alta peligrosidad”, tenía un anexo para mujeres: un dormitorio colectivo, una sala con mesa y sillas, un baño y una lavandería. Esos eran los espacios donde vivían desde hacía años seis mujeres, llamadas por aquel entonces “presas comunes”. Se llamaban Rosa, Ismenia, Teresa, Dominga, Aurora y Laura. A ellas nos sumamos nosotras dos. Compartíamos todo el día, pero vaya a saber qué estúpida autoridad decidió que nosotras no podíamos pasar al dormitorio de ellas. Entonces, nuestro “dormitorio” se armó en la lavandería. Era una pieza oscura, con cuatro piletas de cemento pegadas a una de las paredes. Rosa, Ismenia y Teresa lavaban allí, un día a la semana, los uniformes de fajina de los guardiacárceles. El agua caliente que salía de las canillas humedecía el ambiente. Con el jabón sólido en una mano y el cepillo rústico en la otra, refregaban uno a uno los uniformes grises de tela rígida y botones metálicos. Para exprimirlos se ayudaban unas a otras retorciéndolos con fuerza desde los extremos. Después los ponían en grandes fuentones de zinc y los llevaban a colgar al baño. Cuando se secaban, los planchaban. Nunca las escuché quejarse. Recibían muy poco dinero por ese trabajo; con él sólo podían comprar yerba, té, azúcar.

Las 24 horas nos vigilaban celadoras que hacían turnos de 12 de trabajo por 36 de descanso. Las recuerdo opacas, como monjas del orden carcelario. Alrededor de la siete de la mañana entraban a contarnos los suboficiales varones. Lo llamaban “Recuento” y lo volvían a hacer a las diez de la noche. Teníamos que ponernos de pie y un suboficial de uniforme gris con pantalones metidos dentro de borceguíes negros muy lustrados, nos señalaba una a una con el dedo índice: –Una, dos, tres …

–Tienen visita –nos dijo en los primeros días una de las celadoras.

–Es José María –dijo optimista la Gorda refregando las manos una contra otra.

Nos llevaron a una sala donde nos esperaba de pie un hombre joven con lentes, vaqueros y una remera. La gorda se abrazó con él, y luego me dijo que era José María, nuestro abogado. – ¡Sabía que vendrías! –le dijo a él, y volvieron a abrazarse.

José María Albar Díaz era un cordobés que vivía en Neuquén y formaba parte de la red de abogados defensores de presos políticos que creció a finales de los 60 y principios de los 70. La Gorda siempre hablaba de ellos. “Son compañeros de fierro”, me decía, y nombraba a Mario Landaburu, a [Rodolfo] Ortega Peña y [Eduardo Luis] Duhalde (así, juntos), a Mario Hernández.

José María me dio un beso. –¡Buena abogada te conseguiste! –dijo riéndose. –¡Me hacen trabajar el doble!

Los escuché hablar: se habían presentado hábeas corpus; Lanusse recién había asumido y estaba duro, los sindicatos se solidarizaban con los presos políticos; en Neuquén estaba el obispo [Jaime] De Nevares, se podía contar con él…

Después de un rato pregunté por Raúl, si estaba en la misma cárcel.

–Sí, todos los varones están en esta cárcel –dijo José María– y agregó: –Me presenté como abogado de Raúl también. Cuando venga a visitarlos, van a poder verse –y me guiñó un ojo. Su vitalidad y la buena noticia aliviaron mi pesadumbre. Si bien en esos tiempos ya era muy riesgoso ser abogado (les pinchaban los teléfonos, los señalaban como subversivos, los secuestraban y hasta los desaparecían), apenas alguien caía preso, había uno, una, para defenderte.

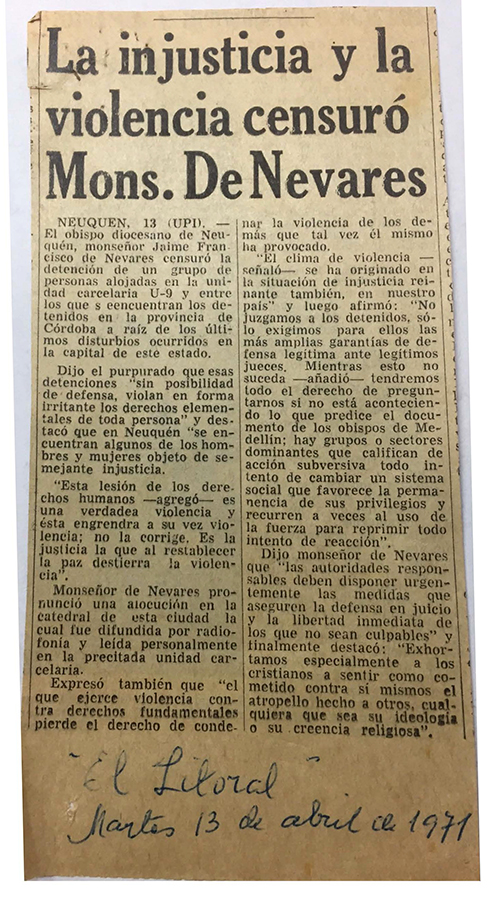

Recorte del Diario El Litoral de Santa Fe. 13 de abril de 1971.

Un día de ese mes de marzo le dieron la libertad a la Gorda. Era una buena noticia, a la vez yo perdía su compañía, el ejemplo de su garra, su aliento. Yo pensaba que iba a estar presa por mucho tiempo, sabía que la acusación policial de ser montonera era grave. Incluso envidiaba a las presas que ya estaban condenadas, y se lo decía:

–Ustedes saben cuándo van a salir. Años más, años menos, pero saben cuánto les falta. En cambio yo…

–¡No! –me decía Ismenia, joven, vivaz y de ojos chispeantes–. Ustedes, las políticas, siempre se terminan yendo antes que nosotras, las comunes.

Ismenia estaba acusada de parricidio. Me tenía especial cariño y por las noches, antes de la hora obligada de ir a su dormitorio, entraba al mío y me contaba su delito. –Entonces –decía al final– ¡zas! , le di el hachazo en la cabeza– y largaba una carcajada. No me daba miedo ella ni su relato; no tuve pesadillas, no la evité nunca. Hoy puedo imaginar distintos motivos para aquel crimen, si de verdad ocurrió. En aquellos días yo no le hacía preguntas, sólo la escuchaba como se escucha a una amiga que te cuenta una y otra vez lo mismo.

Ismenia estaba atenta a los noticieros de las primeras horas de la mañana y me trasmitía las novedades.

– Lanusse firmó un decreto para soltar presos… ¿Viste? Te vas a ir, mucho antes que nosotras…

Otras veces me acercaba la radio:

–Escuchá, es Larralde –me dijo un día.

La canción se llama Del sur al litoral. Todavía hoy me emociona como esa primera vez cuando la oí en la spika de Ismenia.

Durante el día nos reuníamos alrededor de una mesa donde cabíamos las siete, más la celadora que nos vigilaba. Allí comíamos, tomábamos mates, hacíamos manualidades. En los desayunos se repetían el mate cocido y una rebanada de pan con mermelada viscosa. Con frecuencia, los almuerzos y cenas eran guisos aceitosos de cordero capón con fideos apelmazados. Yo no era exigente con estas cuestiones, incluso me podían parecer ricas esas comidas, pero tenía miedo de engordar o de que se agravara un acné que brotado de repente en la mitad derecha de mi cara la había transformado en una desagradable mancha violácea llena de pústulas.

Nos sentábamos siempre en el mismo lugar. A mi izquierda, Dominga, de rostro ajado y mirada baja puesta sobre lo que tejía o bordaba. Era comadrona y estaba presa por haber hecho un aborto. “A veces, las chicas me vienen a pedir ayuda con la panza muy grande”, me contaba. “Entonces les digo que no puedo hacer nada, que los tengan. Además de mis hijos, crié a tres, de otras”. Dominga me enseñó a bordar en punto cruz y tejer al crochet. No fui una alumna brillante, pero conservé durante todos estos años, como si fuese un diploma, un pañuelito blanco donde bordé en punto cruz unas orquídeas en distintos tonos de lilas.

Al frente de mí se sentaba Aurora. Hablaba poco, alguna vez dijo que sufría porque no podía usar sus largas polleras de colores. Estaba condenada a varios años de cárcel por el secuestro y desaparición de un niño en una supuesta venganza entre tribus de gitanos. Si alguna le mencionaba el crimen ella lo negaba: ––No es verdad, no es verdad –repetía–. ¿Cómo voy a hacer eso? Entre ella y las demás yo sentía una relación distante. Me parecía que la reprobaban sin decirlo, como si no creyesen en sus palabras y la condenaran.

Teresa era de contextura delgada, tenía cabello largo y oscuro atado en una cola, y usaba flequillo. Cada tanto, cantaba: En un bulín mistongo del arrabal porteño lo conoció en un sueño le dio su corazón. El tango se llama Arrabalero y a mí me gustaba cómo lo cantaba ella. No ocultaba su delito. “Para que aprenda a no meterse con lo ajeno”, decía. Y agregaba: “Yo saqué la tijera y se la mostré, ella se me vino encima y se la clavó en su garganta”. Había sido en la disputa por un hombre.

Laura se sentaba en una de las cabeceras de la mesa. La otra no la ocupaba nadie. Tenía una belleza cinematográfica. De tez muy blanca y sin arrugas, ponía especial énfasis en cuidarse: tenía recursos para comprarse cremas, se pintaba los ojos diariamente y mantenía impecables sus uñas. “Yo estoy por droga” –me contó–. “Quise cobrar una deuda, y amenacé con una copa de champán rota a una tipa que no me quería pagar, no sabía que la fulana era la amante de un capo de la federal”. Isolina le lavaba y planchaba su ropa y tomaba mates solo con ella. “Cambiale la yerba al mate”, “Traeme la pinza de depilar”, “Pintame las uñas”. Laura daba órdenes e Isolina obedecía, siempre sonriente. Laura entraba con frecuencia a mi “dormitorio” y me daba consejos sobre cómo cuidar mi piel. Le gustaba contarme sobre la relación que, según ella, mantenía con Querales, uno de los guardiacárceles, y ponía especial énfasis en que yo le creyera. Para ello urdió un plan.

–Mirá –me dijo un día–, hoy va a venir Querales a media mañana. Yo voy a estar acá en tu dormitorio haciéndote limpieza de cutis, te voy a vendar los ojos, vos espiá. Vas a ver que le doy esta carta –y me la mostró–, él la va a recibir y después de un rato dirán que me llama el director. Mentira, es él que me llama para que nos encamemos.

Quiso que leyera la carta, y de lo que recuerdo, bien podría integrar una antología de pornografía dura. Como Ismenia, yo también obedecí a Laura. ¿Le tendría miedo? Posiblemente. El plan se cumplió: acostada en mi cama, dejé que me vendara, pero vi por debajo de la venda que le dio la carta, que Querales la recibió y la puso en su bolsillo, y que al cabo de unas horas la celadora anunció:

–Laura, te llama el director.

“Mi dormitorio-lavandería” - Revista Haroldo | 2

Marisa Bertone en la Unidad 9 (Cárcel de Neuquén), Sitio de Memoria, 10 de diciembre de 2016

De todas ellas, Rosa me parecía la más resignada al encierro. Casi enana, hablaba muy poco y no mencionaba su crimen. Los rumores decían que para robarle había matado a su patrona ahogándola en una bañera. Tenía una condena a veinte años y en su cuerpo yo veía los estragos del encierro: encorvada, la mirada siempre gacha, el silencio casi permanente. Por eso yo trataba de moverme y hacía gimnasia en los pocos metros de mi dormitorio-lavandería, y cuando nos dejaban salir al patio. Al aire libre también exponía mi cara al sol con la ilusión de curar mi acné. Así como me asustaba el cuerpo de Rosa que me parecía deforme, también sentía que las marcas de mi cara espantaban a los demás. Me avergonzaba que Raúl me viera así, aunque las cartas que me escribía y que intercambiábamos cada vez que José María nos hacía llamar, hablaban de amor. En una me decía: “Cuando escucho Samba pa ti del Grupo Santana pienso en nosotros y siento que nos partieron la vida”.

No recuerdo que a ellas, las presas comunes, las visitara nadie de su familia, pero todas recibíamos semanalmente la visita de Sixta, una mujer que trabajaba en la Pastoral de cárceles del Obispado de Monseñor de Nevares. Sixta no predicaba ni nos obligaba a oraciones. Simplemente nos acompañaba unas horas, podía traernos algunas lanas para tejer, unas galletitas y algo que a mí me resultaba una exquisitez: cascarillas de las semillas del cacao que, disueltas en leche caliente, daban la sensación de estar tomando leche chocolatada.

Un día nos comunicaron que Monseñor de Nevares daría una misa en la cárcel. Fuimos todos, hasta los marxistas. Cualquier acontecimiento que rompiera con la rutina carcelaria era bienvenido. Y esa misa no era un acontecimiento cualquiera. Sabíamos que de Nevares pertenecía al Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo y había apoyado en su provincia el levantamiento popular conocido como “El choconazo”. Recuerdo que escuchamos la misa de pie, en el patio de la cárcel. En el momento de la homilía, de Nevares dijo: “Si estos jóvenes cometieron algún delito, deben ser llevados ante un juez; de lo contrario, que sean puestos en libertad inmediatamente”. No puedo recordar si nos miramos atónitos o intercambiamos miradas cómplices, si espiamos, o directamente enfrentamos las miradas de las autoridades penitenciarias que estaban presentes. Todos supimos que las palabras del obispo eran un espaldarazo invalorable. Muchos de los que escuchábamos esa misa proveníamos de hogares católicos y habíamos transformado nuestra fe en militancia política. No en vano una de las revistas que solíamos leer se llamaba Cristianismo y revolución. Para mí, las palabras de De Nevares eran un buen argumento frente a mis padres, a los que me costaba enfrentar y asumir mi militancia política. En julio de ese año vinieron a visitarme desde Santa Fe. También mi hermano que ya tenía su propia familia. Me recuerdo junto a ellos sentada en un banco, en un pasillo habilitado para visitas. Allí les presenté a Raúl como mi novio. Hoy pienso que los cinco hicimos esfuerzos exagerados por mostrarnos fuertes: sin miedos nosotros, sin reproches ellos. Verme en una cárcel de la Patagonia fue un cataclismo en la vida de mi familia.

El recuento de una mañana de agosto lo hizo Querales, el guardiacárcel que me producía asco por sus miradas lascivas y el gusto que encontraba en verduguearnos con palabras.

–Ahora yo me voy de joda a bailar, y ustedes se quedan acá, encerradas y aburridas– podía decir en el recuento de un sábado por la noche. Yo lo enfrentaba con la mirada y sentía que sus provocaciones no me hacían mella. Me vengaba usando el privilegio de ser presa política: no me ponía de pie como tenían que hacerlo mis compañeras.

Esa mañana se dirigió especialmente a mí:

–Pusieron a todos tus compinches en libertad. Te dejaron sola –me dijo con mirada triunfante.

Enmudecí por unos instantes. Después sólo atiné a decir:

– Mentira.

Sin embargo le creí y me sentí indefensa, empequeñecida. Como si de verdad la libertad de ellos hubiese sido un abandono.

A las pocas horas me llamaron desde la dirección para decirme:

– La van a trasladar al penal de Rawson. Prepare sus cosas.

Volví a mi dormitorio-lavandería. Preparé mi bolso. Me saqué el delantal verde. Abracé a cada una de mis compañeras. Todas me desearon suerte y yo a ellas. En ese momento no sabía que pronto me encontraría con Raúl en otra cárcel.

Compartir

Te puede interesar

Violencia, cárceles y género en los años sesenta y setenta

Por Débora D´Antonio

¿Cómo nos pega el encierro?

Por Marcos Perearnau (con la colaboración de Florencia Miguel - Sebastián Settanni y Luciana Strauss)