27/05/2024

Gleyzer, La Paternal y Argentinos Jrs.

Estas calles recordarán mi nombre

El barrio que lo vio nacer y crecer y el club del que era hincha recuerdan y re construyen la memoria de Raymundo Gleyzer, el mítico documentalista autor de Los Traidores, de quien se cumple hoy un nuevo aniversario de su desaparición.

De las muchas particularidades que la singularizan, la Ciudad de Buenos Aires tiene una que explica, de algún modo, la relación simbiótica, casi orgánica, que mantiene con uno de los combustibles emocionales que la hacen respirar: el fútbol. Se trata del modo en el que algunos de los estadios en los que juegan clubes insignia del fútbol argentino, sedes incluso de jornadas míticas, se erigen en la geografía preeminente cuadriculada del trazado urbano como si fueran parte del cotidiano más habitual. Tanto da encontrarse a la vuelta de la esquina con una panadería, un taller mecánico o un consultorio médico como con un estadio renombrado. Acaso el ejemplo más palmario de ese fenómeno de camuflaje urbano sea el estadio de Argentinos Juniors, enclavado en el corazón del barrio de La Paternal, en la manzana que delimitan las calles Boyacá, Juan Agustín García, Gavilán y San Blas.

Sobre la Avenida Boyacá, en el largo que oficia de puerta de entrada al estadio hay un intenso mural que cubre toda la cuadra y que recuerda a las glorias del “Semillero del mundo”, como les gusta llamarse a los fanáticos del “bicho”. En medio de esos rostros reconocibles para cualquier futbolero, hay siete que no lo son tanto, pero que tienen el indiscutible honor de compartir marquesina con esas prominentes figuras: son los siete socios detenidos desaparecidos del club, entre los que se destaca uno, también famoso, pero por otros menesteres: Raymundo Gleyzer, cineasta, fundador del grupo Cine desde la base y uno de los pilares conceptuales del cine político que creció en todo el continente durante las décadas del 60 y el 70.

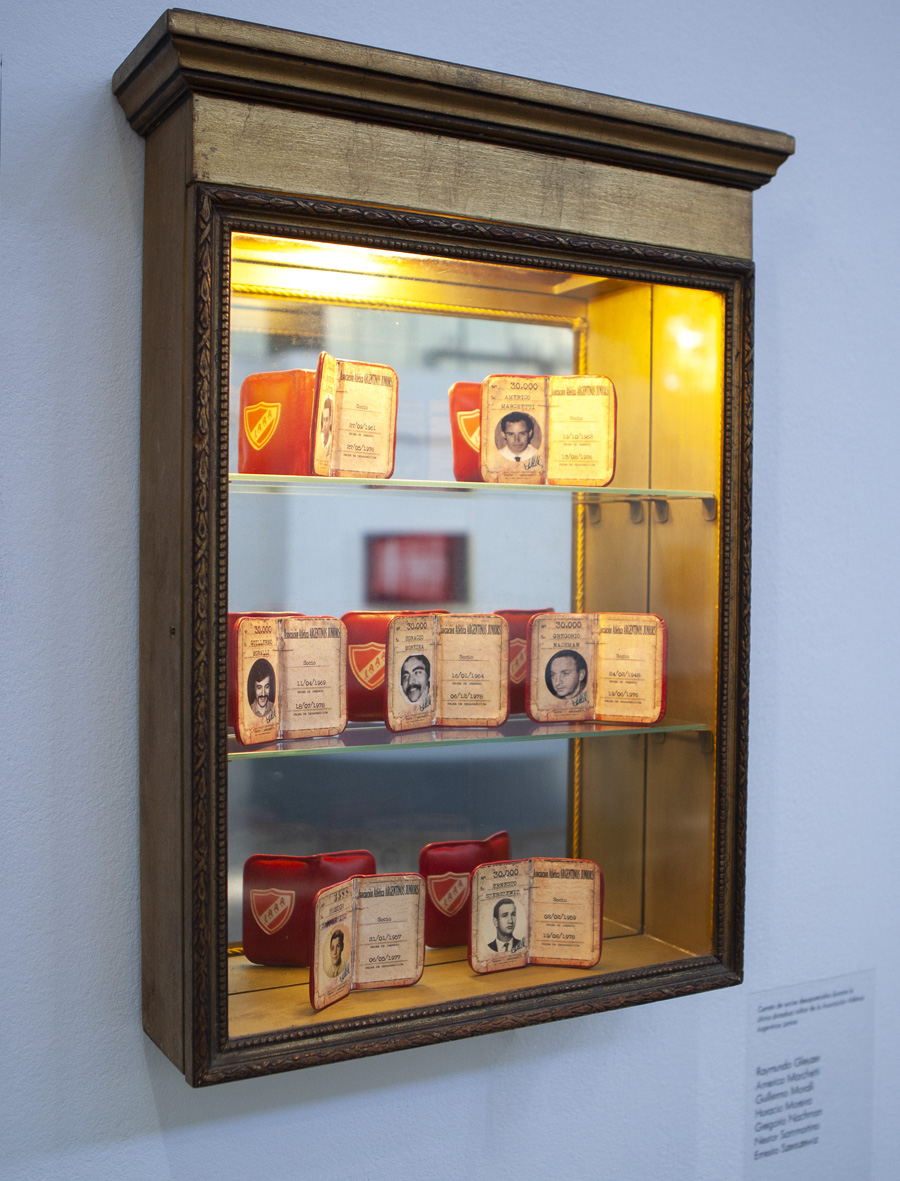

Como parte del dispositivo de recuperación de la memoria del club y del barrio, Argentinos Juniors, a través de su Comisión de Derechos Humanos, restituyó los carnets de socio - con la estética de la época - de esos siete hinchas desaparecidos, entre los que está Gleyzer. Se exhiben, habitualmente, en el museo del club, “El templo del fútbol”, debajo de una de las tribunas del estadio. Pero por estos días forman parte de la muestra “Hemos conocido horas de triunfo”, que orbita sobre la estética de los clubes y su relación con el barrio y el territorio y que se presenta en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. “Ser de Argentinos, como ser de cualquier cuadro, es parte de la identidad de cada uno de nosotros y cada una de nosotras y en ese sentido es que se conecta nuestra participación en la muestra que está hoy en el Conti, porque es entender a los clubes como un espacio de pertenencia y de construcción de identidad, en donde suceden un montón de experiencias vitales fundantes”, dicen desde la Comisión.

Vitrina en sala de la muestra Hemos conocido horas de triunfo. Carnets de socios desaprecidos durante la última dictadura militar de la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

Estar ahí

Para Roberto Fontanarrosa la historia de la humanidad podía dividirse en someras dos etapas: AGP y DGP, Antes del Gol de Poy y Después del Gol de Poy. Se refería, fanático como era de Rosario Central, a la célebre palomita con la que Aldo Pedro Poy definió el clásico de la ciudad, pero en el Monumental de Núñez, un 19 de diciembre de 1971, en la semifinal del Torneo Nacional de entonces que, a la postre, sería el primer título oficial del cuadro canalla. Para los amantes del fútbol y en especial para los de La Paternal, lo mismo podría decirse respecto al antes y el después del 20 de octubre de 1976. Ese día, en el segundo tiempo de un partido más bien anodino, Diego Armando Maradona debutó en la primera división de Argentinos Juniors, en una derrota por 1 a 0 contra Talleres de Córdoba. Un mito en la historia deportiva moderna, la jornada en la que algo cambió para siempre. Se ha dicho mucho: si todos los que dijeron haber estado aquel día efectivamente estuvieron, el escueto estadio de Juan Agustín García y Boyacá debería haber reventado de gente. Lo que sí sabemos es que, sólo por un par de meses, Raymundo se lo perdió: El 27 de mayo, apenas meses antes, fue secuestrado por una patota del ejército en la puerta del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina; se lo vio por última vez en el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio, bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército, en la localidad de La Tablada, Provincia de Buenos Aires. Permanece desaparecido desde entonces.

Raymundo nació el 25 de septiembre de 1941 en el Hospital Isralelita, en Gaona y Nazca, y se crió en la casa familiar de Beláustegui entre Bolivia y Artigas. Según la denominación catastral de la Ciudad, eso es en rigor Villa General Mitre, pero todo el mundo reconoce a esa parte de la ciudad también como Paternal, una anexión consentida. Hijo de Jacobo y Sara Aijemboin, fundadora del Teatro Popular Judío (IFT, por sus sliglas en inglés), ahí mismo, en esa casa, montó su primer laboratorio fotográfico, a los 13 años, e inició sus precoces labores en el mundo de la imagen. “No están los registros de esa época como para saber desde cuándo era socio, pero sí sabemos que era fnático del club”. Algunas pocas anécdotas lo confirman, como la que cuenta su sobrino. La cancha de Argentinos es todavía hoy (por poco tiempo más, está en proceso de remodelación) una de esas canchas “sin terminar”. Le falta una tribuna, bah. Detrás del arco que da a la calle San Blas un alto paredón seguido de un alambrado oficia de límite entre el estadio y la calle. Límite pero no infranqueable, claro, tal cual lo cuenta Aníbal: “Andá a buscarla. Andá a buscarla y tráela”, dice Anibal que le dijo Raymundo un día que la cantidad de gente que había demoró la entrada e hizo que el partido, contra River para más detalles, empiece con ellos todavía afuera. Algún despeje violento de un defensor, algún tiro con poca destreza de un atacante, vaya uno a saber. Lo cierto es que la pelota vuela alto por encima del muro y cae, pesada, cerca de la gente que espera entrar. Aníbal recuerda que la pelota pica una, dos y hasta tres veces contra los adoquines de la calle San Blas. “Y ahí el tiempo se detiene. Y las voces se callan. Y Raymundo me manda a buscarla. Y yo, que soy un chico, la traigo a las corridas. Hasta que un par de grandotes me la sacan y la devuelven. Y el partido sigue como si nada”.

“La memoria no es algo estático; el fortalecimiento y la multiplicación de esa tarea es parte de construir una identidad como ciudadanos y ciudadanas y eso se hace desde las instituciones; el club como institución capilar del barrio, muy anclada en el territorio debe cumplir ese rol”, dicen desde Argentinos. De hecho, en el proceso de rastrear en los archivos para construir la relación entre esos siete desaparecidos y Argentinos Juniors, apareció un octavo. “En la producción del libro El bicho tiene memoria que hicimos para documentar el trabajo encontramos que Gregorio Nachman, uno de los siete, además de hacer atletismo en el club y de vivir en frente de la cancha había jugado en las inferiores; ahí encontramos que Tucho Feldman, otro desaparecido del barrio, también había jugado en Argentinos y entonces los siente deberían ser ocho. Esto da cuenta de que hay todavía trabajo por hacer, por ejemplo, restituir su carnet también”.

Baldosa en memoria de Raymundo Gleyzer, en la plazoleta que lleva su nombre, ubicada en Donato Álvarez y Espinosa, La Paternal. 2024. Foto: Federico Da Representaçao

Si trabajo me matan

Raymundo estudió en la Escuela Hipólito Vieytes, la de la esquina de Gaona y Cucha Cucha, que fue sólo de varones hasta mucho tiempo después que el resto de las escuelas de la ciudad. Vivió con su madre y con su hermana Greta, siete años mayor, con quien compartió una temprana afiliación a la Federación Juvenil Comunista. Conoció a Juana Sapire, la que años más tarde sería su compañera de vida, en el mítico Cine club Núcleo de Salvador Samaritano, que todavía sigue reuniendo a cinéfilos y cinéfilas de Buenos Aires a mirar y discutir películas, gestionado hoy por el hijo de Salvador. A los 20 años Gleyzer dejó la carrera de Ciencias Económicas que cursaba en la Universidad de Buenos Aires y en 1964 se inscribió en la carrera de cine que se impartía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó luego como camarógrafo para los noticieros de canal 7 y canal 13, donde colaboró en la realización de un documental sobre la vida cotidiana en las Islas Malvinas.

Raymundo y Juana emprendieron por esos años un viaje a Europa del Este y por Nueva York (donde Juana y el hijo de ambos, Diego, se exiliaron finalmente luego de la desaparición de Raymundo) y Ciudad de México, donde se llevó a cabo el rodaje de México, la revolución congelada, censurada oficialmente en Argentina pero que pudo verse en algunas proyecciones privadas. A pesar de la censura, fue premiada en el Festival de Locarno, Manheim y Adelaida y fue exhibida en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia y Caracas. Impactado por la masacre de Trelew, Gleyzer produjo Ni olvido ni perdón, su trabajo sobre aquella malograda fuga de integrantes de todas las fuerzas revolucionarias de la época del penal de Rawson, la posterior toma del aeropuerto de la vecina ciudad de Trelew y la masacre final de los evadidos a manos del ejército. Luego vendrían Los traidores y Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, tal vez sus dos obras fundamentales sobre la lucha de la clase obrera argentina, sus pesares y la sinuosa relación que, desde su perspectiva ideológica, tenía con la dirigencia política y sindical. La profundidad y contundencia de las películas de Gleyzer lo convirtieron rápidamente en una referencia del campo del documentalismo político incluso hasta nuestros días, reconocimiento que hizo que el 27 de mayo, día de su desaparición, se celebre el Día del Documentalista. En el barrio que lo vió nacer, una placa ubicada en una modesta plazoleta en la esquina de Donato Álvarez y Juan Agustín García lo recuerda. Violentada, como muchos de esos homenajes a cielo abierto que hay en la ciudad, la placa fue restaurada y restituida un par de veces por vecinos y vecinas que conforman el grupo "La Paternal no olvida" que, como en muchos otros barrios, se encarga de disputarle al paso del tiempo la escritura de una historia local que está siempre en construcción. “En 1999 la Comisión Directiva del club decidió expulsar como Socio Honorario a Guillermo “Pajarito” Suárez Mason - uno de los genocidas más caracterizados de la dictadura - y ese fue un paso enorme para el club. Pero - aclaran desde la Comisión de Derechos Humanos - faltaba decir que estos siete compañeros entre los que está Raymundo también formaron parte de la historia del club y del barrio, una historia que se sigue contando y de la que no nos vamos a olvidar nunca”.

Foto de portada: Federico Da Representaçao

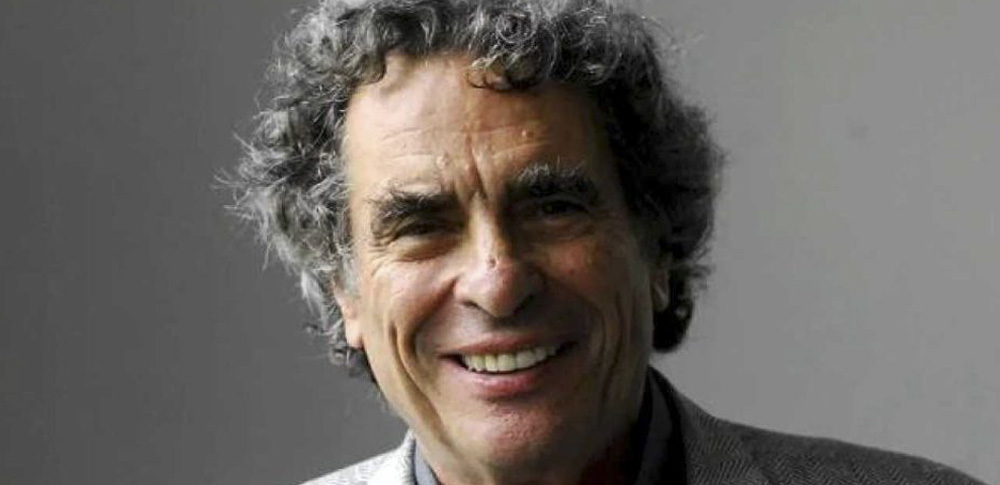

Sebastián Scigliano

Periodista, docente y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, forma parte del equipo de redacción de la Revista Haroldo.

Compartir

Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista

Por Mabel Bellucci

Sin cadenas

Por Sebastián Scigliano

El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros

Por Manuel Barrientos

- Temas