10/05/2023

Militancia política y narración

Fragmentos de una memoria

Reconstruir la memoria de un tiempo, de una época, tal vez se parezca más al paciente zurcido de pequeños relatos austeros que a una grandilocuente recopilación de acontecimientos. Eso parece proponerse María Isabel Bertone en su libro Fragmentos de una memoria - que se presenta este viernes en el Conti y del que aquí reproducimos algunos pasajes - , para quien “somos lo que recordamos, pero también lo que nos cuesta recordar”.

Introducción

“Pasado que no ha sido amansado con palabras no es memoria, es acechanza”

Laura Restrepo, Demasiados héroes.

En su libro Confabulaciones, el escritor John Berger dice que durante años escribió impulsado por la sensación de que había algo que necesitaba ser contado, y que si él no lo hacía, pasaría al olvido. Por el contrario, a mí me ha llevado años convencerme de que tenía algún valor publicar lo que cuento en esta crónica.

Mi militancia política comenzó en 1968, en el seno de la Universidad Católica de Córdoba. Un grupo de alumnos y alumnas de distintas carreras fundó la Agrupación de Estudios Sociales (AES) y yo me incorporé a ella desde la Escuela de Psicología. En asambleas universitarias, cursos de formación política, discusiones de coyuntura para decidir acciones, manifestaciones callejeras, fuimos forjando nuestra identidad peronista y la necesidad de comprometernos con un cambio profundo de la sociedad, al que llamábamos Revolución.

Pocos años después, en marzo de 1971, ocurrieron dos hechos que trastocaron mi vida tal como era hasta entonces: me echaron de la Universidad Católica, y a los pocos días de conocer esa expulsión fui detenida por la Policía Federal acusada de ser montonera. A partir de ese momento, el miedo fue una emoción tan invasiva que me impidió posteriormente recordar momentos significativos de mi vida, reconocer mi identidad de militante política. Incluso después de mi llegada a Venezuela, en mayo de 1977, ese miedo se mantuvo latente.

Patio delantero de la Cárcel de Neuquén . De pie: Susana Buconic, defensora de presos políticos. Sentada a su izquierda, Marisa Bertone. A la derecha una compañera de prisión. Foto tomada desde afuera de la cárcel por José María Albar Díaz, defensor de presos políticos, 1971.

El Terrorismo de Estado en Argentina secuestró y desapareció 30.000 personas. Pensaba que había historias más dramáticas y heroicas que haber estado presa once meses en cárceles de la Patagonia durante la dictadura de Onganía y llegar años después como refugiada a Venezuela. Yo no había vivido las dramáticas condiciones carcelarias impuestas por la dictadura de Lanusse después de la masacre de Trelew, ni había estado presa durante la dictadura de Videla. Tampoco era sobreviviente de un centro clandestino. Si bien tuve que exiliarme en Venezuela porque tuvimos indicios claros de que mi vida y la de mi marido corrían peligro de muerte, me preguntaba: ¿A quién podía interesarle lo que a mí me había sucedido?

Al recibirnos en Caracas una funcionaria del Servicio Social Internacional, que representaba en esos años al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), nos sugirió: “Al gobierno venezolano no le interesa su pasado en Argentina, pero tampoco vayan proclamándolo”. Tomé el consejo al pie de la letra, comencé a callar mi pasado político. Conté partes de la historia que narro en este libro entre los amigos que fui haciendo en el exilio, con la protección que me otorgaba la intimidad. En público, por el contrario, oculté o minimicé para otros, pero fundamentalmente ante mí misma, mi militancia. Consideraba que había sido una perejil y mi cárcel un garrón. Por otra parte, no soñaba con regresar a Argentina al día siguiente. No vivía, como muchos exiliados, “con las valijas hechas”. Creía que el miedo había quedado en este país y no quería volver a vivirlo.

En 1996, casi 20 años después de mi llegada a Venezuela, empecé a trabajar en una organización de derechos humanos. Fue entonces cuando reaparecieron miedos arcaicos. En una oportunidad tuve que entrevistarme con el gobernador de un Estado a fin de presentarle propuestas para mejorar la situación de los derechos humanos en su gobernación. Antes de la reunión, un policía que controlaba el ingreso nos retuvo los documentos de identidad. Pensé que me iban a detener, me recorrió un sudor frío como el que precede a un desvanecimiento, y tuve la tentación de huir de allí. Fueron unos segundos durante los cuales no pude discriminar aquel presente venezolano que no entrañaba ningún peligro, del terror que había sufrido años atrás en Argentina. El episodio, que se sumaba a otros semejantes, me hizo pensar en abandonar ese trabajo. Fue mi terapeuta quien me alentó a seguir trabajando en derechos humanos y a enfrentar esos fantasmas del pasado. Empecé entonces, muchos años después de haberla vivido, a contar, a contarme, esta historia, y a pensar sobre ella. Y tiempo después, por fragmentos, a escribirla.

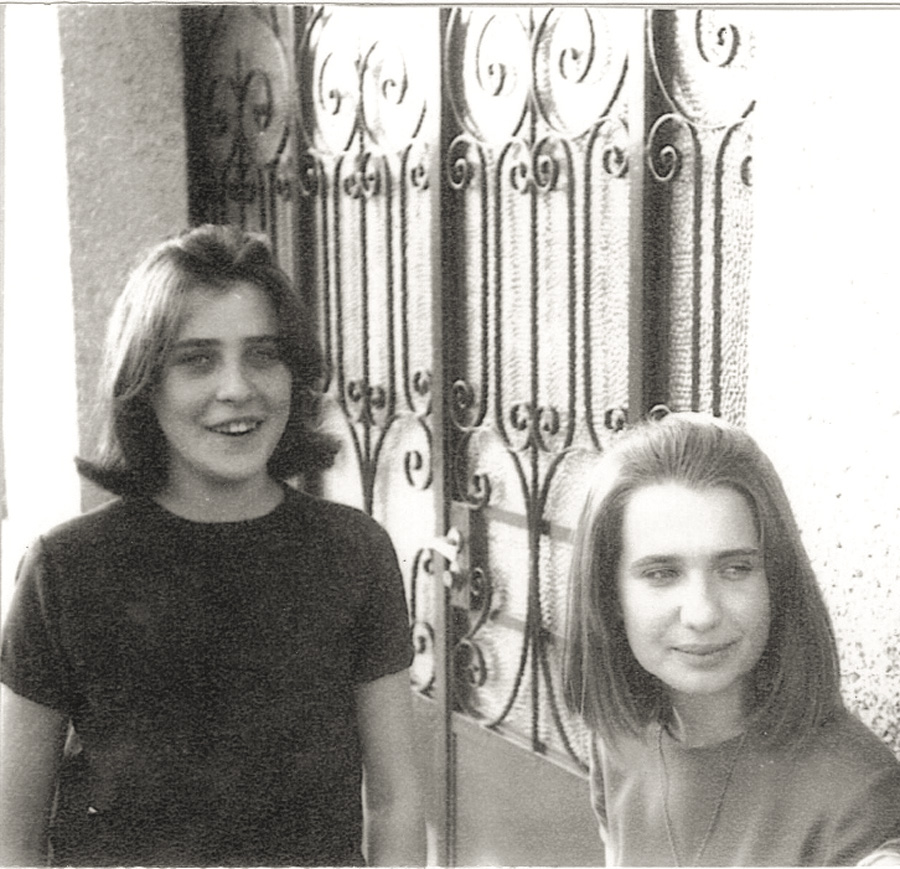

Marisa Bertone y Marta Benassi, Santa Fé, 1964.

Cuando el ex presidente Néstor Kirchner, en su discurso de asunción presidencial el 25 de mayo de 2003, dijo “pertenecer a una generación diezmada marcada por dolorosas ausencias”, me reconocí como parte de esa generación. Decidí entonces, que la sensación de Berger, de que algo “necesitaba ser contado”, era cierta también para mí. Necesitaba contar que Marta Benassi, mi amiga incondicional de la adolescencia, era una de esas dolorosas ausencias. Que en 1968 fuimos varios compañeros y compañeras del AES a Tucumán, a palpar la miseria del pueblo tucumano tras el cierre de los ingenios decretado por Onganía, y que una gran mayoría de esos compañeros y compañeras fueron secuestrados y desparecidos. Podía contar que no olvidaré nunca la versión de “El Orejano” que cantaba Jorge Mendé en las guitarreadas que hicimos en ese viaje. Que el Negro Bustos era un seductor nato y un orador de primera en las asambleas. Que en la casa del Chicato Mozé amasé unos ñoquis un domingo cualquiera. Que Marilor Papaterra era dulce y a la vez una líder férrea. Que a Humberto Annone le decíamos el Conde por la pinta que tenía. Que Claudio Eherenfeld me escribió cartas cuando estuve presa en Neuquén en 1971. Que Mariano Pujadas me gritó un día tras las rejas de la cárcel de Rawson en donde estábamos los dos, que “el pueblo nos va a sacar de acá, Flaca”. Que conviví con Diana Alac, con Alejandra Niklison, con Susana Caride, con Clarisa Lea Place en esa misma cárcel. Que Julia Brocca vino a mi casamiento en 1972. Que viví mi luna de miel en el hogar de José Luis Herrero y Lula Quiroga. Que una madrugada de octubre de 1974 la policía trajo a mi casa, envuelto en una pañoleta ensangrentada, a mi sobrino Sabino Pedro Quiroga, y que de esa forma me enteré que habían matado a su padre, Pedro Quiroga. Que esa misma noche se llevaron detenido a Raúl Quiroga, mi esposo en ese entonces, acusándolo de un secuestro que no había cometido. Que Helena María Arriague, esposa de Pedro, venía a nuestra casa con frecuencia, y fue una de las presas políticas que se fugaron de la cárcel del Buen Pastor el 25 de mayo de 1975. Todas estas personas que nombro en este prólogo y otras más adelante, fueron asesinadas por un plan sistemático de exterminio ejecutado por el Terrorismo de Estado. Soy una excepción, una sobreviviente, y como tal, no solo podía, sino que estaba “obligada” a dar testimonio. Que mi historia era parte de una historia colectiva.

Para poder escribirla se sumaron dificultades adicionales. No sólo los desafíos de la escritura misma, cómo encontrar las palabras para transmitir aquello que había sido pura emoción, sino cómo hablar de personas que no pueden completar el relato, agregar matices o incluso negar lo que afirmo en estas páginas. Cómo hablar de personas con las que discrepé, tuve discusiones, incluso adversé posiciones políticas, pero que fueron consecuentes con lo que pensaban hasta entregar su vida. Decidí que si iba a escribir, tenía que hacer un relato lo más honesto posible, recordándolos y recordándome desde la convivencia que tuve con ellos. Estos recuerdos, esta construcción de una memoria, será siempre incompleta, subjetiva, personal, y por lo tanto parcial y cambiante.

Porque somos lo que recordamos, pero también lo que nos cuesta recordar.

Epílogo

“La memoria nos teje y atrapa a la vez. Se asemeja a una araña esquizofrénica que teje telas aberrantes con agujeros, zurcidos, remiendos.” (Julio Cortázar)

Durante años creí que habíamos sido cuatro las santafesinas presas en el penal de Rawson durante el lapso en el que estuve yo. Lo escribí en un capítulo de este libro y así lo repetí hasta el 24 de marzo de 2020. Para el mes de la Memoria de este año, había escrito en las redes una serie de recordatorios sobre personas queridas desaparecidas. En uno de ellos hablaba de mi experiencia en la cárcel y mencionaba, una vez más, que éramos “cuatro las santafesinas…”

Ese 24 a la noche leí que Cristina Iglesias, alguien que creía no conocer, comentaba ese posteo: “Éramos cinco las santafesinas”, decía. Busqué su foto en las redes. No la reconocía ni la tenía como contacto. Intrigada, no dudé en mandarle un mensaje. Cristina respondió de inmediato. Nos hablamos por teléfono esa misma noche. “Éramos varias las Cristinas”, me dijo al comenzar. “Tal vez me recordás como Mabel, así me decían. Yo sí te recuerdo. El nombre Mabel activó un recuerdo vago, sin contornos precisos, como una niebla que al comenzar a disiparse permite ver formas difusas, pero no mucho más. Yo sabía que no recordaba a todas las compañeras que habíamos estado presas, pero me resultaba perturbador no recordarla a ella, santafesina como yo. Me avergonzaba. Cristina me hablaba amorosamente comprendiendo mi desmemoria. En la conversación fuimos entretejiendo recuerdos. Los de ella tenían detalles que a mí se me habían perdido. Me recordó que en la cárcel nos pasaban cine. Entonces sí, me vi recostada en el pasillo del pabellón comiendo golosinas frente a una proyección. No podría recordar ni una sola de esas películas. Cristina me dijo que festejábamos los cumpleaños con representaciones alegóricas. Alejandra Niklison, una de las compañeras santafesinas presas (masacrada en Tucumán en mayo de 1976), había representado a Lady Godiva. Con largas tiras de papel de diario improvisamos sus cabellos y también la “cubrimos” de las celadores que, desde afuera, no debían ver a Alejandra “en cueros”. La escena me llegaba como un sueño que se disipa. Recordamos las charlas políticas. Cristina agregó que también discutíamos los cigarrillos diarios que podíamos fumar. No lo hacíamos por razones de salud, sino por disciplina militante. “Hasta cuatro está bien, más de cuatro ya es un vicio burgués”, decía Clarisa Lea Place. Las fumadoras empedernidas contrargumentaban. No logro recordar que fumábamos. ¿Habré opinado en esa discusión?

Bertone trabajando como maestra en el Norte santafesino.

El momento más impactante de la conversación fue cuando Cristina me dijo que ella, Diana Alac, y yo formábamos un grupito muy unido. “Vos eras muy jovencita y Diana era bastante mayor que nosotras, pero éramos muy compinches”. Por más que Cristina me daba detalles no logro aún hoy recordar ese trío. En un momento de la conversación una anécdota me hizo largar la carcajada. Parece que con Diana y con Cristina, nos permitíamos hacer chistes con connotación sexual, parece que yo era bastante … ¿ingeniosa? Un día, las tres hicimos nuestra alegoría: trazamos en papel una silueta humana. La colocamos alrededor del perchero de cerámica que había en el baño, de manera que el gancho quedara en la zona pélvica de la figura. Lo cubrimos todo con toallas, y en el momento de hacer nuestra presentación “Develamos el monumento al pene”. Por esa picardía tan tuya, me decía Cristina, nos asombramos tanto cuando a vos te dieron la libertad, y ante nuestras cargadas sobre tu encuentro con Raúl, vos nos confesaste que eras virgen. Eso sí lo recuerdo, me reconozco en esa forma de ser.

Después de la conversación busqué en la lista de personas desaparecidas confeccionada por Roberto Baschetti el nombre de Diana Alac. Encontré su foto y una breve historia de su militancia peronista. Ni aún así, viendo la foto, logré recordarla en el penal de Rawson, compañera cercana. ¿Qué me hizo olvidar ese trío? ¿Será la araña esquizofrénica de la que habla Cortázar? Diana tenía 11 años más que yo, murió a sus 38. Fue secuestrada el 8 de noviembre de 1976 en la casa de su hermana en el barrio de Belgrano, Capital Federal, y torturada en el I Cuerpo de Ejército de Palermo. A los dos o tres días de su detención efectivos militares desmantelaron su casa, llevándose desde puertas hasta la cuna de su hijita de seis meses.

La autora con su hija Mariana Eva Quiroga el día en que ésta cumplía 2 años. Su padre, Raúl Quiroga estaba detenido en la Penitenciaría de Córdoba, Córdoba, Villa Páez, julio de 1975.

La noche del 24 de marzo de 2020, después de nuestra conversación, Cristina me mandó un mensaje: “Siento que en la intimidad obligada de la recordación, compartir con vos esos pedazos de memoria, rescata aquellos estremecimientos de esperanzas, sueños, delirios, que acunábamos cada noche a solas, en la celda”.

Le respondí con una foto con el pañuelo blanco que había colgado esa tarde desde el balcón de mi departamento. Con agujeros, remiendos, zurcidos, y nuevos bordados, quiero seguir construyendo memoria.

María Isabel Bertone

María Isabel Bertone nació en Pilar, provincia de Santa Fe, Argentina, el 31 de marzo de 1949. A partir del año 1968, militó en la Agrupación de Estudios Sociales (AES) de la Universidad Católica de Córdoba y en el Peronismo de Base. Fue presa política en las cárceles de Neuquén y Rawson desde marzo de 1971 hasta febrero de 1972. Embarazada de 7 meses y con una hija de 3 años llegó a Venezuela el 25 de mayo de 1977 en calidad de refugiada con estatus otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En ese país ejerció la carrera docente y trabajó desde 1996 hasta 2006 como coordinadora del área de educación de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos humanos). Publicó diversos trabajos referidos a la educación en derechos humanos y sobre la educación como un derecho. En Argentina participó en talleres de escritura coordinados por Sandra Russo, Christian Rodríguez, Julián Varsavsky y Federico Bianchini. Publicó crónicas en la Revista Haroldo del Centro Cultural Haroldo Conti y en el portal NODAL. Su cuento “El candado” obtuvo el segundo premio en el Concurso de Cuentos cortos Instituto Henry Moore 2010.

Compartir

Te puede interesar

Mirar hondo en lo pequeño

Por Melisa Papillo y Damián Lamanna Guiñazú