06/06/2022

Walsh en el Día del Periodista

El expreso de la siesta

Por Rodolfo Walsh

En 1966 Rodolfo Walsh emprendió un viaje por la Provincia de Corrientes y escribió desde allí una serie de crónicas. La que reproducimos aquí muestra uno de los atributos más conmovedores de Walsh: dar voz a quienes viven de su trabajo y hacen de esa identidad un caleidoscopio fascinante, hecho de heroísmo módico, humor, ternura y orgullo. El Día de los y las Periodistas es la ocasión ideal para recordarla.

¡A todo vapor!

El 9 de febrero de 1966 la locomotora 682 del ramal 060, Ferrocarril Urquiza, salió a las nueve de la mañana de la capital correntina arrastrando seis vagones de pasajeros y cuatro de carga y correspondencia.

Su destino era Mburucuyá, a 178 kilómetros de distancia. Llegó el día siguiente a las 10.47 de la mañana, empleando veinticinco horas y siete minutos, con un promedio algo inferior a siete kilómetros la hora.

No es un caso excepcional, sino apenas reciente, en la historia del tren más chico, más lento, más exasperante y más divertido del mundo.

- Pura estación y poco tren- nos dice el conductor del taxi que a las 5 de la madrugada nos deja frente al edificio de lo que, para los correntinos, sería siempre el Ferrocarril Económico o, simplemente, “en trencito”.

Minutos después pasamos junto a la diminuta locomotora que junta la presión necesaria para arrastrar los cincuenta y cuatro ejes del convoy. La vía es sorprendente: extendiendo esta revista abierta sobre ella, faltaría muy poco para tapar los dos rieles, separados por 60 centímetros.

Todo lo demás, ténder, vagones, furgón, está hecho a escala. El único coche de primera en que nos sentamos con diecisiete pasajeros más, tiene diez asientos dobles y diez simples. Tres luces mortecinas lo alumbran. Pero aun antes de arrancar, las caras eran invisibles: toda la gente dormía, acurrucada en fantásticas posiciones, como ahorrando fuerzas para el improvisado trayecto.

A las 5.30 el silbato perforó la noche y el trencito se puso en marcha con un descomunal fragor de ejes.

"Un tren a toda marcha y un ternero también: ganó el trencito pero descarriló."

Diálogos de furgón

En las Confesiones de un opiómano hay un pasaje que siempre me pareció el producto de una confusión entre sueño y realidad. Describe De Quincey una calle londinense, tortuosa, estrecha y tan dotada de voluntad propia que finalmente pasa por la cocina de una casa particular.

Algo parecido experimenté en el trencito. Íbamos aún por los oscuros suburbios de Corrientes, las ventanillas rozando una cerca, cuando tuve la sensación de que atravesábamos el dormitorio de una clínica o un hospital. Ahí estaban las camas al alcance de la mano, las pacíficas caras de los enfermos durmiendo bajo una luz verdosa, y nosotros circulando entre ellos. Después me expliqué: la puerta de ese misterioso lugar estaba abierta y era tan ancha que parecía no haber pared. Pero hoy me pregunto si esa explicación es válida y si el trencito, como aquella calle de Londres, no pasa por donde puede.

Amaneció. Avanzaba entre los yuyales, a medio metro de un alambrado con velocidad y ritmo de galope. En los coches de segunda el amontonamiento de bolsas, paquetes, sandías, cajones con animales, pasajeros dormidos, era aún mayor que en primera. Pero en el vagón estafeta todos estaban despiertos. Nos acomodamos entre las bolsas de galletas y las pilas de sacas vacías. Una de ellas tenía una inscripción con este melancólico ruego:

Retourner a Barcelona.

El foguista Antonio y el ajustador Lyfinchuk, el estafetero y los guardas tomaban mate, pero el maquinista Pedro Segovia - fuera de servicio - se desayunaba con una botella de aperitivo Lusera, recitando antes de cada trago:

- En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo- según él, porque era devoto, y según los demás, porque estaba “bautizado dos veces”.

Era Segovia un hombre enorme, aparatoso, de aire terrible, aunque inocente como una criatura, con una vasta cabeza y una gorra vasca muy chica. A pesar del calor llevaba dos camisetas bajo la chaqueta azul.

- Comparado con antes- dijo Segovia -. esto es una flor. Cuando había un descarrilamiento teníamos que zambullirnos en el agua para poner los gatos. Los durmientes eran de palma, en vez de quebracho. Usábamos leña verde y las más de las veces recorríamos un kilómetro y ahí nomás nos quedábamos.

- Pero eso - objetó con acento guaraní el hijo de rusos Lyfinchuk - fue para el tiempo en que Jesucristo era guarda hilos.

Don Pedro Segovia fingió enojarse.

- Yo no soy de muchas índoles - tronó -,pero hay que respetar la una distancia de la otra distancia.

Los demás lo azuzaron. Con candorosa crueldad querían hacerlo retroceder a otra historia que siempre terminaba por hacerlo llorar. Pero don Pedro guardó silencio, y lo único que pudieron sacarle fue esta remota sentencia:

- La máquina no tiene libro.

Ocho años atrás, en el kilómetro 7, la máquina había tumbado y matado a su mejor amigo, Desiderio Sánchez.

"Doña Rosalía Salazar prefiere viajar en el estribo."

Lo peligros de Paulina

- Yendito va el tren - dice sentada en el estribo Rosalía Salazar, esta vieja de ara increíblemente joven, a pesar de las innumerables arrugas.

Es cierto, y no hay mejor manera de decirlo: el tren va yendito. Hemos dejado atrás Santa Ana con sus anchísimas calles de césped, el Riachuelo inundado y cubierto de grande hojas de victoria regia, San Luis del Palmar con su corte de viejas y chicos vendiendo chipá, dulce de guayaba, pasteles de queso.

Sólo teníamos veinticinco minutos de atraso. Pero a las 8.35 se cortó el tren, al zafarse un pasador, y hubo que retroceder en busca de los vagones perdidos.

La peripecia es habitual, uno de los infinitos riesgos que acechan al trencito y que tanto divierten a los correntinos, por lo menos en el comentario posterior. Hay otros más insólitos: a vece el viento sopla con fuerza, aplasta el pastizal contra las vías y la máquina se para porque las ruedas patinan. y alguno más dramático: el 21 de diciembre de 1965 un temporal tumbó al agua a la 681 - conducida por Segovia - en el ramal General Paz, que desde entonces está interrumpido.

En el kilómetro 49 empezamos a navegar, literalmente. El invencible trencito cruzaba una zona inundada de treinta cuadras, con el agua hasta los estribos. Algunos pasajeros bajaron en canoa. El camino lateral había desaparecido.

- Por aquí no pasa ningún colectivo - se jactaron los alegres ferroviarios.

Pero luego se acumularon los tropiezos. A las once de la mañana, en el kilómetro 73, la máquina perdió una pieza y hubo que ir a comprarla. Dos horas después ocurrió un accidente más espectacular: la 682 atropelló un ternero de no más de un metro de alzada, y saltó de los carriles. Con un dispositivo de fierros, palos y palancas improvisado sobre el lugar se la indujo a volver a sus sitio, después de muchos resoplidos y contramarchas.

Herlitzka, Cerrudo Cué, el enorme estero de La Maloya, de trágica fama: una verde sábana de ciénaga donde no se ve un árbol en veinte kilómetros a la redonda. Pero a las tres de la tarde (horario fijado: 11.27) estábamos en Lomas de Vallejo. Ahí la vía se bifurca: un ramal va hacia el este a General Paz, uno de los más antiguos y pintorescos de la provincia. El otro da una gran vuelta en dirección suroeste, hacia Mburucuyá.

El país recóndito

A medida que uno se interna en la provincia, el tipo humano se transforma. Cuando en San Luis del Palmar subió el gaucho Altamirano, con sus altas polainas de colores, su tirador de cuero - pariente del chiripá - y sombrero con barbijo, parecía una excepción. Después esta clase de hombres, imponentes en su estatura y en su aspecto, se convierte en la norma, y uno tiene la sensación de viajar en el tiempo más que en el espacio. En las últimas estaciones, son verdaderas asambleas de gauchos las que acuden a la estación y forman en semicírculo a cincuenta metros de distancia.

Aun el elemento más moderno confirma el cambio. Un absorto pasajero pegaba el oído a su aparato de transistores escuchando la emisión en guaraní de una radio paraguaya. (Las radios correntinas son demasiado “sofisticadas” para transmitir en el verdadero idioma de los hijos del país.) Y en el tren ya no se hablaba otra cosa.

Los vagones se han reducido a tres, y los pasajeros de primera también eran tres: Graciela González, que después de dos años de ausencia vuelve a Buenos Aires a visitar a su padre; su prima Cristina que regresa del fastuoso carnaval correntino; y un conscripto de aeronáutica, igualmente de visita.

El trencito no lleva gente a estas etapas finales del campo. La saca: las sirvientas que necesita la Capital, los peones que reclaman las fábricas, los jinetes que requieren los escuadrones de seguridad para las represiones urbanas. El paupérrimo interior correntino, donde cien pesos son un jornal, después que pasó el vendaval histórico de los ingenios, los forestales, las algodoneras, hoy exporta su gente a falta de otra cosa.

"Maquinista y fogonero: dos para la aventura."

Los intrépidos foguistas

En Puisoye abordamos la locomotora, construída hacia 1900 en los talleres de 32 Cheapside, London, según reza una chapa de bronce. En el ténder el foguista Antonio va acumulando al alcance de la mano los trozos de quebracho que alimenta la caldera. El maquinista Campos tira de un alambre y el silbato suena. Después mueve a la izquierda la palanca del regulador y nos ponemos en marcha entre pastizales, lagunas, campos amarillos con su fondo de palmeras contra el cielo grisado por las gandes nubes de tormenta: un paisaje dulce que varía hasta el infinito.

Cada diez minutos, la locomotora consume quince trozos de quebracho de medio metro de largo. Nos prestamos de foguistas, y el respiro permite a Antonio correr sobre los techos de los vagones, volver con la pava, dar un salto sobre el vagón - tanque y cebar unos mates.

Las chispas de la máquina nos tiznan la cara, nos perforan la camisa y alguna más grande quema como un tiro. Pero el calor y el fuego tienen su compensación: cuando pasamos bajo las ramas de los árboles que se cruzan sobre nuestras cabezas, caen baldazos de agua. Dicen que es porque ha llovido.

El trencito se vuelve cada vez más familiar, más íntimo. Maquinista y fogonero saludan a la gente sentada ante sus ranchos, reciben y transmiten encargos a viva voz. A lo lejos se ve sobre el costado de la vía una mancha blanca que crece hasta convertirse en un hombre con la mano extendida. El maquinista tira de la gran palanca roja a su derecha: es el freno, y esa es la manera de abordar el trencito en pleno campo, como si fuera un taxi.

Todo se bambolea, jadea, sopla, chifla, humea dentro de la locomotora. Las agujas de los manómetros tiemblan como moribundos, chorros de agua hirviente brotan de válvulas y junturas que Antonio ajusta pacientemente con una llave, sin perder nunca su apostura de caballero británico. Pero estos campos ondulados bajo el sol oblicuo - bananales, mandiocales, ráfagas de monte cerrado - son el último esplendor del paisaje. Doblamos una curva final y entramos triunfalmente en Mburucuyá a las siete y media del crepúsculo. Hemos tardado apenas catorce horas.

En el andén no había casi nadie: dos o tres personas y una hilera de gallinas expectantes que con el descenso del único pasajero, subieron ordenadamente a picotear los restos de comida que quedaban en los pasillos.

Dormimos en Mburucuyá, pueblo de largas calles y silencios. Pensábamos volver por el mismo camino y pedimos que nos despertaran a las cinco. Pero el dueño de la fonda se retrasó diez minutos, y cuando salimos al patio estrellado, oímos al trencito que perforaba la noche a la distancia, con su jadeo estrepitoso burlón, invulnerable.

Con esta hazaña quedamos incorporados a la historia del trencito: somos, Pablo Alonso y yo, los únicos que hemos conseguido perderlo. Nos vengamos viajando en ómnibus y tardando tres horas para volver a Corrientes.

“Ese medio cómodo, rápido y barato de comunicación y transporte” decía en 1891 el gobernador Ruiz, refiriéndose a los trabajos iniciados cuatro años antes por Eugenio Minvielle y continuados por Francisco Bolla para construir una vía férrea que uniera el ingenio azucarero Primer Correntino, en San Luis del Palmar, con la capital provincial.

El decreto que otorga la concesión a Bolla fue ya un símbolo del trencito. Dictado en 1890, por un increíble olvido escapó a la publicación en el Registro Oficial, donde sólo apareció veintinueve años después.

Para entonces todos los ramales del Primer Correntino, o Ferrocarril Económico, estaban terminados. Entre 1890 y 1892 - dice el historiador Hernán Gómez, de quien extraemos estos datos - “se construyeron doce kilómetros de vías” y se inauguró el tramo Corrientes - San Luis del Palmar. En 1898 quedó librada al servicio la línea del Ingenio a la capital.

Pero en 1904 la empresa quebró y el gobierno dispuso su caducidad y el levantamiento de vías. En 1908 la adquirió Carlos Dodero, que al año siguiente empezó los trabajos de los ramales General Paz - inaugurado en 1911 - y a Mburucuyá. La empresa Dodero fracasó a su vez, y el Económico fue sucesivamente a manos del Banco Francés del Río de la Plata y del gobierno provincial, hasta que fue nacionalizado en 1946.

Hoy, en sus tres viajes semanales de ida y tres de vuelta, las ocho locomotoras del trencito transportan mensualmente unos tres mil pasajeros. La carga despachada de Corrientes oscila de 40.500 kilos (enero 1966) a 92.000 kilos (agosto 1965). Se despacha harina, arroz, aceite, yerba, vino. Se reciben maíz, naranjas, almidón de mandioca.

No es demasiado. Pero en muchas zonas del campo, es lo único que se mueve.

Es cierto que el trencito ya nunca llega a horario. Cuando eso ocurría, en la antigüedad, el paisanaje lo festejaba disparando sus revólveres al aire. Pero también es cierto que siempre llega, porque un tren casi mágico, como este, va tripulado por gente casi mágica, como la que nosotros conocimos. Y es indudable que el día que desaparezca, desaparecerá con él un objeto de cariño para muchos, y acaso el único tema que infaliblemente hace sonreír a cualquier correntino.

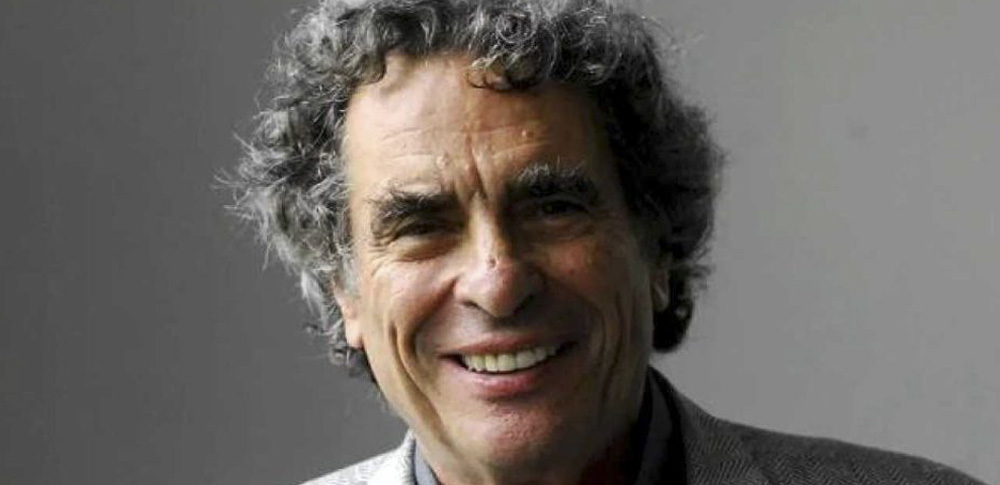

Rodolfo Walsh

Escritor, periodista y militante político, Rodolfo Walsh es tal vez la figura más destacada del periodismo contemporáneo argentino y una referencia ineludible del ejercicio de la profesión con rigor y compromiso inclaudicables. Operación Masacre - con la que probablemente haya inventado el género de no ficción - y ¿Quién mató a Rosendo? son hitos en la construcción de la memoria obrera argentina. Fue secuestrado y luego asesinado por una patota de la Dictadura Cívico Militar el 25 de marzo de 1977, cuando intentaba distribuir su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar.

Compartir

Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista

Por Mabel Bellucci

Sin cadenas

Por Sebastián Scigliano

El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros

Por Manuel Barrientos

- Temas