17/07/2021

FUMAR ABAJO DEL AGUA

Por Félix Bruzzone

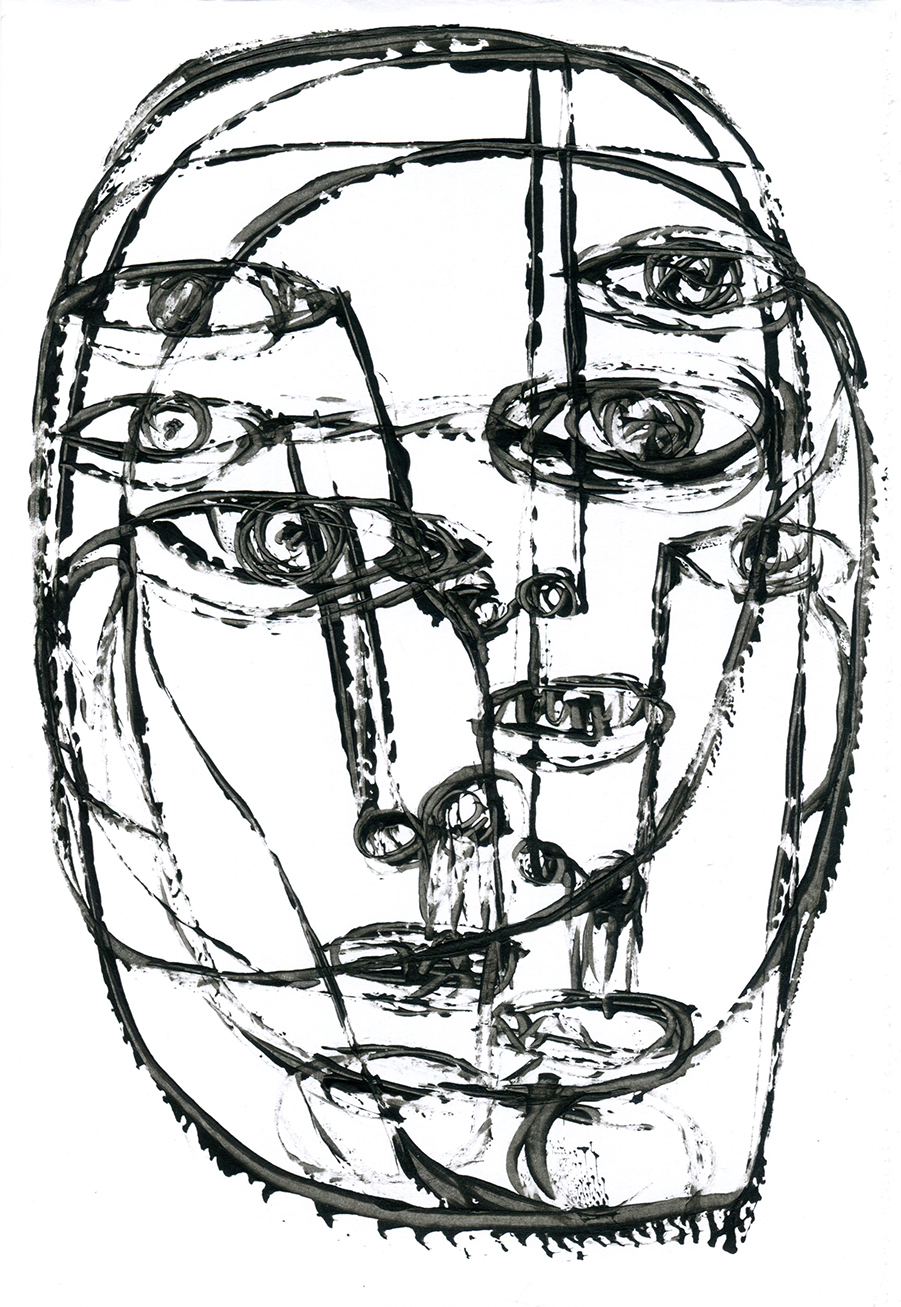

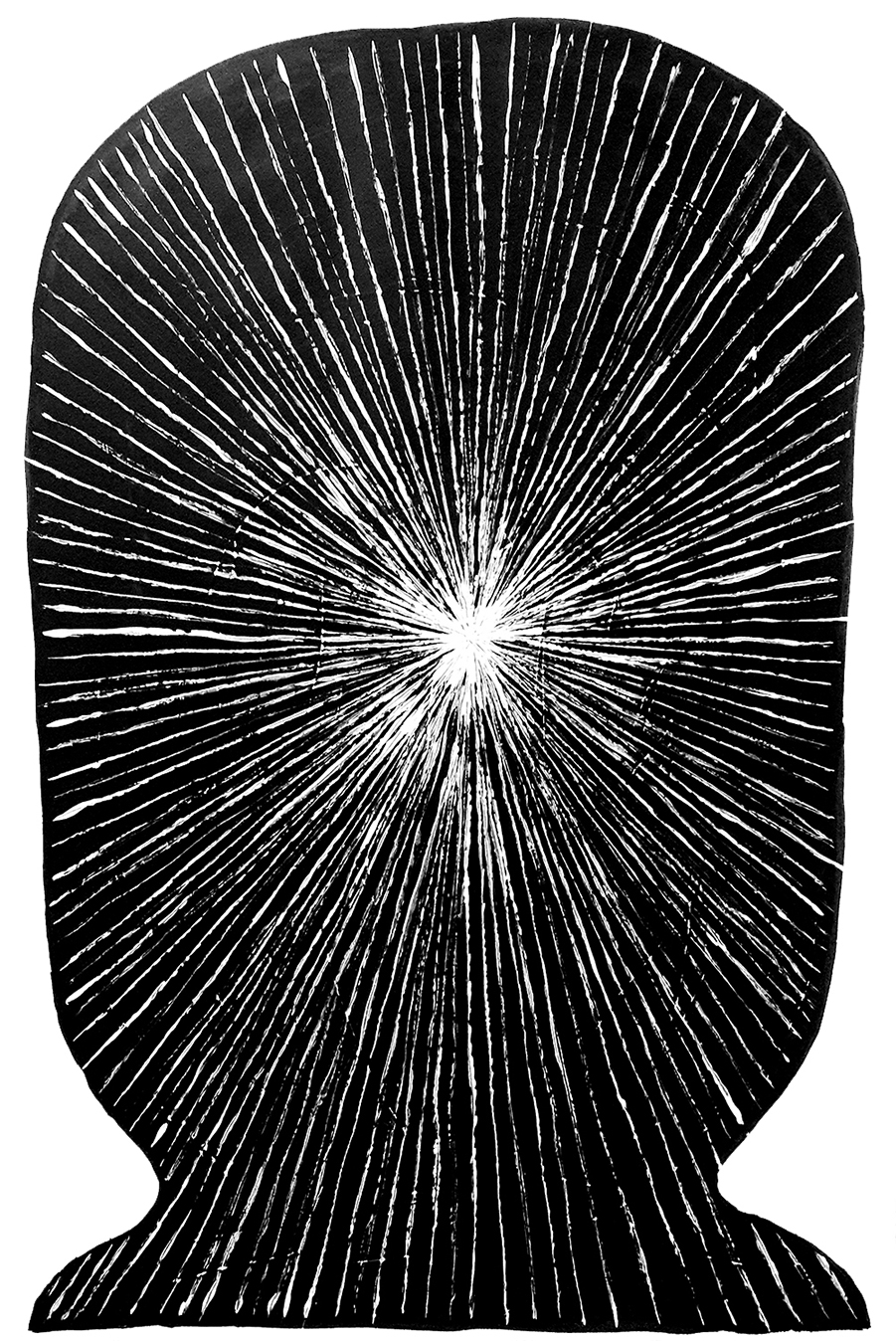

Ilustración Pablo Martín / @pablomartin74

Este cuento forma parte del libro 76, publicado por primera vez en 2008 y que será reeditado el año próximo por la editorial Random House.

Con su particular estilo, el autor recrea situaciones cotidianas para encontrar en los pliegues de lo domestico los efectos de la última dictadura militar argentina.

Fumar bajo el agua está escrito como un sólo bloque de un relato que arranca en marzo de 1976 y que cuenta, sin grandilocuencias, en una historia, la historia de una generación.

En marzo del 76’ desapareció papá. En agosto nací yo, el 23. Y en noviembre, dos días antes del nacimiento de mi prima Lola -con quien me casé a los 27-, desapareció mamá. Mi tío Hugo -padre de Lola- dice que en el 78’ yo, frente a una TV recién comprada, ya gritaba “tin-tina, tin-tina”. Después de eso, y antes de casarme, pasaron varias cosas. Mi abuela –la que me crió, la mamá de mamá- me consiguió una beca en el colegio privado donde hice el jardín, la primaria y la secundaria. Durante ese tiempo también pasaron varias cosas. En tercer grado mi abuela me mandó a un psicólogo que en una de las primeras sesiones, cuando le pregunté si sabía de qué habían muerto mis padres, me dijo que lo averiguara en casa. Y mi abuela, que hasta ese momento me había dicho que iba a contármelo cuando yo fuera más grande, me lo contó. Así que yo en tercer grado ya era grande. Un día el psicólogo me dijo: “Tengo un velero, ¿querés aprender a navegar?” “Sí”, dije, y juntos navegamos durante casi cuatro años. En todo ese tiempo, además de pensar en el triste destino que habían tenido mis padres, me hice amigo del hijo de mi psicólogo y de otro chico, también hijo de desaparecidos, que iba a navegar con nosotros. Un verano, la abuela de ese chico alquiló una casa en la playa y me invitó para que fuera con mi abuela. Eso fue antes de empezar la secundaria. Poco después, mi psicólogo se murió y yo no navegué más. Ir a su entierro fue como ir al entierro de papá, sólo que él tenía otro hijo y que, en realidad, él no era mi papá. En la secundaria me cambiaron de grupo y entonces me hice de nuevos amigos, y como todos fumaban, aprendí a fumar. Mi abuela, al principio, me decía que no, que eso no estaba bien y que las chicas iban a mirarme igual. Pero yo fumaba y a ella, al final, le daba lo mismo. Los sábados a la noche iba a lo de un chico que siempre organizaba fiestas en su casa. Él vivía con su mamá –que viajaba mucho- y con sus tres hermanas. Su papá era una incógnita. Vivía, pero creo que para mi amigo era preferible que estuviera muerto. Con el tiempo, vaciamos toda la bodega de la casa y fumamos todos los cartones de cigarrillos que la mamá traía de sus viajes. Una vez, una de sus hermanas me dio un beso y me enamoré. Pero se me pasó: ella le daba besos a cualquiera. En quinto año, mi tío Hugo me regaló un saxo tenor. Yo quería uno desde hacía bastante, pero como a nadie nunca le sobraba tanto dinero, ya me había resignado. Tomé algunas clases y no tardé en integrar una banda de funk. Era raro: ninguno de los chicos de la banda fumaba. Sólo tomaban whisky y aspiraban cocaína. Así que yo también empecé con eso y tuve algunos momentos intensos. Una noche, durante el intervalo, representamos una escena de Buenos muchachos en el baño. Yo no había visto la película; ahora, cada vez que la veo, la escena me causa muchísima gracia. Lola siempre me pregunta de qué me río y yo, como ella no conoce muy bien esa parte de mi pasado, nunca le digo nada. Después la banda se disolvió. La novia del bajista había quedado embarazada y él decidió cambiar de vida. El día en que se fue, totalmente sobrio -algo sorprendente- repitió más de diez veces la palabra “prioridades”. Eso me quedó. Yo, a diferencia de él, no tenía prioridades. Tenía que estudiar, sí, eso decía mi abuela, pero yo no quería o no podía, no sé. En todo caso, estudiar no era mi prioridad. Así estuve, sin prioridades, hasta que un día, en un programa de TV, vi que algunos hijos de desaparecidos se habían organizado. Lo primero que pensé fue en llamar a mi amigo de los años de navegación. La abuela me dijo que él ahora vivía con un amigo. Llamé. Antes de colgarme, el amigo dijo: “mi novio no está”. Pasaron algunos meses. Una tarde, por fin, visité la sede de HIJOS de la calle Venezuela, donde me interioricé de lo que hacían y, aunque ninguna de las actividades me interesaba demasiado, me quedé. En realidad, lo que más me interesaba era Gaby. Ella no era hija de desaparecidos, estaba ahí porque le gustaba ayudar. Además, era una experta fumadora de marihuana, algo que yo no conocía muy bien y sobre lo cual ella llegó a enseñármelo todo. Fumábamos juntos y yo me sentía bien. A veces, cuando salíamos de las reuniones caminábamos hasta la costanera, nos besábamos, y después entrábamos a la reserva y llegábamos al río; y si hacía calor chapoteábamos descalzos en el barro. Era absurdo, pero Gaby, que no tenía padres desaparecidos, era capaz de cualquier cosa por hacer que yo participara cada vez más. Pero no sé si la militancia en HIJOS era para mí, supongo que no. Además, por esa época escuché algo de las indemnizaciones que iba a dar el gobierno. Yo no estaba seguro de empezar con los trámites, pero en cuanto lo hice, Gaby, que no estaba de acuerdo con todo eso, me dejó. Mala suerte, pensé, a mí lo que ella llamaba “migajas” podía servirme. Cuando recibí los bonos que me dieron los vendí y, sin saber qué hacer, me dediqué a salir con los dos o tres amigos que conservaba de la secundaria. La pasábamos bien, pero siempre me daba la sensación de que faltaba algo. Una noche, en un bar, conocí a Vero. A mi abuela Vero le gustaba: tenía ideales sencillos, no fumaba y, como era vegetariana, juntas solían hablar de las dietas que mi abuela tenía que hacer como consecuencia de sus problemas coronarios. Además, a Vero le gustaba viajar, así que viajamos mucho y un día, en Palenque, al sur de México, conocimos una forma de fumar que nos entusiasmó a los dos. Eso sí que era poderoso. Los días pasaban y nosotros estábamos en el paraíso. Sin embargo en un momento empezamos a volvernos locos y supongo que estuve por perder la razón para siempre. Vero, de hecho, la perdió: se enroló en un grupo zapatista y nunca más supe de ella. Otra vez en casa, y con poco para perder, fui al banco. El oficial de inversiones me ofreció un terreno en un lugar nuevo, un country con club náutico y cancha de golf, y me mostró algunas fotos: agua azul, pasto verde, todas cosas que me hicieron recordar mis años de navegación. Acepté, y todo anduvo bien hasta que me dieron la posesión y descubrí la estafa: el suelo era inservible, y para rellenarlo había que usar tanta tierra negra que iba a terminar gastando más en eso que en lo que había pagado por el terreno. Igual, mientras esperaba que los precios subieran para poder vender y hacer alguna diferencia, me preocupé por dejarlo tan bien como fuera posible. Así que compré una pala y una carretilla y acarreé tierra negra durante meses. Por ese tiempo tuve ganas de dejar de fumar pero no pude. Supongo que el esfuerzo de ir y venir con una carretilla impide abandonar cualquier vicio. Después, como todavía me quedaba algo de dinero y no quería volver a ser estafado consulté con gente de confianza hasta dar con Sergio, un amigo que había inventado unos pañales para perros. “Algo secreto”, me dijo, y dijo que tenía que tramitar las patentes y encontrar inversores que los produjeran a gran escala. Así que pagué todo eso de las patentes y nos sentamos a esperar. Al año siguiente, mi tío Hugo me dijo que Lola, que había estudiado economía, conocía de un intercambio estudiantil a unos jóvenes empresarios extranjeros que estaban dispuestos a invertir en algo como lo nuestro. Era nuestra oportunidad. Lola, a quien yo no veía desde su fiesta de 15, me contactó con esa gente, y luego de algunas conversaciones acordamos que mi amigo y yo recibiríamos un porcentaje de cada venta. A Lola la excitó el descuido, la seguridad, la indolencia de mi forma de encarar la negociación. Ella piensa, hasta el día de hoy, que yo tenía todo absolutamente calculado: cada acento, cada leve movimiento de los dedos. Y yo, a decir verdad, tampoco tardé en enamorarme de aquella chica emprendedora. Todo anduvo bien. En el amor: casamiento con Lola, nacimiento de nuestro primer hijo. En los negocios: Lola me ayudó a vender mi terreno, y con eso más las buenas ganancias de lo que hacíamos con Sergio, compramos un departamento en Puerto Madero, un velero, una amarra y una pequeña cupé donde pude ir a visitar a mi abuela hasta el día en que, olvidada de sus dietas, “prefiero vivir bien”, decía, murió de un ataque cardíaco masivo. Y Sergio siguió con sus inventos, sí, todos inservibles, pero que de una u otra forma nos hacían soñar con cosas en verdad importantes. Hasta que un día, mientras los dos fumábamos en el balcón terraza del departamento –de un lado el río y del otro los diques, los restoranes que le gustan a Lola-, comenzó a llover y entonces me imaginé -todavía no puedo explicarme cómo: el inventor, entre nosotros, era Sergio- un cigarrillo que no se apagara con la lluvia. Las luces de la ciudad, del borde de la ciudad, se reflejaban en el agua de lluvia y en la del río y en la de los diques. La sola idea de poder asomarme por la baranda, de mojarme, de fumar, me llenaba de emoción. Un aditivo especial para el tabaco, un envoltorio que fuera como el papel, pero impermeable. Él lo desarrolló, yo lo ayudé. Tardamos casi dos años, y unos días antes del nacimiento de mi segundo hijo todo estuvo preparado. Los inversores -Lola siempre hace bien su trabajono tardaron en llegar. Cigarrillos para fumar bajo la lluvia. Eso sí que era un invento. Así que en adelante, con las cosas al fin ordenadas, todo fue planear un futuro de felicidad. Ahora, por ejemplo, quiero acondicionar el velero -mejores equipos, velas más fuertes- para llevar a mi familia a dar una vuelta alrededor del mundo. Sí, y durante el viaje, en alguna noche de lluvia, cuando todos duerman, salir a cubierta, encender uno de esos cigarrillos que inventamos y recordar, mientras fumo, todo lo que pasó, pensar mucho en todo eso, sí; y en todo lo que los jóvenes de mi generación, durante todo este tiempo, fumamos.

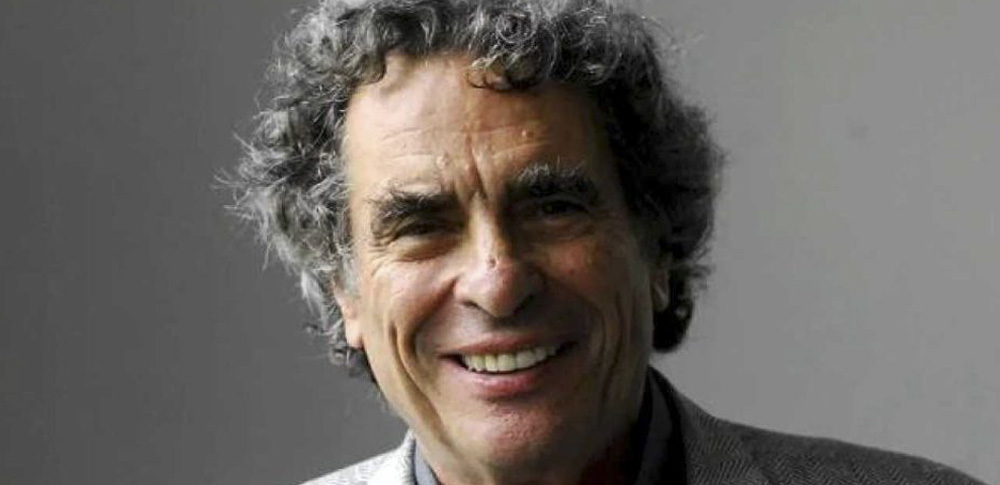

Félix Bruzzone

Nació en 1976 en Buenos Aires. Escritor, editor, piletero. En 2005 cofundó la Editorial Tamarisco, dedicada a publicar autores y escrituras nuevos. En 2008 publicó el libro de cuentos 76 y la novela Los Topos. En 2010, la novela Barrefondo. Sus libros se tradujeron en Francia y Alemania. donde en 2010 recibió el premio Anna Seghers. En 2019 publicó Campo de Mayo. Sus cuentos integraron antologías de Argentina, Uruguay, España, Italia y Alemanía y sus relatos y crónicas aparecieron en medios gráficos y virtuales, como Ñ, La mujer de mi vida, Anfibia, Página 12, El Interpretador, No retornable y Traviesa, entre otros.

Compartir

Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista

Por Mabel Bellucci

Sin cadenas

Por Sebastián Scigliano

El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros

Por Manuel Barrientos

- Temas