07/06/2020

Día de lxs Periodistas

La pregunta debe incomodar al poderoso

Por Lucas Guagnini

Fotos Archivo personal

A través de las distintas experiencias vividas en las redacciones en las que trabajó, el periodista Lucas Guagnini traza un mapa de cómo funcionan esos espacios llenos de vida, noticias, tinta, pasión y compañerismo. Las enseñanzas de sus maestros y la figura de su padre desaparecido, Luis. Las lecciones del Negro José María Pasquini Durán, Horacio Verbitsky, Roberto Guareschi, Oscar Spinelli y Rubén Furman. Y su trabajo en el Equipo Argentino de Antropología Forense.

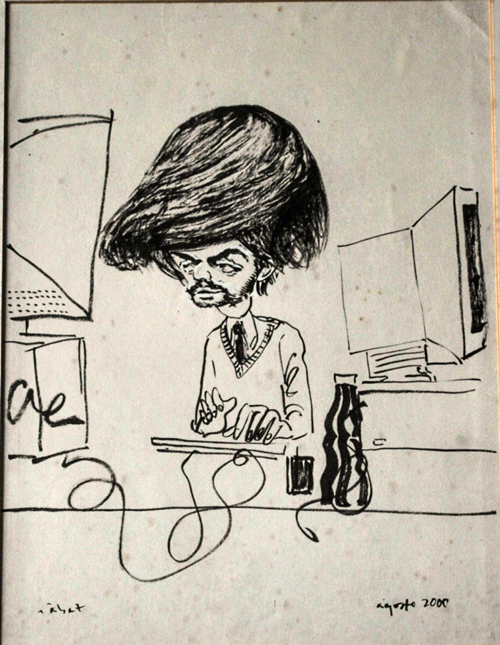

Lucas Guagnini retratado por Hermenegildo Sabat en el 2000

Creo que al Negro José María Pasquini Durán lo conquisté por cansancio (y era difícil de cansar). Lo llamé y me dijo que lo fuera a ver al diario, pero cuando llegué me dejó esperando. Entonces me presenté al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Fui durante un mes a la recepción de la vieja redacción de Página/12, en Belgrano al 600. Llegaba a las 13, me anunciaba, me sentaba a esperar y me iba cerca de las 21, sin ser atendido.

Después de cuatro semanas de asistencia perfecta, me hizo pasar. Estaba cerrando el diario (editando para publicar al día siguiente). Le alcanzaban páginas con el diseño final impresas en tamaño A3 por la “ventana” de su izquierda, que daba a la redacción. El Negro las acomodaba sobre el escritorio, las leía, las corregía. Las apoyaba en un mostrador angosto de fórmica de otra abertura más chica, que tenía atrás a su derecha; al otro lado, unas manos las retiraban rumbo a corrección y fotomontaje.

Esa era un particularidad de aquella redacción: solo tenía ventanas hacia adentro, ninguna hacia afuera. Pero las investigaciones periodísticas que atravesaban esas ventanas y se publicaban desde allí sacudían al país al ritmo de la originalidad rupturista de sus tapas. La redacción vibraba.

El Negro leía todo. Corregía desde el título de tapa hasta una coma en un pirulo (noticia breve). Atendía por teléfono a jefes de las distintas secciones y respondía telegráfico. Ponía énfasis cuando él llamaba por una nota que no cumplía con sus expectativas y debía dar indicaciones. En ese caso, la página regresaba por la misma ventanilla de la izquierda por la que había entrado. Era la actividad humana más parecida a la de los omnipudientes Manos de la historieta “El Eternauta” frente a sus tableros de control. Pero en el caso del Negro, no había glándula del terror que lo impulsara a obedecer. Hacia su escritorio conducían todos los hilos de la información y desde allí emanaban tareas para todos los humanos de la redacción. Era la definición de un jefe de redacción.

Me dedicó un monosílabo cada tres o cuatro minutos. Le pedí trabajo. En realidad declaré que quería ser periodista. Mis antecedentes: secundaria completa y su amistad con mi viejo de los tiempos en que ambos laburaban en Panorama y La Opinión. Al cabo de 15 minutos me designó para una pasantía ad honorem de un mes en la sección Cultura. Si “andaba bien” podría convertirme en colaborador. Una amistad, una oportunidad. Fue justo.

Luis Guagnini y José María Pasquini Durán en la redacción de Panorama. Alrededor de 1970

(Foto: Familia Pasquini Durán)

Anduve. Mi primera nota firmada se publicó en el suplemento de divulgación científica Futuro. Un matrimonio de astronautas viajaría al espacio junto por primera vez. El título lo puso una editora de cine jugando con Almodóvar: “Átame: ¿sexo en el espacio?”. Sin nudos el rebote de los cuerpos provocado por la falta de gravedad haría imposible el acto. En una reunión familiar se habló del artículo una y otra vez, varios mayores me vinieron a dar charla amistosa, y en un momento fue el tema de conversación general en una mesa de 20 personas: la mayoría la había leído y los que no, ya preguntaban cuándo se había publicado para buscarlo. Yo era un pendejo, pero por primera vez estaba experimentando la extraña sensación de lo público. Todos querían comentar particularmente los 45 km/h de velocidad a la que puede salir el esperma en una eyaculación y cómo podría rebotar en las paredes de la cápsula espacial. En mi nota era un dato más, pero el morbo lo convertía en la información clave. Morbo y fama, dos atributos que ponen al periodista en un lugar resbaladizo: debe dominarlos para progresar, pero si se pasa de rosca de espaldas puede aterrizar.

Tal vez influyó haber ido a Ezeiza en 1973, con menos de un año, al regreso de Perón en un auto de Clarín, diario en el que por entonces trabajaba mi padre. Pero cuando fui a ver al Negro Pasquini y le dije que quería ser periodista no tenía eso en mi cabeza. Comenzaba la universidad, necesitaba trabajar con urgencia y venía de un viaje adolescente por Europa, parando de casa en casa de periodistas argentinos exiliados amigos de la familia que me hospedaban de favor.

Durante aquel viaje entré por primera vez a una redacción con conciencia de lo que era. Tenía 17 años. Era la redacción de ANSA latina, en Roma. Alguien escribía poesía y a medida que agregaba líneas las leía en voz alta. Otro hablaba sobre el precio del petróleo y un golpe de estado. Más allá, alguien lloraba sus penas de amor. Llegaba de la calle una cronista con noticias sobre la protesta del día.

En los 10 minutos que esperé a que una periodista conocida terminara de escribir un cable para ir a almorzar, asistí sin solución de continuidad al relato de las noticias de último momento, las obsesiones personales dichas impúdicamente y a una seguidilla de análisis políticos y económicos improvisados al vuelo.

Era un clima envolvente y delirante. Era vigorizante. Las redacciones eran así, adictivas. Hoy quedan pocas y su encanto se esfuma como la memoria. Las máquinas de escribir y las cableras se apagaron primero. Los libros y las agendas de papel se desvanecieron a continuación. Los grabadores ahora son un ícono del teléfono. Los cronistas por vocación y afición se convirtieron en licenciados y los experimentados jefes mutaron a administradores de unidades. Los literatos ya no caen en ellas como rebusque laboral. Y finalmente el periodista a “tiempo completo” comenzó a extinguirse. Por eso todo periodista que haya pasado alguna vez una Redacción la sufrió tanto como la añoró después. Ese es nuestro tango, el que está sonando.

En Página era imposible conseguir un sueldo fijo y yo lo necesitaba. Una veterana periodista me concertó una entrevista con Roberto Guareschi, jefe de redacción de Clarín en aquel entonces. “Tenés que hacer carrera, acá no hay futuro”, vaticinaba sombría. La redacción de Clarín tenía unos 80 metros de profundidad por 50 de ancho, cuatro veces el tamaño de la de Página, sin contar otros dos pisos para suplementos, archivo y fotografía. A las 12 del mediodía, mientras caminábamos hacia la oficina de Guareschi ubicada al fondo, estaba desierta. A las 9 de la noche bullía como una locomotora a vapor, con humo incluido porque estaba permitido fumar. Él rememoraba las diferencias arquitectónicas que tenía respecto de cuando mi viejo laburaba allí, allá por el 73. Ambos habían pasado luego al Cronista Comercial donde mi padre fue su jefe. Otra relación, otra oportunidad. Gracias viejo. Guareschi ojeó mi carpeta de notas publicadas en Página/12 y me hizo algunas preguntas.

-Hay un puesto de redactor en el suplemento SI-, me propuso. Era el suplemento joven de Clarín, al que Página había respondido con el descontracturado suplemento No.

-No estoy muy conectado con la movida joven-, respondí sincero; escuchaba jazz y mis cines de cabecera eran la Lugones y el Cosmos, donde consumía ciclos de cine arte a pasto.

-Hay un puesto en Información General, por la mañana-, me ofreció entonces. Se trataba de una sección que combinaba Ciudad, Policiales, Ciencia, Catástrofes, Medio Ambiente y Tendencias. Era el corazón clasemediero del diario.

-¿A la mañana?- dije en tono despectivo, ya de puro atrevido, porque pensaba que el periodismo se hacía al caer el sol. Lo rechacé, no me acuerdo con qué palabras. Y así me perdí un puesto fijo que me costaría tres años de colaborador conseguir. Estuvo bondandoso Roberto, porque no me mandó a la mierda. Pero ya no me dio más opciones:

-Bueno, entonces podés colaborar con la Segunda Sección.

La Segunda era un suplemento dominical que Clarín sacó en los 90, cuando Página/12 le comenzó a comer lectores. Habían “robado” a varios ex periodistas de Página, refugiado a varios ex militantes de los ‘70 que salían de las cuevas y acumulado así varias buenas plumas. La idea era tratar los temas que el diario no tocaba, innovar en las miradas y en los textos.

En la primera reunión Oscar Spinelli, ex delegado gremial de voz tan áspera que raspaba escucharlo, me clarificó las cosas:

-Mirá, en Clarín hay que saber encontrar el hueco, la oportunidad. Si estás atento y aprovechás, acá podés publicar lo que quieras.

En ese momento no entendí, pero fue un gran consejo. Horacio Verbitsky me diría algo parecido: “Clarín es un lugar para dar una buena campanada cada tanto. Eso, una campanada”. Saber aprovechar el lugar y la oportunidad, una máxima que trasciende al periodismo, pero le cabe de lleno.

Luego de su consejo, Spinelli levantó la mirada hacia un gordito de camisa a rayas y chaleco de lana, pelado y con los anteojos de leer apoyados en la punta de la nariz, que se desplazaba marcha atrás impulsando la silla con rueditas con el taco de sus zapatos lustrosos.

-¡Mirá! ¡¿Ves a ese tipo?! ¡El día que hagas eso te recibís de pelotudo! -gritó- Vení el próximo martes, trae un sumario con cinco propuestas de notas y vemos-, dijo recuperando el tono, ya pensando en lo próximo que tenía que hacer.

En la Segunda Sección se había publicado uno de los primeros artículos de Clarín sobre un caso de apropiación ilegal de menores durante la dictadura militar, los mellizos Reggiardo Tolosa. En aquel entonces el rol de diario durante el Proceso no era un tema de discusión pública y su credibilidad estaba al tope: “salió en Clarín” era la frase popular que validaba cualquier data tirada durante una charla. Pero para los periodistas que trabajábamos allí, la sospecha de que los hijos de la directora podían ser hijos de desaparecidos era un dato sabido. Por eso, cuando la doble página impresa sobre los Reggiardo Tolosa subió al tercer piso (la gerencia) esperamos expectantes. La indicación llegó por teléfono: “quiten una foto, achiquen el título y que quede en una página en vez de dos”. Nada sobre el texto. Se mantuvo igual. Una lección editorial: el espacio dice tanto como el contenido.

Una de mis primeras coberturas para el cuerpo principal del diario fue la violenta represión de una huelga de las ensambladoras electrónicas en Tierra del Fuego. Viajé porque fui el único voluntario para tomar un avión rumbo al sur directo desde la redacción. Era uno de los primeros episodios de disciplinamiento represivo de la desindustrialización neoliberal de los noventa. Al llegar solo quedaba el humo de las cubiertas terminando de quemarse y las vainas de las postas de goma desperdigadas por la calle. Necesitaba una noticia, un título. Fui a la Casa de Gobierno sin cita y pedí ver al gobernador, que era José Arturo Estabillo. Al día siguiente se publicó la nota. Fue el título principal de tapa. Mi primer título de tapa. Me emocionó casi tanto como las palabras del adusto Martín Acosta, un experimentado fotógrafo que me había mirado receloso cuando nos encontramos en el aeropuerto. “Estuviste bien”, me dijo al salir de la entrevista, cuando yo todavía estaba tembloroso por el fuerte intercambio que había tenido con el Gobernador al cuestionarle la política represiva y la pasividad ante el cierre de las plantas. No lo había pensado antes, pero había cumplido con el principio de que la pregunta del periodista debe incomodar al poderoso.

En los días siguientes se sumaron a la cobertura Rubén Pirulo Furman, veterano periodista de gremiales de Página/12, con Alejandro El Turco Andam de fotógrafo. Cuando Pirulo me vio anotar con fruición en el piquete a las 4 de la mañana (horario del cambio de turno en el que los rompehuelgas intentaban entrar y hacían 10 grados bajo cero) me dijo más gentil que de costumbre. “Pibe vas a escribir tu nota a las 9 de la noche dejá de anotar al pedo”. Atrás suyo El Turco me gritó: “Catita dejá de escribir”. Desde ese día y para siempre me llamó afectivamente por el diminutivo del nombre de mi abuela, Catalina Guagnini, a quién había fotografiado en actos políticos del Partido Obrero y acompañado en las rondas de las madres y otras marchas de los organismos de derechos humanos. Los medios compiten, los buenos colegas se acompañan.

Un par de años después, también por ser el único dispuesto a viajar en el día, cubría un levantamiento campesino en Paraguay. “El nuevo Chiapas” lo había llamado alguna agencia internacional de noticias, aunque al llegar fue evidente que se trataba de algunos grupos de campesinos hambreados y mínimamente organizados a los que la policía y el ejército habían corrido a palo, machete y bala. Durante una entrevista, el presidente Juan Carlos Wasmosy insistía en llamar “terroristas” a los campesinos. Lo comencé a cuestionar con mis preguntas. Había estado con los campesinos varias veces y podían ser todo menos terroristas. Fue menos condescendiente que el gobernador fueguino ante la pregunta incómoda. Miró a su guardaespaldas y fue suficiente para que me echaran del despacho pechándome. El periodista accede al poder como pocos ciudadanos de a pie pueden hacerlo. Está en él rendirle pleitesía o cuestionarlo. Nunca es fácil plantarse.

En esa época el diario invertía bastante en la redacción. Coberturas, cursos, capacitaciones, subsidios para carreras universitarias. Así llegó el mundialmente prestigioso lingüista holandés Teun van Dijk a dar un curso para editores. En su primera charla elogió el título principal de tapa de ese día, que utilizaba la palabra “gays” en lugar de “homosexuales”, cuando en Holanda aún había medios que hablaban de “desviados sexuales”. Pidió la palabra Marcelo Moreno, uno de los editores jefes de información general que había tecleado el título. “Es cierto que tenemos una política antidiscriminatoria, pero la verdad es que pusimos ‘gays’ porque ‘homosexuales’ era muy largo y se caía de la línea”. Entre teoría y práctica, el periodismo siempre es práctica.

Cuando se abrió la revista TresPuntos me llamaron para formar parte del grupo fundacional. La dirigía Héctor Timerman y la ilustraba Alfredo Sábat, ambos dignos hijos de Jacobo Timerman y el Menchi Hermenegildo Sábat, respectivamente. No pude resistirme al destino generacional que me ponía junto a los hijos de dos viejos compañeros de redacción de mi padre. Menos aún a que me duplicaran el sueldo.

Mientras investigaba para escribir un artículo sobre cómo Hugo Anzorreguy -entonces jefe de la SIDE de Carlos Menem y su mayor operador judicial- había colocado a parientes y leales en la justicia, mis fuentes comenzaron a recibir amenazas. Al principio, las recibían después de verme. Luego ya se me adelantaban y las intimidaban de antemano. Mi teléfono estaba evidentemente pinchado. Recibí el llamado de un sujeto impresentable, que se hacía pasar por periodista, pero que era en realidad un alcahuete a sueldo de la SIDE. Me citó en La Biela y me dijo: “Hugo no quiere que saques la nota. ¿Querés plata o información?”. Las ofertas de carpetas y de coimas llegan, tarde o temprano, elegantes o brutales. Está en el periodista extender la mano o irse. Yo me fui.

Luis Guagnini retratado por Hermenegildo Sabat en los 60.

Años después, hice mi pasaje de periodista a prensero con los típicos prejuicios que los periodistas tenemos respecto a “cambiar de lado del mostrador”. En la entrevista de admisión de un grupo empresario yo había llevado una carpeta proponiendo un plan para unificar la comunicación institucional y postulándome para ser “jefe de contenidos web”, un puesto que me permitiría escribir en las sombras. Pero buscaban un gerente de comunicaciones y me ofrecieron la posición. Llegué a decir que “gacetillas de prensa no voy a escribir”, pero no pude sostenerlo ni medio día. Claro que rápidamente me di cuenta que los periodistas valoran a un colega que conoce el oficio y que la crisis en los medios traía una y otra vez a más periodistas de este lado del mostrador. En tiempos del copy-paste una gacetilla de prensa escrita como una nota periodística se publica textual en muchos medios y llega a infinidad de lectores. La máxima que me impuse fue nunca hacer lo que más aborrecía desde el lugar de periodista. No vender pescado podrido ni humo, un comunicado solo sale si es noticia.

Llegué a la coordinación de prensa y comunicación del Equipo Argentino de Antropología Forense por un aviso que publicaron a fines de 2017. Inmediatamente decidí postularme. Los había “conocido” cinco años antes, cuando identificaron y restituyeron los restos de mi tío, Diego Julio Guagnini, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. Para ayudar a determinar su identidad aporté mi gota de sangre en la vieja oficina de avenida Rivadavia, en Once. Desde el primer llamado a mi primo, hasta la ayuda con los trámites en el cementerio, todo el trato había sido profundamente humano y profesional al mismo tiempo, afectivo pero no invasivo. Me había resultado la única experiencia positiva con el tema, y eso que literalmente nos entregaron un muerto. Gracias a esa identificación, y a haber acompañado luego a mi primo en la realización del funeral de mi tío, yo decidí hacer un funeral sin cuerpo de mi padre, también desaparecido por causa de su militancia política.

Ese funeral sin cuerpo me permitió comenzar a cerrar el duelo. Cuando vi el aviso me sentía apto emocionalmente involucrarme por primera vez desde lo profesional con el tema. Fue la entrevista laboral más correcta que atravesé en mi vida. Solo se hablo de mis propuestas, capacidades y las necesidades del Equipo.

Desde que ingresé, junto al área de Capacitaciones del EAAF organizamos ya dos ediciones del “Curso de ciencias forenses para periodistas”. El acuerdo con los periodistas que participan es poder contar a fondo el trabajo del Equipo -sin revelar información confidencial- pero se deben comprometer a no tomar fotos ni publicar textuales de lo que se diga. Todos cumplen agradecidos de poder entender cómo es el trabajo. Y aplican lo que aprenden allí en sus artículos futuros. Porque como me dijo uno de mis primeros jefes: “El periodismo es uno de los pocos trabajos en los que te pagan por aprender”.

Guagnini (adelante, segundo a la derecha) junto a lxs reporterxs que participaron del Primer Curso de Ciencias Forenses para Periodistas.

Compartir

Te puede interesar

La fundación de la mirada

Por Ana Lía Rey

Sin Censura, un proyecto periodístico en el exilio

Por Matías Cerezo - Valeria Moris*

Periodista de una estirpe en extinción

Por Roberto Bardini

- Temas

- Periodismo

- Desaparecidos