06/11/2019

Las ramificaciones del terror en el sur tucumano

Por Ana Jemio

El Operativo Independencia, lanzado en febrero de 1975, constituyó el inicio del genocidio en la provincia de Tucumán. A partir del testimonio de un lugareño secuestrado, Ana Jemio analiza la función estratégica del campamento militar de Tres Almacenes y explora las capilaridades del entramado represivo que buscó disciplinar, perseguir y ejercer el control de los cuerpos hacia afuera de los Centros Clandestinos de Detención.

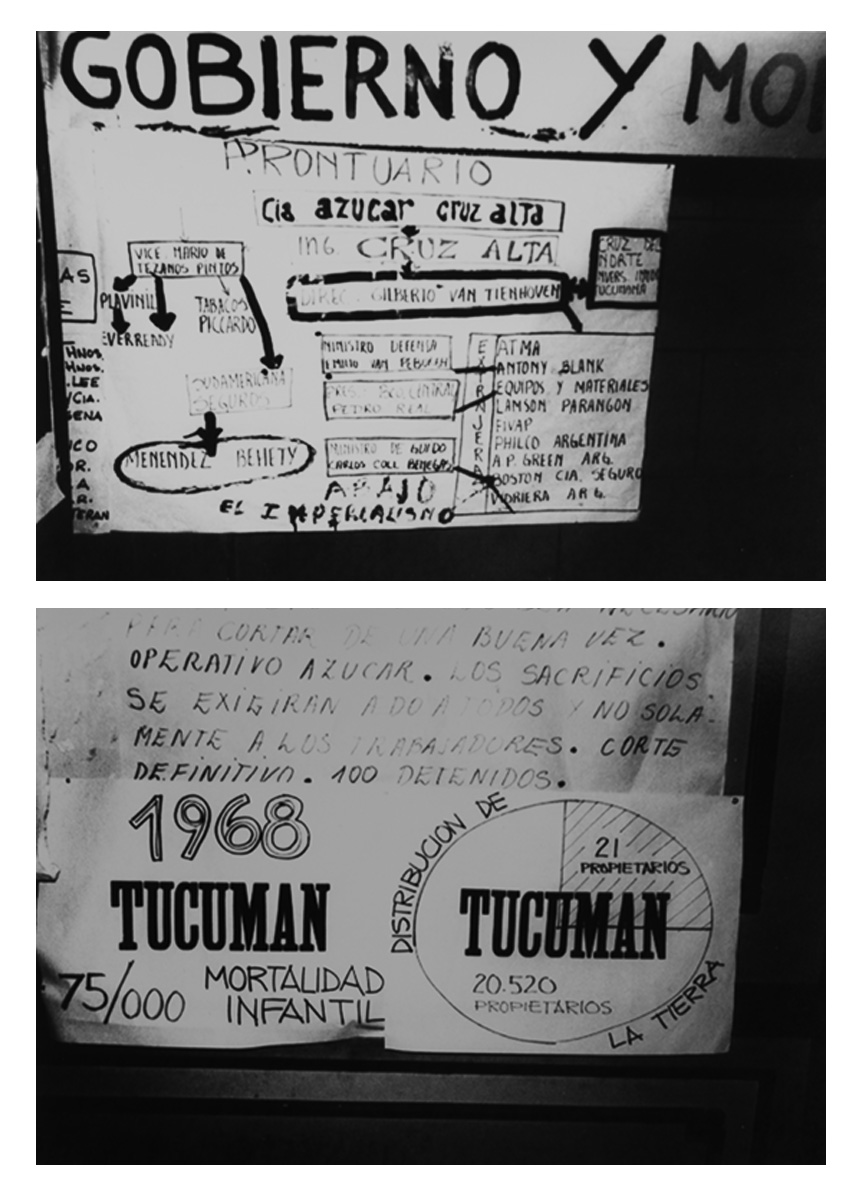

Afiches. Foto: Fondo documental Tucumán Arde.

Archivo Nacional de la Memoria

Yo lo que me acuerdo es que me han sacado para el monte (…) Estábamos durmiendo. Han venido, han entrado con el jeep hasta ahí [señala] y golpeaban la puerta de allá. Después, los otros han venido por acá, encañonándonos. Tres jeeps eran (…) Vienen aquí, primero me sacan a mí para allá, para el monte. Me ponía uno de aquí la carabina; de allá también otro, aquí una pistola; y el otro con un cuchillo, un machete. Que les diga la verdad, si yo estaba metido con los extremistas. Y yo les decía que no. Y ellos decían “sí, vos estás metido aquí con los extremistas” (…) Y a mí me han pegado ese día, me han pegado en la cabeza, pero no me han lastimado, me han golpeado. Y bueno, yo he perdido el conocimiento, después como a las… qué sé yo a qué hora he vuelto, como a las 6 de la mañana más o menos (…) Ahí me tenían a mí, pero no me han llevado preso para la policía, no. Aquí nomás (Nino –pseudónimo–, entrevista GIGET, marzo de 2006).

Así cuenta Nino su secuestro, ocurrido durante 1975 en Tres Almacenes, un paraje con unas pocas casas que queda al sur de la provincia de Tucumán, en el departamento de Famaillá.

También cuenta que no lo llevaron preso a la policía. En verdad, hubiese sido extraño que eso sucediera: desde que se lanzó el Operativo Independencia en Tucumán en febrero de 1975, la represión estatal cambió su modus operandi. Los presos e incluso los asesinados menguaron y el centro de la actividad represiva se concentró en el secuestro y trasladado de personas a Centros Clandestinos de Detención. Solo una pequeña parte de ellos eran llevados luego a cárceles legales donde figuraban como presos legalizados. La mayor parte eran o bien ejecutados clandestinamente y sus cuerpos desaparecidos, o bien liberados sin más luego de haber atravesado torturas e interrogatorios.

Ni a la policía, ni a ninguno de los 3 Centros Clandestinos de Detención que quedaban cerca, muy cerca de su casa fue llevado Nino. Lo tuvieron “aquí nomás”, dice, y señala un montón de árboles, un pedazo de verde que podría ser cualquier otra parte del piedemonte tucumano. Ese dedo que señala, ese relato, y un recorte de una revista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) son los únicos rastros que encontré hasta ahora del campamento militar que montó el Ejército en Tres Almacenes, ese paraje en el que siguen viviendo hoy Nino y su esposa, Valle.

Recién hace unos 10 años, cuenta Valle, pusieron luz eléctrica para las pocas casas que hay a la orilla de esa calle de tierra de Tres Almacenes. Al final de la calle se instalaron los militares en 1975:

Estaban desparramados, así andaban (…) Ahí comían, dormían, hacían mate en jarro, todo en el camión (Valle –pseudónimo–, entrevista GIGET, marzo de 2006).

En Estrella Roja, el ERP explicaba que el Ejército había instalado ese campamento para custodiar el camino que unía la base militar principal de la zona, ubicada dentro de la propiedad privada del Ingenio Fronterita, con la base secundaria ubicada dentro de otra propiedad privada: la de la Citrícola San Miguel, en la finca Montegrande.

Esa lectura desentrañaba una estrategia militar que, en efecto, existía. Pero junto con ella, existía otra estrategia de más largo aliento. De un modo alegórico, se puede decir que esta otra estrategia buscaba destruir un camino, aquel que unía a los trabajadores el Ingenio Fronterita con los de la Citrícola San Miguel. El intento de destrucción de ese camino se hizo a través del terror.

Ingenio azucarero en Tucmán. Foto: Fondo documental Tucumán Arde. Archivo Nacional de la Memoria

Cuando la dictadura militar instaurada en 1966 produjo el cierre de 11 de los 27 ingenios que existían en la provincia, el Ingenio Fronterita no sólo se mantuvo en pie sino que fue uno de los beneficiarios directos de ese marasmo. Por un lado, despidió trabajadores e impuso peores condiciones salariales y de empleo a quienes continuaban ocupados. Por el otro, y luego de unos pocos años de caída, comenzó a recuperar su producción y casi la duplicó para 1973, convirtiéndose en uno de los grandes ganadores de ese proceso de concentración y centralización del capital.

Los perdedores fueron los de siempre: 250 mil tucumanos tuvieron que emigrar en busca de sustento, aumentó la desocupación, la pobreza, las enfermedades y la mortalidad infantil en la provincia. Y creció, también, la resistencia. Fueron esas mil y una maneras de movilización y organización las que arrancaron algunas de las medidas paliativas que el gobierno puso en marcha frente a la crisis social que había generado, medidas que estuvieron lejos de resolver el daño estructural.

Entre esas medidas, hubo políticas de incentivo para la radicación de nuevas fábricas. Fue así como se instaló, por ejemplo, GRAFANOR, la fábrica donde trabajaba Nino. También hubo algunos incentivos para actividades ya existentes, como sucedió con la citricultura. Fue en el marco de esas políticas que la Citrícola San Miguel compró en 1968 la finca Montegrande, donde luego funcionó un Centro Clandestino de Detención.

En estas distintas fábricas y lugares de trabajo que se abrieron o tomaron más relevancia luego del cierre de ingenios hubo una rápida activación y organización gremial. Es que estos lugares recibieron a muchos de los trabajadores que venían del azúcar y traían consigo varios años de vida sindical. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Famaillá, por ejemplo, creció, obtuvo su personería gremial y se radicalizó bajo la conducción de Juan de la Cruz Olmos, quien había sido secretario general del sindicato del cerrado Ingenio Mercedes.

Este fue el caso, también, de los obreros de la Citrícola San Miguel. Muchos de los ex trabajadores del Ingenio San José y su zona de influencia terminaron trabajando en las fincas de esa citrícola ubicadas en zonas aledañas a la capital. El sindicato azucarero jugó un rol clave en la organización de esos trabajadores del citrus. Lo mismo sucedió en Famaillá, donde el sindicato del Ingenio Fronterita dio impulso a la organización de los trabajadores de la finca Montegrande, luego de que ésta fuera adquirida por la Citrícola San Miguel.

Con este breve recuento he querido ilustrar que el cierre de ingenios, ese laboratorio neoliberal que buscó imponer la miseria planificada –al decir de Walsh– tuvo tan solo una victoria táctica. Las bayonetas y represiones masivas que lo acompañaron no alcanzaron para doblegar a los trabajadores. La coyuntura abierta con las elecciones de 1973 demostró que estaban dispuestos a revertir la derrota que habían sufrido.

Esa tenacidad no se explica por la confluencia en tiempo y espacio de miles de héroes. Era el resultado, más bien, de años de lucha que habían construido de manera trabajosa y contradictoria una manera de ser, hacer y estar en el mundo de los sectores populares, una politicidad cotidiana que era profundamente disruptiva para las necesidades del capital. Y era, a la vez, el sustrato del que surgieron las corrientes que se propusieron como horizonte un cambio radical del orden social.

Para destruir esa politicidad cotidiana se requería mucho más que la habitual represión e, incluso, mucho más que el asesinato político. Se requería un tipo de violencia estatal diferente cuyo norte era transformar esas formas de ser y hacer, convertir grupos en series, masas en individuos fragmentados y aislados, solidaridad en competencia. Ese nuevo tipo de violencia estatal, como es sabido, tuvo como principal instrumento la política sistemática de desaparición forzada y su correlato, el campo de concentración.

Como lo han señalado los propios sobrevivientes y teorizado distintos científicos sociales, el campo de concentración está instalado en el medio de la sociedad, “del otro lado de la pared”, pero como un secreto a voces. Secreto que se conocía por los relatos de los sobrevivientes, pero también por la infinidad de huellas que el sistema clandestino insinuaba o mostraba.

En ese carácter de “realidad negada-sabida” radica la potencia del mensaje del campo de concentración: insinúa a la sociedad lo que puede hacer el poder con los cuerpos. Junto con ese mensaje aterrorizante, múltiples medidas disciplinantes y persecutorias atravesaron la sociedad de punta a punta buscando generar cuerpos obedientes y sumisos, faltos de iniciativa propia y dispuestos a aceptarlo todo.

En lo que sigue, quisiera retomar el funcionamiento de aquel campamento militar en Tres Almacenes para mostrar otra forma posible que adoptó ese “mensaje hacia afuera” de los campos de concentración. Una forma que, en ocasiones, se parece menos a una pared que separa y más a ramificaciones, puntos de apoyo y relevo que construyen la capilaridad del terror.

Pueblo vecino a un ingenio azucarero en Tucumán.

Foto: Fondo documental Tucumán Arde.

Archivo Nacional de la Memoria

La zona en la que vivía Nino estaba a cargo de la Fuerza de Tarea Rayo que había montado dos Centros Clandestinos de Detención propiamente dichos: los Conventillos ubicados en el predio del Ingenio Fronterita, por donde pasaron alrededor de 50 personas, y la Administración de la Citrícola San Miguel, donde estuvieron recluidas unas 10 personas. Pero además de esos dos lugares, la Fuerza de Tarea montó varios campamentos militares como el de Tres Almacenes.

A diferencia de los CCD, estos campamentos no tenían como función central alojar y torturar a los secuestrados. Lo hacían, pero marginalmente. Su tarea principal consistía en controlar y hostigar la población de su entorno. Así lo cuenta Valle, la esposa de Nino, para quien el secuestro de su marido fue una de un rosario de vejaciones que padecieron:

Si yo salía con el chico, las veces que salía, [los militares] me le sacaban el pañal. Una vez vamos, y a la camioneta donde íbamos le han roto, le han despegado el asiento ¿Ha visto esas rastrojeras viejitas con resortes en los espaldares que había antes? Han sacado todo, el pasto, todo. “¿Qué tenés?” A un perro que llevaban atrás de la camioneta le abrían la boca. A un colchón de una cunita de mi cuñada lo han destrozado. Y a nosotros contra la pared, con el caño de la escopeta ahí. “No tienen los documentos”. “Pero si vamos al médico, llevamos a los chicos”. “No importa”, dice. Y así nos tenían, ¿ves? Y si salía dos o tres veces al día, lo mismo ahí en la esquina. Problemas, que para dónde van, que a qué hora van a volver, que vayan y vuelvan ya, que a qué médico van, que esto... Una persecución… constantemente (…) Me revolvían todo… Todos los días me revolvían los colchones, el ropero, todos los muebles que tenía. A la mesa esa la daban vuelta a ver si yo tenía algo metido ahí. ¡Armas, armas buscaban! (Valle –pseudónimo–, entrevista GIGET, marzo de 2006).

Controlaban sus movimientos, controlaban sus pertenencias, controlaban su vivienda. Cuando querían irrumpían en su casa para usarle el baño, para apuntar a todos los invitados a una fiesta de cumpleaños o para revisar los muebles y revolver todo. Le hacían sentir que ese territorio tan personal, el propio hogar, y también el propio cuerpo, no le pertenecía, sino que estaba a merced de la voluntad del perpetrador:

¿Sabe esa cara que tenían? Parece unos… Eran unos perros (…) a mí jamás, jamás de los jamases me han dirigido la palabra. Siempre apuntándome. ¿Qué les puedo pelear a ellos? Nada. Indefensa y con la criatura chiquita (Valle –pseudónimo–, entrevista GIGET, marzo de 2006).

Era casi una política de construcción de impotencia. Valle cuenta que en un momento se fue de su casa con su hijo por temor. Y dice, también, que a su esposo le ha agarrado un trauma:

Él ha vivido toda la tensión esa de los militares, la ha vivido en la calle, aquí en la casa, y eso le ha ido haciendo daño. Porque… yo me acostaba y al otro día tenía que empezar a verlos a ellos. Y que no sabía si me iban a matar a mí, a mi hijo, qué iba a pasar. No se duerme, se traumatiza la persona. Eso le ha agarrado a él, un trauma (Valle –pseudónimo–, entrevista GIGET, marzo de 2006).

En el testimonio se advierten unas modulaciones y unas continuidades: el secuestro y tortura de Nino aparece todo el tiempo diferenciado, pero, al mismo tiempo, inserto en el continuo de las múltiples vejaciones que sufrieron en su hogar. Y que sufrieron también sus vecinos. Cuando secuestraron a Nino, se llevaron al vecino José Jacinto Sion. Aunque no estuvieron juntos, ambos fueron golpeados y torturados por los efectivos de ese campamento. Según Valle, los militares acusaban a Sion de andar con los extremistas. Ellos creen que sí tenía vínculo con el PRT-ERP. Ese dato no podemos confirmarlo, pero sí sabemos que Sion era dirigente del Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del Ingenio Fronterita y que fue secuestrado tiempo después mientras iba en bicicleta a su trabajo. Su familia lo buscó en bases militares y comisarías. Más tarde sufrieron un allanamiento en su casa, donde los hijos de Sion fueron golpeados. Desde ese momento, Sion permanece desaparecido. Por la documentación de los servicios de inteligencia, se sabe que su ejecución fue decidida por la llamada Comunidad Informativa de Inteligencia. Este tipo de acciones ya no estuvo a cargo de esos efectivos del campamento de Tres Almacenes.

En esta breve descripción he querido mostrar que, así como la construcción de esa politicidad transversal a la clase trabajadora se forjó en las experiencias cotidianas de trabajo, de vecindad, de familia y de tiempo libre; el terror también buscó esa capilaridad. No se conformó con aquellos lugares que fueron el corazón de su operatoria, los centros clandestinos de detención, sino que multiplicó prácticas y espacios que ramificaron e hicieron llegar ese terror hasta la puerta de cada hogar, hasta el centro de cada persona.

La función del campamento militar de Tres Almacenes no era, claramente, capturar y desaparecer personas. De hecho, el secuestro y posterior desaparición de Sion corrió por otros carriles. No obstante, los efectivos de ese campamento militar secuestraron y torturaron al menos a dos vecinos de ese caserío, un número nada despreciable si se considera que Tres Almacenes estaba compuesto por unas pocas casas.

El límite entre las vejaciones cotidianas y ese momento de reclusión y tortura (aun cuando haya sido en el monte y no en un espacio claramente delimitado como CCD) se manifiesta en el relato, aunque no se le termine de poner nombre. Pero el borde por momentos se vuelve difuso: el control hacia afuera, el hostigamiento, la violencia contra los cuerpos y contra las cosas aparecen como el trasfondo permanente (como la función principal, diría) sobre el cual se recorta el momento de reclusión.

Antes que excepciones a los CCD, estos lugares como Tres Almacenes pueden ser pensados como parte de un entramado donde los muros cerrados de los CCD dejan paso a las ramificaciones, canales, relevos o puntos de apoyo que pueblan ese espacio que separa al CCD de la sociedad, haciéndolos parte de una misma trama.

*Ana Jemio es Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG), Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Compartir

Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista

Por Mabel Bellucci

Sin cadenas

Por Sebastián Scigliano