14/05/2017

El exilio interior, en primera persona

Las noches ciegas

Por Noemi Ciollaro

Fotos Aldo Frongia

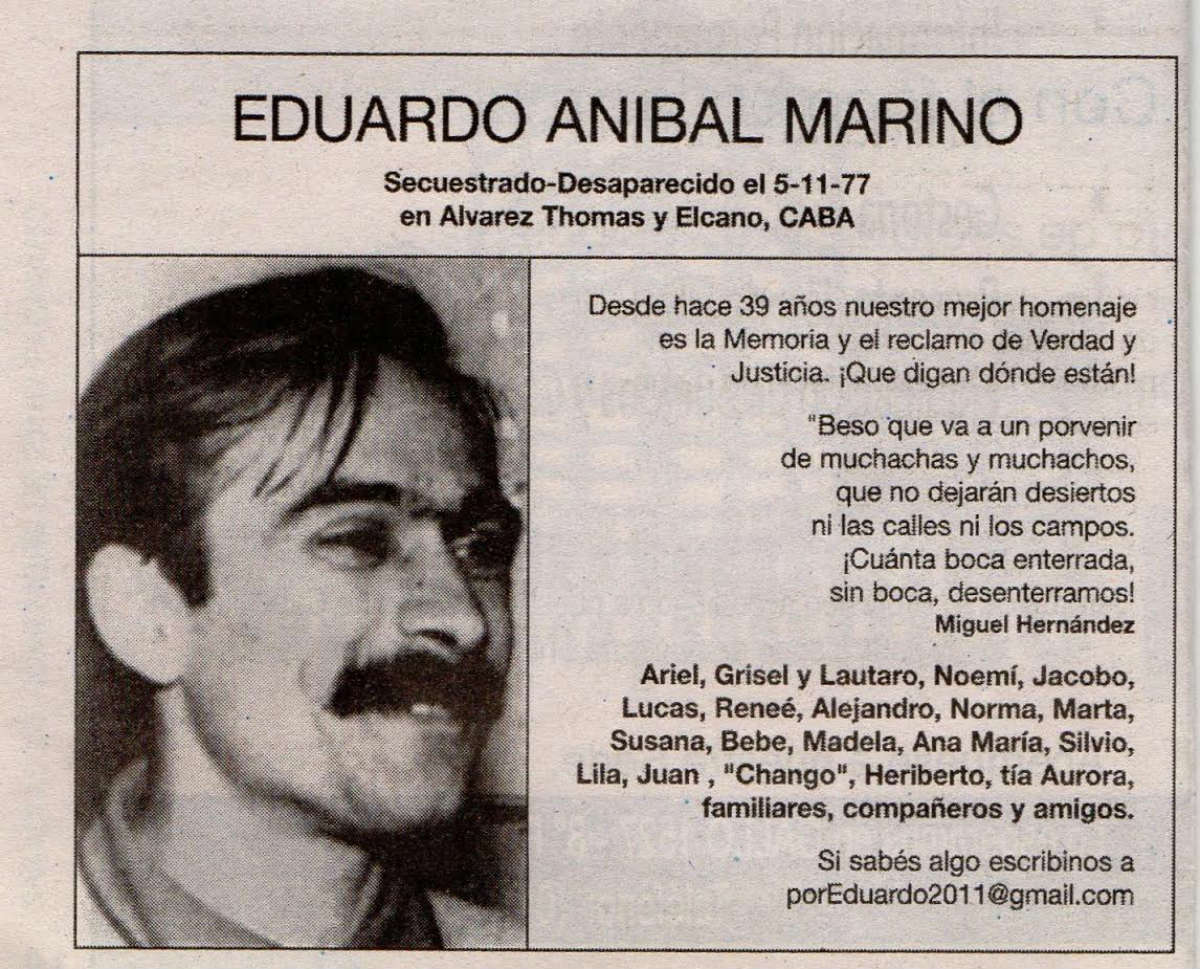

Ningún destierro es igual a otro. El de la autora de este texto fue fronteras adentro, cuando en la Argentina no se podía “respirar hondo”. Con su compañero secuestrado delante suyo y de sus hijos en una transitada esquina porteña, la periodista de Las 12 recuerda aquí el significado del miedo y de la soledad, pero sobre todo la temible sensación de que la calle puede ser una emboscada.

Nos quedamos solos. Nuestros compañeros pasan a la clandestinidad, se exilian, desaparecen, son asesinados. Decidimos quedarnos, aunque decisión no es la palabra exacta. Las circunstancias se van complicando, los padres enfermos, la falta de pasaportes y dinero, mi embarazo a fines del ’76.

Ya no hay ni con quién militar. Es una vida chiquita. Desconocida. Hagamos lo que hagamos, seguimos corriendo peligro, la sensación de catástrofe está presente, aunque simulemos que no pasa nada. La calle es una emboscada.

Quedaron unos pocos amigos no militantes y parte de la familia, algunos se apartaron por miedo. Yo trabajo obsesivamente en el diario, eso me hace bien; Eduardo en una empresa de computación; y diseña también obsesivamente la maqueta de la casa que imagina para reformar la nuestra, vieja y con ocho años más de crédito a pagar.

Hacemos como si no pasara nada, pero la angustia y la nostalgia son enormes. Él cada tanto se ve con algunos compañeros con los cuales yo no milité, es poco lo que me cuenta.

Mi embarazo es una alegría en medio de la desolación. Pero el ’77 es un año feroz, hay una represión enloquecida, son miles los desaparecidos, los asesinados, nacen las Madres de Plaza de Mayo, se agrupan los familiares, ya se sabe que existen los centros clandestinos. Nos hablan de un contacto para obtener pasaportes, pero fracasa.

En el diario son frecuentes las instrucciones de no nombrar a personajes peronistas, de izquierda o de cualquier filiación perseguida por la dictadura. A su vez llegan listas de intocables, estrellas de TV, señoras que almuerzan, actrices, bataclanas, gente de la cultura, todos apologistas del gobierno de facto.

El cerco se va cerrando cada vez más, familiares de compañeros que ya estaban en el exilio van siendo secuestrados. En el fondo de casa, con enorme dolor quemamos libros, revistas, colecciones de fascículos, cartas, grabaciones, fotos.

Cada vez que alguien nos avisa que cayeron compañeros conocidos, abandonamos la casa. Tenemos un bolso preparado con alguna ropa, mamaderas, unos juguetes y los papeles indispensables. Los compañeros en el exilio nos mandan a decir que encontremos la forma de irnos. El terror se extiende, van a las casas y si no encuentran a quien buscan se llevan a los padres, los hijos, los abuelos, los amigos. Roban, torturan, asesinan, aparecen cadáveres flotando en el río, en el mar.

De nada sirven las voces que se alzan desde otros países, ni las denuncias de los familiares de desaparecidos y los organismos de Derechos Humanos.

Ya no se puede respirar hondo. De pronto te encontrás a algún compañero o compañera por la calle y no te saludás, pero se hace evidente la sorpresa en los ojos: “¡todavía estás aquí!”; es el pensamiento que no se vuelca en palabras. Y si te saluda es de terror, porque es posible que lo haga obligado por los represores que ya lo tienen cautivo, explica una de las Madres que viene al diario a hacer una denuncia; y eso, la sospecha de que el otro puede ser un entregador o pensar que yo lo soy, provoca un dolor y una vergüenza inconmensurables.

Mi embarazo avanza y las horas más tranquilas las paso fuera de casa, en el diario, como si allí estuviera protegida. Eduardo me viene a buscar a la salida, oscurece y el centro se pone más denso. Es mejor guardarse. Se acabaron los bares de Corrientes, los cines, las caminatas, los encuentros barulleros y las mesas largas, el bowling, la costanera y eso de saber que los sábados a la nochecita, aunque no teníamos celulares ni cita previa, nos cruzábamos igual.

En agosto de 1977 nació Lautaro, grabamos un casete en el que Eduardo comenzó a hacer de relator ni bien rompí bolsa, Salimos para el sanatorio con Grisel, era de noche, queríamos que Norma y Sergio, dos compañeros exiliados en México, tuvieran el minuto a minuto del nacimiento. Habían partido dándome un último beso en la panza.

Qué distinto todo, otro mundo. Cuando nació Grisel, en el ’74, las enfermeras nos retaban por la cantidad de gente que había en la habitación. Ahora, con Lautaro, sólo la familia y un par de amigos. Hermoso Lautaro. Bella y celosa Grisel.

La licencia por maternidad me deprime. Estar todo el día en casa se me hace cuesta arriba. A la mañana despedimos a Eduardo cuando se va a trabajar y Grisel le grita “¡chau bambino!” y agita su manito, pegoteada a su papá. El y yo nos miramos fijo, sólo pensamos si volveremos a vernos. Pero no lo ponemos en palabras. No, no se puede respirar hondo.

La represión arrecia. Voy con los chicos a lo de mis suegros o al diario y me quedo un rato largo allí. Mi papá y Blanca, su mujer, se vienen unos días de Santa Fe y paran en casa. Me reanimo un poco, no quiero que se vayan, papá está embobado con su nieto y adora a Grisel, Blanca es una mujer a la que quiero mucho, muy perceptiva, se da cuenta de que no estamos bien, me propone que nos vayamos unos días a Santa Fe. Pero Eduardo no puede dejar el trabajo y no quiero que se quede solo. Vivimos en un corralito, mejor no romper la rutina. Mejor no llamar la atención. Mejor pasar desapercibidos. Mejor ser invisibles.

Quiero que se termine mi licencia. Recibimos cartas del exilio, nos juntamos a la noche a leerlas después de retirarlas, no llegan a casa por seguridad. Nos avisan que han caído compañeros que estaban clandestinos. Nos embarga la incertidumbre.

Y cambiamos de tema. Vamos a mirar la maqueta gigante que Eduardo arma en la mesa de la sala y empezamos a pelear por cómo va a ser nuestra casa cuando la reformemos. Y así.

Es 5 de noviembre, sábado, Eduardo sale a comprar una cortadora de pasto, llovizna y tarda mucho, me pongo histérica. Anoche llegó muy angustiado, me dijo que lo iban a matar y que yo tenía que cuidar a los chicos y rehacer mi vida. Le quise arrancar una explicación y no hubo forma. Me enojé. Sentí espanto. Esta mañana me dijo que no pasaba nada, que estaba agotado, que había dicho boludeces.

Después de almorzar salimos a hacer unas compras al supermercado y a dar una vuelta en el Citroen con los chicos. Cantamos canciones que Grisel aprende en el jardín de infantes. Nos reímos.

Estamos volviendo a casa por Alvarez Thomas. De pronto se nos pone a la par y nos pasa un Falcon blanco sin chapas, con cuatro tipos adentro. Eduardo me grita “¡no los mires!”. Nos cruzan el auto en medio de la avenida, se bajan tres de civil, armados y nos rodean. Uno alto, morocho, de bigotes y anteojos negros abre la puerta del lado de Eduardo y mientras le apunta a la frente lo quiere bajar. El se resiste, grita, los otros dos nos apuntan con Itakas a los chicos y a mí. Eduardo es arrastrado a culatazos hasta al Falcon, grita, yo grito. Lo tiran en el piso del asiento de atrás. Intento dejar a Lautaro en mi asiento, pienso que me llevan también. “Quieta que te quemo”, aúlla el pelirrojo apuntándome en mi sien. Y corren hacia el Falcon que arranca a contramano por Elcano, mostrando las armas por las ventanillas.

Los chicos y yo bajamos del Citroen en el medio de la calle. Los mantengo apretados. Solos en un mar de autos y gente que toca bocina y pregunta y pregunta. Dicen que había otro Falcon más atrás. No me acuerdo más. Black out. La gente empuja el Citroen hacia la vereda. Las bestias se llevaron las llaves.

En la próxima escena, estamos parados en una esquina con Grisel de la mano y Lautaro en mis brazos esperando que nos venga a buscar Daniel, un amigo entrañable que esa noche iba a comer en casa. No es militante, lo llamé desde un teléfono público y le dije lo que pasó, que no vaya. Me hace jurar que lo vamos a esperar, que no vamos a movernos de ahí. Inconsciente, humano hasta la médula. Cae la noche, los chicos lloran, yo no. Soy una estatua de sal. Llega Daniel.

Hasta hoy, 2017, casi 40 años, lo único que sé es que esa noche a Eduardo lo habrían llevado a Coordinación Federal y que al día siguiente ya no estaba allí. Pero ni siquiera esa fuente fue comprobable, no hay registro.

...

Llegó el espanto, el abismo de la incertidumbre eterna, la espera lacerante, inútil. El abandono de todo lo conocido. El tiempo de perder, de seguir perdiendo, como si eso fuera un destino absoluto. Abandonar la casa, las pocas costumbres que ya nos quedaban, las palabras, las miradas, la tibieza en el alma. Regalar a Drugo, nuestro perro. Se borraron las sonrisas. Llegó el llanto espeso de mis hijos, la ausencia de respuestas, el alejamiento de los pocos cercanos que quedaban. Los reproches de mi suegro, el dolor de mi padre, mi incapacidad de derramar una sola lágrima. Me sequé. Apretaba los dientes, buscaba un lugar en el que refugiarnos, los tres solos; lo conseguí a través de unos amigos queridos, no militantes. Un departamentito mínimo, dos camitas, una cuna.

Mis hijos llevaban debajo de su ropa, colgada del cuello, una cinta con un cartelito con sus nombres, apellidos, teléfono y dirección de mis suegros y de una gran amiga, Reneé, por si me pasaba algo, aunque ya se sabía que también desaparecían chicos en los operativos.

Terminé mi licencia por maternidad y regresé al diario. Claudia, una amorosa prima de Eduardo, cuidaba a los chicos mientras yo trabajaba. Eso fue como un remanso. No me alcanzará la vida para agradecer la actitud de mis compañeras y compañeros, en ése y en los otros medios en los que trabajé en los años que siguieron. Si existe la solidaridad, la encontré entre ellos, aún corriendo riesgos por mí. Compartiendo notas con los reporteros gráficos, con los choferes, tragándose el miedo, alentándome, cuidándome.

Desde el exilio llegaban cartas instándome a que abandonara el país con los chicos, que pidiera asilo político en Italia como hija de italiano. No lo consideré en ningún momento. Había que buscar a Eduardo, por todas partes, golpeando puertas oficiales y extra oficiales, acudiendo a “influyentes”, haciendo todo lo que iba surgiendo desde las entrañas de quienes teníamos familiares desaparecidos, como las Madres que fueron quienes marcaron el ancho camino que hasta hoy transitamos.

Mi familia materna se apartó indignada. Me recriminaron mi militancia. El miedo teñía y disfrazaba todo. Con mi suegro había tirantez, era un viejo militante del PC de un machismo recalcitrante. Mi suegra, querida Angélica, se fue enfermando. Todos los viernes repasaba ropa de Eduardo, la acomodaba en un bolso y esperaba que llamaran desde alguna cárcel. Se había pasado la vida llevando paquetes y visitando a sus hermanos, a su marido y a su único hijo, todos militantes.

Fuera del diario y mis compañeros de trabajo el mundo me resultaba intolerable. Era vivir pisando un campo minado. Y el silencio irreductible sobre el destino de los desaparecidos y el discurso torturante de los milicos asesinos. No, no se podía respirar hondo.

Grisel escenificaba con autitos y muñecos el secuestro de Eduardo y repetía: “mami, tendríamos que haber tomado un colectivo y seguir al auto de los malos que se llevaron a papá… ¿Cuándo va a volver papá?”. Y así por años, hasta que un día, no recuerdo bien la fecha, alrededor del ’82, les dije: “papá no va a volver, lo mataron los malos”, por consejo de una psicóloga. Las preguntas siguieron muchos años más. Los psicólogos tampoco coincidían en qué decir.

No sé, realmente no sé cuándo yo misma empecé a creer en eso. Y la vida seguía. En plena dictadura armamos una agrupación con compañeros y compañeras periodistas. Resistir fue lo que nos mantuvo más enteros, más dignos, más humanos. La resistencia me dio un horizonte en medio de esa aridez mortal.

...

El Mundial ’78 marcó un punto de inflexión. La noche final, cuando gran parte del país salió a festejar, tuve una hemorragia estomacal. Exploté internamente y empezó a rondar mi cabeza la idea de tomarme un descanso, de poner distancia de alguna manera. Pero la situación no era fácil, ni con los chicos, ni con los trabajos. A esa altura tenía el diario y dos lugares más donde escribía porque no me alcanzaba lo que ganaba. Pasó mucho tiempo, casi un año hasta que se presentó una oportunidad que combinaba trabajo y distancia.

Estaba dispuesta a hacerlo, mi papá y su mujer podían venir a quedarse con mis hijos, una cierta rutina de aparente normalidad estaba establecida en lo cotidiano. Grisel iba al colegio, Lautaro al jardín y los cuidaba una señora mientras yo no estaba. Nos habíamos mudado a un departamento más habitable. Me faltaba una sola cosa: la propuesta de trabajo era fuera del país. Yo no tenía pasaporte, pequeño detalle. Pasaron meses hasta que, gracias al apoyo y el reclamo del diario, me citaron para que lo retirara.

Después de cuatro horas de espera y preguntas tan ridículas como “¿dónde está Eduardo Marino?”, tuve el pasaporte en mi bolso. Las cervicales me estallaban si giraba la cabeza. Bajé las escaleras y crucé el patio de las palmeras del Departamento Central de Policía Federal. Entregué el permiso de salida sellado y a la una de la mañana atravesé la puerta. En las explanadas de Moreno había Falcon de todos los colores. El sonido seco y violento de las puertas y los baúles activó más mi adrenalina, y el cerebro comenzó a dispararme imágenes como esquirlas en una película interior repetida hasta el agotamiento. Como quien no tiene apuro caminé hacia avenida Belgrano sin mirar atrás. Casi sin respirar. Me esperaban dos compañeros.

Dos días más tarde tomaba un avión a Johannesburgo y después otro a Rhodesia, en Sudáfrica. Me mandaban a cubrir la asunción del primer ministro negro, Abel Muzorewa. Cualquier lugar era mejor destino que mi propia tierra. En ese país que estaba en guerra entre blancos y negros y que casi nadie sabía dónde quedaba, esperaba encontrar algo parecido a la paz.

Dejé cartas, muchas cartas. Para mi padre, para mis hijos. Para el padre de mis hijos, por si aparecía. Dejé dinero para que no les faltara nada. Dejé recomendaciones y promesas.

Sentía una necesidad violenta, dolorosa, de tomar distancia. De volver a respirar en alguna parte del mundo. Tampoco me importaba ir a cubrir una guerra ajena, no buscaba seguridad física, necesitaba descansar de mi país convertido en una fosa clandestina.

“Estás loca” me decían mis compañeros, “mirá si te matan, tenés dos criaturas chiquitas”. No, ellos van a estar bien. Mejor que conmigo: yo soy un fantasma. Pero por lo menos no me van a matar éstos, prefiero que me maten otros. Además, ¿no ven que a mí no me mata nadie? Yo quedé para contar, para hablar bajito de lo que pasó y sigue pasando. Y estoy muy cansada. Cuando vuelva sigo con todo, van a ver. Y voy a traer unos pesos, tengo muchas deudas, me van a pagar bien; les voy a traer juguetes a los chicos.

El 23 de abril de 1979 a la noche despegó el avión desde el aeropuerto de Ezeiza. Hasta último momento temí que alguien me parara, que alguien evitara que me fuera. Pero no.

...

Compartir

Te puede interesar

¿Quién soy?

Por Itzel Bazerque Patrich

Oscar Masotta, mi maestro

Por Norma Tortosa

Fotos La teoría como acción / Gentileza del Parque de la Memoria

- Temas

- Exilios

- Terrorismo de Estado