01/04/2017

La niñez más allá de los mapas

Transterradas: la infancia en el exilio

Por Carola Saiegh Dorín - Marisa González de Oleaga y Carolina Meloni González

Fotos Hernando Gómez Gómez

Las autoras, ellas mismas hijas del exilio, elaboran un archivo textual y audiovisual que intenta resignificar esa experiencia traumática del destierro infantil. Así, pretenden visualizar a los niños/adolescentes desplazados desde las adultas que son hoy en un trabajo que no tiene cierre y que se proyecta hacia las migraciones forzadas que están teniendo lugar ahora y en el futuro. "Por nosotras y por los que vendrán", resumen su iniciativa.

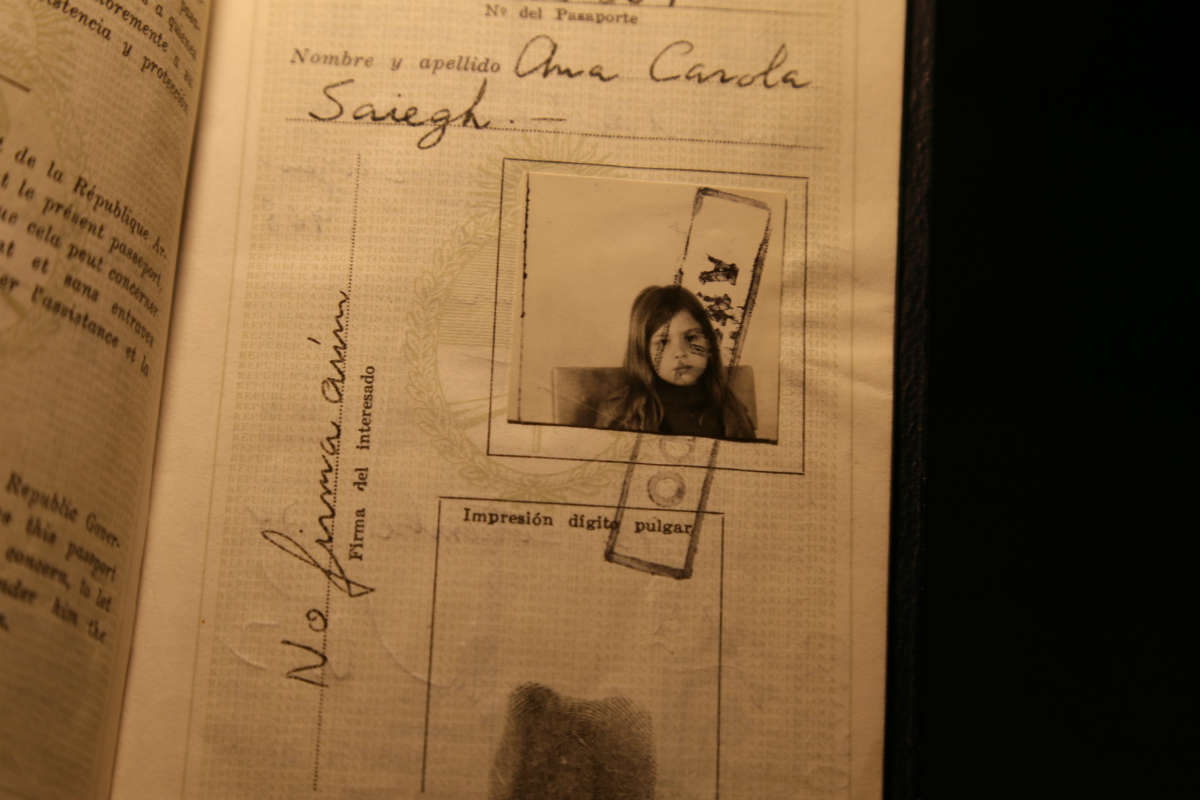

Primer pasaporte

Del archivo personal de las autoras

Si se revisa la literatura sobre la última dictadura militar en la Argentina se podrá detectar fácilmente que el exilio no ocupa un lugar destacado. Como señalara una conocida activista por los derechos humanos y sobreviviente de la ESMA: “El exilio nunca ha sido un tema en la Argentina”. Ni los trabajos historiográficos o sociológicos ni ese otro género, el testimonial, tan en boga en las últimas décadas, han conseguido sacar a la temática del exilio de un muy discreto segundo plano. Pero si sorprende el poco interés relativo que el exilio argentino ha generado en el mundo académico y la poca difusión de la experiencia de los protagonistas, sorprende aún más el silencio que pesa sobre el exilio argentino en Madrid. Siendo la capital de España uno de los lugares más importantes de la diáspora y escenario privilegiado del enfrentamiento entre emigrados políticos y la larga sombra de la dictadura militar, el exilio argentino en Madrid no ha recibido la atención que merece.

Pero no es la única ausencia. Habiendo sido el exilio argentino un desplazamiento familiar se ha hecho poco hincapié en la experiencia vivida por niños y adolescentes. En una época en la que los destierros forzados son una de las escenas más características del panorama político parece necesario recrear esas otras experiencias pasadas y hacerlo desde esa perspectiva poco tratada, la de los niños y adolescentes. Generalmente cuando se piensa en este grupo se repara en los peligros que corren pero se liga su destino -material- al de sus familias. ¿Cómo procesan o incorporan los niños estos movimientos forzados? ¿Cómo viven la irrupción de lo inesperado y el quiebre de la expectativas? No nos engañemos. No se trata de un problema individual sino de uno de naturaleza política y colectiva. ¿Qué sabemos de los niños exiliados o forzados a desplazarse a otros países? ¿Qué dicen estos niños y jóvenes de sus destierros? ¿Es que no hay un relato propio de los niños desplazados? Y de haberlo ¿Cómo es ese relato?

Del diálogo a la historiografía poética

Éste es el punto de partida de nuestro proyecto. Dos niñas y una adolescente que vivieron el destierro en distintos momentos de sus vidas intentan recrear esa experiencia convocando fragmentos de una subjetividad infantil perdida. A pesar de las diferencias de los casos hay una premisa común: el desplazamiento sobreviene, irrumpe como una decisión de los adultos (sean padres o los que ejerzan ese papel) y los niños/adolescentes no pueden decidir (no podría ser de otra manera) sobre la pertinencia de una decisión que, muy probablemente, les salvó la vida. No decidieron pero tuvieron que hacerse cargo de las consecuencias de la decisión de sus padres. Indagar en cómo experimentaron esa situación es el primer objetivo de nuestro experimento. No para buscar generalidades; menos, para dar un panorama cerrado de nuestra experiencia. No. Nuestra pretensión es otra y apunta hacia una resignificación de ese proceso confuso y doloroso que se llama exilio. Una suerte de diálogo entre pasado y presente, entre lo que (nos) pasó y lo que (les) está pasando a otros. Pero ¿Cómo comenzar ese trabajo personal? ¿Cómo darle un lugar a esa herida en el flujo de la experiencia?

En un artículo recientemente publicado intentamos revisar el concepto de exilio historizándolo, evaluando las condiciones históricas -y, por tanto, contingentes- en las que ese concepto apareció, como un producto de la tradición occidental para, a continuación, encontrar otras tradiciones, seguramente menos hegemónicas, con las que dialogar. ¿Podría el exilio -como expulsión- transformarse en una suerte de pasaje provechoso entre culturas? ¿Podrían esas niñas exiliadas convertirse en transterradas después de los trabajos de la memoria? Y éste es el segundo objetivo del proyecto. Provocar un cambio, elaborar y reincorporar eso que (nos) pasó de otra manera para poder compartirlo, luego, con los desterrados del presente. Pero no se trata ni de una actividad terapéutica individual ni de la consabida interpretación de la historia/memoria como maestras de vida. Nuestro proyecto nació con clara vocación política y de nuestra experiencia lo que nos interesa poner en valor es su diferencia. ¿Para qué? Esas zonas del pasado (y la metáfora espacial no es arbitraria) en donde anida la diferencia (de contexto, de elección, de posición subjetiva) son las que arrojan luz, las que permiten ver y entender lo familiar de otra manera, posibilitan que lo conocido y naturalizado entre en turbulencia y pueda ser visto y oído de otra forma. Escuchar o leer el impacto de un sonido en las experiencias de los otros puede llevar a reparar en lo auditivo como registro de lo propio, iluminar eso que estaba en penumbra.

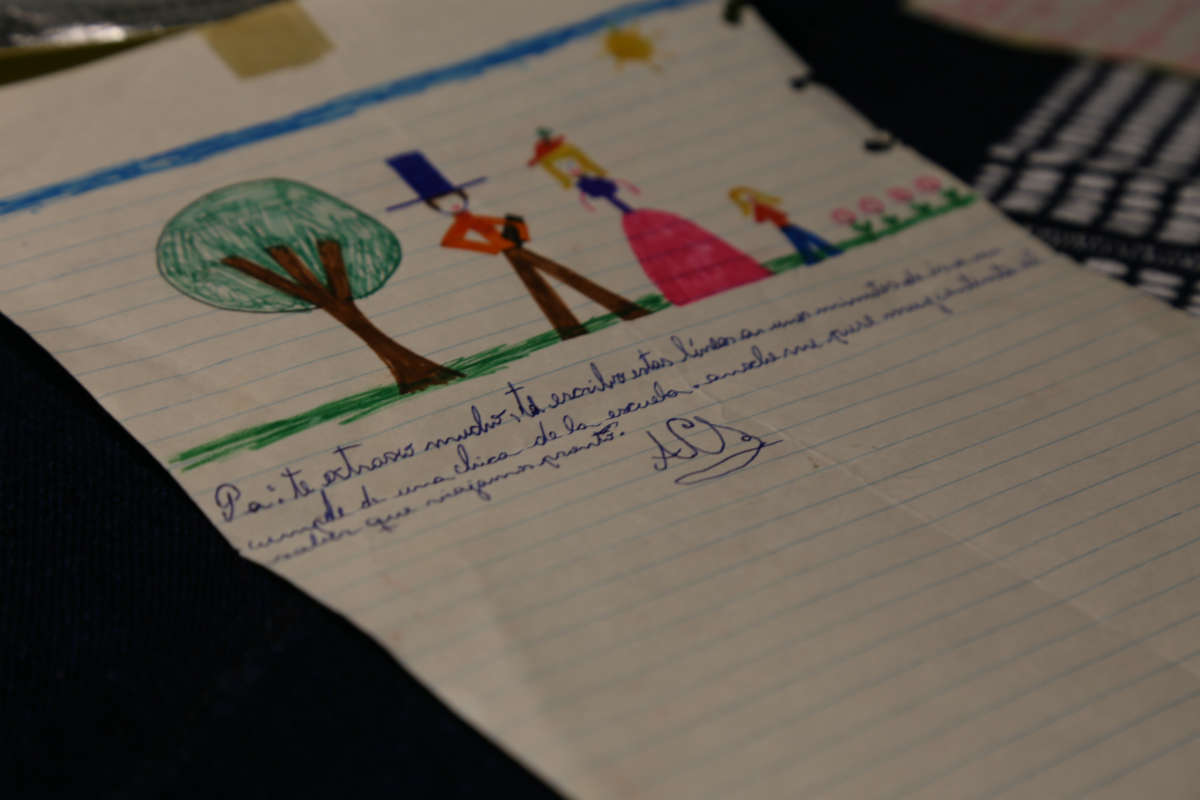

Carta a papá

Del archivo personal de las autoras

En esta forma de lidiar con el pasado (una entre muchas), esta manera particular de entrar en diálogo con las experiencias de los otros, en la que no es la apropiación -la conversión o traducción de la diferencia en identidad- sino la fricción -la aceptación de la irreductibilidad de la diferencia y su potencial desestabilizador-, se podría llamar historiografía poética. Historiografía, en la medida que es una escritura y reescritura del pasado y poética porque opera más como inspiración que como asimilación. Algo de esto está muy presente en nuestro experimento. Friccionar con los relatos de la experiencia de los otros significa en este contexto generar un diálogo del que uno no sale como entró. Un diálogo que permite reconstruir los muchos presentes del pasado y, de esa manera, descerraja e historiza el presente. En ese proceso turbulento e inestable se van generando ideas, paisajes, intuiciones que antes no estaban ahí, que son producto de ese roce con la diferencia.

Por tanto no se trata estrictamente de una investigación académica sobre los exilios ni tampoco de relatos autobiográficos sobre la experiencia sabida del desplazamiento sino de un cruce de caminos, de una encrucijada, en la que lo colectivo se encuentra con lo personal a la manera de la autoetnografía, utilizando para ello la voz media, esa forma pronominal casi perdida en nuestra lengua. No hablaríamos del desplazamiento sino de nuestra relación con ese proceso. Una experiencia que no persigue contar lo que ya sabemos sino ir sabiendo mientras lo contamos y en ese tránsito narrativo ir construyendo una comunidad porque nombrar ese vínculo es la única manera que conocemos de ponerlo en marcha. Recrear y visualizar esa comunidad informal -la de los niños/adolescentes exiliados/transterrados- es el tercer objetivo de este proyecto. Nosotras pretendemos visualizar a los niños/adolescentes desplazados desde los adultos que somos hoy en un trabajo que no tiene final, que no tiene cierre y que se proyecta hacia los desplazamientos que están teniendo lugar ahora y en el futuro. Por nosotras y por los que vendrán.

Los transterrados forman, por tanto, una comunidad situada más allá de la lógica comunitaria identitaria y territorial; una comunidad que nos permita recuperar y resignificar una experiencia traumática como es el exilio desde otros términos y otras coordenadas: una comunidad sin unidad, una comunidad en la diferencia donde esa no-identidad es la que nos permite recolocar y resignificar el exilio.

Hacia una comunidad de transterrados

Así, la posibilidad de una comunidad de niños/adolescentes vendría marcada, desde sus inicios, por la fragmentación y dispersión de miembros siempre distintos, dispares y no semejantes, cuya única semejanza podría encontrarse en la condición de transterrados. Condición heterogénea por antonomasia, que no solo define, sino que atraviesa estas “subjetividades e identidades” desterritorializadas y fronterizas. Si todo fenómeno de exilio es, en sí mismo, complejo y heterogéneo, una comunidad de exiliados necesariamente habita y reside en esa heterogeneidad, en esa diferencia. La idea de un proyecto como este surge, en cierto modo, de la urgencia y necesidad de hacernos cargo no solo de las similitudes que nos hermanan, sino de las separaciones y disyunciones que nos conforman. Incluso, diríamos, consideramos que la única posibilidad de que dicho proyecto tenga lugar reside en la capacidad para asumir la diferencia y pensar de una vez desde y en la separación que nos constituye. Pensar los vínculos que nos unen y, al mismo tiempo, aquellos que nos distancian. Los transterrados forman, por tanto, una comunidad situada más allá de la lógica comunitaria identitaria y territorial; una comunidad que nos permita recuperar y resignificar una experiencia traumática como es el exilio desde otros términos y otras coordenadas: una comunidad sin unidad, una comunidad en la diferencia donde esa no-identidad es la que nos permite recolocar y resignificar el exilio.

Partimos, pues, de una serie de interrogaciones, las cuales, como hilos rojos, irán conformando nuestro proyecto: ¿Qué significa, entonces, pensar el exilio desde un lado u otro del hemisferio? ¿Acaso podemos replantear, reformular o indicar ciertos puntos, nodos o ejes en común que definan a los niños/adolescentes exiliados durante la última dictadura? ¿Es posible una reflexión sobre la constitución de identidades transfronterizas, híbridas o transterradas? ¿Podemos hablar, acaso, de la existencia de dichas identidades? ¿Qué es, concretamente, lo que las definiría? Si cupiese la posibilidad de definir la infancia misma como cierta comunidad que hemos habitado, ¿Cabría acaso la posibilidad de hablar de una comunidad identitaria de niños transterrados? ¿Qué entenderíamos por esa comunidad? ¿Cómo definir ese espacio en-común, ese hipotético ser-en-común? Y, en definitiva, ¿Cómo daríamos lugar, en tanto que apuesta teórico-política, a una comunidad? Quizás, retomando las definiciones de algunos filósofos como Bataille, Blanchot o Nancy, de una imposible, inconfesable, desobrada comunidad de aquellos que no tienen comunidad de pertenencia. Una alianza o amistad que no procede de la proximidad, sino de la diferencia y la lejanía. Especie de “política de la separación” entre aquellos que solo comparten la indecible experiencia de no tener comunidad.

Carta a Fidel Castro

Del archivo personal de las autoras

En esta búsqueda incesante de puntos de anclaje emerge la idea de un archivo textual y audiovisual de la memoria del exilio infantil. Archivo asimismo heterogéneo y poco ortodoxo, sin ningún afán compilatorio o taxonómico. Archivo, diríamos, sin pulsión archivadora, sino abierto a la propia experiencia de la memoria, al relato fragmentado, a la lógica de la historiografía poética de la que hemos hablado. Archivo de memorias, relatos, experiencias, recuerdos infantiles, voces dispares. Retomando con ello cierta “metodología” benjaminiana, la memoria de lo que fuimos se nos impone, desde esa mirada infantil, como una topografía o cartografía del recuerdo. Cartografía hecha de espacios, de lugares, de fogonazos y momentos discontinuos. Esta memoria fragmentada y topográfica se construye también espacialmente, más que temporalmente, en aquellos lugares y emplazamientos que en algún momento de nuestra infancia hemos habitado, ocupado y recorrido (desde casas de infancia, a escondites de clandestinidad, desde cárceles a centros clandestinos de detención, desde aeropuertos, barcos, estaciones, lugares de tránsito y provisionales, hasta patrias de acogida y casas familiares que nos han protegido).

Centrándonos concretamente en la metodología empleada y el tipo de archivo que estamos configurando, hemos de decir que este posee dos ramificaciones:

- En primer lugar, partimos de un trabajo en el lenguaje y las palabras porque todo relato oral se transforma en otro al ser fijado en la escritura. Presentamos tres relatos autobiográficos sobre las experiencias del exilio infantil. Se trata de relatos narrados siempre en primera persona; asimismo, son narraciones que nos sumergen en historias de infancia y adolescencia en las que cierta resignificación del exilio, así como del regreso y del uso del lenguaje, emergen como condición de posibilidad de supervivencia para estos sujetos transterrados.

- Un segundo eje van a constituirlo los llamados “objetos del exilio”. Cada relato irá acompañado de una serie de objetos de aquella época. La idea de recopilar objetos del exilio tiene como objetivo conectar a través de ellos al sujeto transterrado con esa memoria latente de su exilio. Asimismo, intentaría revivir, a la manera del fogonazo o de arrebato de la memoria, las sensaciones y emociones que cierto objeto provoca y despierta en nosotros: el aroma de nuestro libro de 3º de primaria, la cartita escrita al padre detenido en la Argentina, o, por el contrario, la cartita enviada a un padre que nos espera ya en el exilio, el osito de peluche regalado durante la primera navidad pasada en invierno, la foto, el disco, la muñeca, nuestro primer pasaporte. Objetos cargados de signos, de historia, de memoria, de ternura, de miedos. Objetos que nos acompañaron en nuestras travesías, en las huidas, en los viajes. Y en esos ires y venires nos fueron conformando hasta llegar a ser lo que hoy somos.

Bar frente a la cárcel de Devoto

Del archivo personal de las autoras

Relato 1: Sauf le nom... de Carolina Meloni

Quizás podría decir que nuestro exilio comienza el día en que mi madre recupera la libertad, tras cinco años y medio de cautiverio por su militancia. Ese día, mi abuela y yo la esperábamos impacientemente en un pequeño bar situado en frente de la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires. Desde el interior, recuerdo que el único paisaje urbano que mis ansiosos ojos infantiles alcanzaban a divisar era el muro, infinito y amenazador, del penal, el cual me resultaba bastante familiar. Los primeros años de mi vida, sin contar con el año y medio que permanecí con mi madre en cautiverio en distintas cárceles de la provincia de Tucumán, transcurrieron en trenes de segunda clase en los que mis abuelos y yo recorríamos media Argentina para visitar a mis padres, presos en diferentes cárceles de Buenos Aires. Estos viajes interminables, desde el interior del país, fueron mis primeras experiencias del destierro, de la desterritorialización más desoladora. En los vagones del famoso tren “El estrella del Norte”, que conectaba la Argentina profunda con la capital, comíamos, dormíamos, escuchábamos la radio, compartíamos relatos con otras familias de presos políticos que iban sumándose en las distintas provincias que atravesábamos. Éramos también requisados y controlados por la policía y el ejército, que subía prepotente con sus perros y ametralladoras en diferentes puestos fronterizos interprovinciales.

El 18 de julio de 1980, mientras esperaba a que mi madre saliera de la cárcel en aquel barcito junto a mi abuela, no era aún consciente de que esos oscuros años de visitas, esperas, viajes y pensiones baratas, requisas y canciones de cuna cantadas tras un cristal tocaban a su fin. El reencuentro con mi madre, ya fuera de la cárcel de Villa Devoto, inicia mi infancia transterrada.

La Argentina que dejábamos mi madre y yo, a comienzos de los años 80, se perfilaba tras nosotras también como una gran herida abierta en la que el dolor, el miedo y la muerte se habían hecho cotidianos. Allí se quedaban mis abuelos, mi padre, preso aún en la cárcel de Caseros, ahí quedaba mi pobre tío Hernán, desaparecido con solo 20 años y arrojado ya por esas fechas en el Pozo de Vargas, fosa clandestina en la que sería encontrado casi cuatro décadas más tarde. Dejamos una Argentina herida, golpeada y torturada. Nos fuimos, de ese paisaje desolador, de cárceles y pasillos atestados de familiares, de Centros Clandestinos de Detención que comenzaban a ocultarse, de fosas anónimas que los verdugos intentaban ya esconder. Nos fuimos, mi madre y yo, cogidas de la mano, en un avión, conmovedoramente solas, huyendo del genocidio y del terror político.

Llegué a Madrid con apenas 5 años, de manos de una madre a la que apenas conocía a través de mis visitas a la cárcel y a la que empecé a conocer en el exilio. Aterricé con mi pasaporte no firmado, con un nombre que se modificaría años después, arropada sin embargo por esos apellidos materno-filiales. El exilio, hogar poblado de voces, ecos y risas infantiles, poco a poco, fue dando forma a mi existencia transterrada, marca indeleble que me permitiría llegar a ser quien soy. Extraña morada en la que he decidido permanecer.

Primer pasaporte

Del archivo personal de las autoras

Relato 2: Las sillas plegables de Carola Saiegh

El día en que mi padre llegó a casa y nos contó a mi hermano y a mí que al día siguiente se iría del país para buscar otro lugar donde vivir, la espuma blanca y consistente que llenaba la bañadera nos cubría por completo; jugábamos a ponernos pelo y barbas blancas y toda el agua parecía de chantilly. No puedo recordar las palabras exactas que nos dijo, serio y profundo el semblante, sentado cerca del borde esmaltado, y tampoco sé qué le respondimos, pero la escena la recuerdo como si fuera hoy.

Así son los recuerdos en la infancia, truncos, flashes, fogonazos, como retazos de historias. Antes, desde el año 74 al 76, casi todos mis recuerdos son de vida en la clandestinidad. Cambiábamos regularmente de domicilio, de escuela, siempre sin poder decir mi nombre, ni en qué trabajaban mis padres, ni dónde vivía.

Una de las casas en las que vivimos era una quinta a las afueras de Buenos Aires, donde yo criaba gatos. Por vecino teníamos a un gendarme que, por supuesto, no tenía que saber quiénes éramos ni qué hacíamos allí. Las reuniones de militancia muchas veces tenían lugar en los domicilios y los chicos escuchábamos desde la cama lo que los adultos hablaban como en sordina. Un día, aparecí en mi casa con el hijo del vecino, el gendarme, que era el único niño aparte de mi hermano con quien yo podía jugar en aquel lugar, para que mi padre lo curara porque era médico, ya que se había lastimado en una rodilla. Y es que, ¿cómo guardar tantos secretos en la garganta de un niño?

Con 8 años la idea que uno tiene de un país es difusa, fragmentaria, construida desde la mirada propia y desde abajo, elevada hacia el mundo de los adultos, interrogándolos siempre con la mirada, deseando que respondan también a lo que no preguntamos, atentos los oídos a sus conversaciones. Un mes y cinco días más tarde de aquella noche de junio del 76, mi madre, mi hermano y yo aterrizábamos con nuestros gamulanes en el calor sofocante de Barajas, cargando en nuestros bolsos y valijas todo lo que fuimos capaces de alzar. Desde entonces mi cumpleaños ha caído siempre en verano.

Cuando aún la dictadura impedía contemplar siquiera la idea de la vuelta a la Argentina, mis abuelos venían cada cierto tiempo a visitarnos. Una de esas veces llegaron con un valiosísimo regalo: un cajón de madera que habían fletado en un barco. En aquel cubo de un metro cúbico tuvo que caber toda nuestra historia: aparecieron juguetes recuperados, objetos de nuestras casas anteriores, alguna que otra foto, mi máquina de coser “Norita”, el muñeco de trapo de mi hermano…Mi abuelo serruchó el cajón y lo transformó en una mesa, y ese cajón debió de ser durante muchos años el único mueble pesado que hubo en la casa de mis padres. Todo el resto de los muebles fueron, durante larguísimo tiempo, muebles plegables, como aquellas sillas plegables de madera que aún conservamos. Por si había que volver.

(junio de 1976)

Transatlántico Cabo San Roque

Del archivo personal de las autoras

Relato 3: Entre paréntesis de Marisa González

“Uno nunca vuelve” leí una vez que decían dos psicoanalistas famosos, los Grinberg, respecto a los fantasmas del exilio o del desplazamiento, que es como yo prefiero definir ese proceso que hizo que en dieciséis días dejara atrás toda referencia, todo lo conocido y familiar, y me instalara en otro país y en otro continente a mediados de 1975. Por aquel entonces, con 15 años, mi salida de la Argentina no fue una expulsión -nadie nos perseguía y nadie nos obligó a exiliarnos. Fue decisión de mis padres -niños de la guerra civil española- abandonar aquel país ya arrasado por la violencia política parapolicial -preámbulo de la violencia militar- e instalarnos en Asturias, de donde ellos eran oriundos. Pensaban que en la casa familiar, en un pequeña aldea de un pueblo de la costa, encontrarían el refugio para vivir y contener a su hija adolescente. En poco más de tres meses liquidaron lo poco que tenían y sacaron los pasajes para el Cabo San Roque, un transatlántico que haría con nosotros su última travesía. Cargados de baúles con los más variados enseres, estuvimos ocho días sin ver tierra firme, concentrados en el minúsculo espacio del camarote de segunda, vomitando todo lo que alcanzábamos a ingerir.

La mar está picada, el tiempo no acompaña. Todos sabíamos que se trataba de otra cosa pero hacíamos como si la culpa del mareo y de la confusión la tuvieran las corrientes y las tormentas. Aún no había palabras para nombrar lo que nos estaba pasando. En ese intermezzo de aire, agua y a veces tierra, en ese no lugar o lugar-en-medio-de-ninguna-parte formamos una familia de emergencia con la que soportar la pérdida de lo dejado y anticiparnos a la incertidumbre de lo que nos estaba esperando. Una familia efímera como efímero era el tránsito entre los dos mundos. Un paréntesis. Espacio de desarraigo radical donde no había nada que conservar porque todo estaba perdido de antemano.

Otro paréntesis. Una casa, la casa familiar. Lugar fuera de lugar que escapó al tiempo. Tregua entre dos mundos, el que habíamos dejado y el que prometía ser definitivo. Mientras tanto esos cuatro meses en esa casa a la que llegamos de madrugada un día del mes de julio, poco antes de mi cumpleaños. Esa primera noche nadie durmió pero yo fingí hacerlo. Todos hablaban de una habitación a otra como hacían cuando eran niños. Casi al alba escuché a mi padre sollozar y vi, a través de la puerta entornada, a su hermana mientras lo sostenía en un abrazo y él intentaba explicar su desconsuelo: cuando se había ido la casa estaba llena, a su vuelta ya no quedaba casi nadie. Había emigrado muchas décadas atrás y allí quedaron el padre, la madre, los diez hermanos -entre ellos, Oliva, su hermana más querida con la que me confundiría una y otra vez poco antes de morir- y sus tías. Una tribu, una auténtica tribu. A su regreso sólo dos estaban esperando. Sólo dos de tantos. Mi padre en esa casa se encontró cara a cara con la ausencia. Había sabido por carta de la muerte de cada uno de ellos y lo había sentido en la distancia pero allí, donde nació y donde dio sus primeros pasos, tuvo que hacer frente al vacío. Los ausentes pertenecen a un lugar y a un paisaje, no se los puede extrañar allí donde nunca estuvieron. Fuera del espacio donde uno los recuerda los muertos no se mueren del todo. En una especie de sacrificio último para conjurar la ausencia, mi padre se propuso hacer arreglos en aquella vieja casona, trabajó con tesón para acondicionarla, y en cada paso reconocía el fracaso inevitable: nada ni nadie le podían devolver lo perdido. Yo observaba esa lucha con ternura, la misma que hoy me produce mi hijo, que tanto se parece a él, cuando intenta ajustar cuentas con su memoria familiar.

Un barco en su última travesía y una casa grande y fría, marcados a cada centímetro por historias, nombres propios y recuerdos ajenos. Lugares de tránsito donde durante mucho tiempo decidí arraigar, con la secreta esperanza de que su provisionalidad fuera un conjuro contra la pérdida, sin advertir que en esos lugares, como en las cartas escritas con tinta invisible, nuestro aliento va calentando el papel y haciendo emerger una misiva que tenemos que entender y de la que tenemos que apropiarnos, una carta escrita por otros y para otros pero que tenemos que hacer nuestra. Cuando lo conseguimos, podemos decir que hemos regresado.

...

* Ana Carola Saiegh Dorín: Profesora asociada del Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura (Universidad Carlos III de Madrid) asaiegh@pa.uc3m.es

* Marisa González de Oleaga: Profesora titular del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político (Universidad Nacional de Educación a Distancia) mgonzalez@poli.uned.es

* Carolina Meloni González: Profesora titular de Ética y Pensamiento político (Universidad Europea de Madrid) carolina.meloni@universidadeuropea.es

Este trabajo -financiado con cargo al proyecto HAR2015-68468R- es una versión de otro más amplio, “Infancia, exilio y memoria. Tres relatos de una infancia transterrada tras la última dictadura argentina” publicado en la revista Kamchatka, n.º 8 (2016): 93-109. https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/9073/8724.

Compartir

Te puede interesar

¿Quién soy?

Por Itzel Bazerque Patrich

Oscar Masotta, mi maestro

Por Norma Tortosa

Fotos La teoría como acción / Gentileza del Parque de la Memoria

- Temas

- Exilios

- Terrorismo de Estado